近期,OpenAI正面臨著自成立以來最為嚴峻的內部動蕩。這家人工智能領域的巨頭,在2025年6月底遭遇了前所未有的雙重打擊:一方面,meta發起了一場“人才閃電戰”,短短一周內從OpenAI挖走了至少7名核心研究員;另一方面,OpenAI宣布了公司成立以來的首次“停擺”,要求員工在6月30日至7月6日期間居家辦公,管理層則緊急應對人才流失危機。

這場風波不僅將OpenAI內部管理問題的積弊暴露無遺,更凸顯了當前AI行業競爭的白熱化狀態。頂尖人才已成為比算力更為稀缺的戰略資源。meta為吸引頂尖研究員,不惜開出高達1億美元的簽約獎金,OpenAI首席研究官Mark Chen將這一系列挖角行為形象地比喻為“有人闖進我們的家偷東西”。

2025年6月28日,Mark Chen向全體員工發送了一封措辭嚴厲的備忘錄,這封郵件如同一枚炸彈,炸開了公司內部長期積累的矛盾。他在郵件中表示,OpenAI正在積極調整薪酬體系,并探索創新方式來認可和獎勵頂尖人才,以此回應meta的挖角行為。據公開信息,至少有7位參與GPT-4系列模型開發的關鍵人才已轉投meta,其中不乏華人科學家。

OpenAI的應對措施反映了問題的緊迫性:除了承諾調整薪酬結構,公司還宣布了為期一周的“停擺”。盡管名義上是為了緩解員工每周80小時的超負荷工作壓力,但據知情人士透露,管理層的真實意圖是防止離職傳言在辦公室內進一步擴散,避免造成更大范圍的人心動蕩。

事實上,這場人才危機的種子早在2024年就已埋下。隨著OpenAI從純粹的研究機構向商業化實體轉型,公司內部逐漸形成了兩大陣營:以CEO山姆·奧爾特曼為首的商業化派主張加快產品迭代與盈利步伐;而以首席科學家伊利亞·蘇茨克沃為代表的安全派則堅持認為,AGI(通用人工智能)的研發應優先考慮倫理風險。隨著蘇茨克沃、聯合創始人格雷格·布羅克曼、CTO米拉·穆拉蒂等多位元老的離職或長期休假,OpenAI最初的11人創始團隊到2025年初僅剩3人仍在職。

戰略搖擺與領導層的變動使OpenAI逐漸失去了技術的純粹性。據內部人士透露,奧爾特曼要求“每隔幾個月就要有重磅產品發布”,這導致研究人員疲于奔命,忙于應對短期目標。曾主導ChatGPT開發的John Schulman離職時坦言,他渴望“重返實際技術工作”,這無疑是對OpenAI日益嚴重的官僚化傾向的一種委婉批評。而Mark Chen在備忘錄中強調“需要專注于真正的目標——探索如何將計算能力轉化為智能”,這實際上是對公司過去一年多商業化路線的否定,這種自我否定恰恰反映了公司戰略的混亂。

薪酬體系的不合理進一步加劇了人才流失。盡管OpenAI的估值高達1500億美元,但其獨特的“利潤封頂”結構限制了員工的回報。這種扭曲的激勵機制使OpenAI難以與meta等競爭對手的天價報價相抗衡。當奧爾特曼在播客中透露meta提供的豐厚待遇時,他或許沒意識到,這番言論反而促使更多員工開始認真考慮自己的市場價值。

OpenAI的困境本質上反映了其非營利初心與商業現實的沖突。設立營利性子公司的初衷是為大規模融資鋪路,但微軟130億美元的投資后,公司逐漸陷入“為投資人創造回報”與“安全開發AGI”的雙重目標難以兼顧的困境。2024年啟動的重組計劃更是徹底倒向商業化,直接導致安全派高管的集體出走。

與此同時,meta的“復仇式挖角”行動在硅谷掀起了軒然大波。2025年6月中旬,meta對數據標注公司Scale AI的143億美元投資震驚了整個行業,并成功將28歲的創始人Alexandr Wang招致麾下,委以“首席人工智能官”的重任。兩周后,meta宣布成立“meta超級智能實驗室”(MSL),整合FAIR研究團隊、Llama模型開發組等AI資源,由Wang全權負責。而MSL的核心人才正是從OpenAI挖來的。

扎克伯格親自操盤的挖角行動效率驚人。據參與談判的消息人士透露,meta CEO不僅親自整理全球頂尖AI研究員名單,還在加州帕洛阿爾托和太浩湖的住所與候選人會面,甚至為關鍵人才開辟了免面試的“綠色通道”。這種“CEO直聘”模式極大縮短了決策鏈條,從首次接觸到正式簽約,部分案例僅用72小時就完成了全部流程。這種雷厲風行的作風與OpenAI的官僚化形成了鮮明對比,對長期受困于繁文縟節的研究員極具吸引力。

meta的挖角戰術并非簡單的“金錢攻勢”,而是精準打擊OpenAI的技術命脈。被挖走的11人中,有7人來自OpenAI,且集中在多模態模型、語音交互、強化學習等關鍵領域。這些人才的流失不僅會延緩OpenAI o系列輕量模型的迭代速度,更可能中斷其多模態技術的連續性發展。

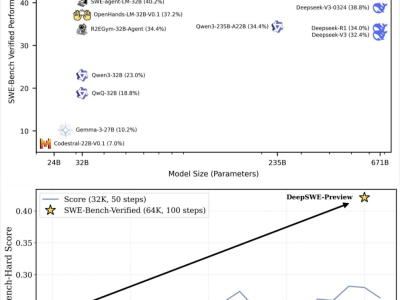

值得注意的是,meta的“人才掠奪”戰略早有預兆。2025年初,其自研大模型Llama 4表現不及預期,被中國公司DeepSeek等競爭對手超越。內部人士稱,扎克伯格對此“非常沮喪”,隨即調整AI戰略方向,決定通過吸納頂尖人才實現多點突破。

meta的挖角行動也暴露了硅谷人才流動的制度環境。加州法律禁止競業協議,這使得科技公司幾乎無法阻止員工跳槽至競爭對手。AI研究社區存在強烈的“同門效應”,此次被挖的OpenAI研究員中,多人有谷歌DeepMind或斯坦福背景,這種基于共同教育、工作經歷形成的信任關系遠比公司忠誠度更穩固。

面對輿論的質疑,meta CTO安德魯·博斯沃思回應稱,奧爾特曼的說法“不誠實”,并非每個人都能拿到1億美元的簽約獎金。然而,meta為挖角支付的薪酬包仍遠高于OpenAI的現有水平,對被挖的研究員而言,這無疑是一個質的飛躍。

扎克伯格的這場人才閃電戰,本質上是對meta技術路線的一次基因改造。通過引入OpenAI系人才,meta希望彌補自身在生成式AI應用層的短板。而Scale AI的數據標注能力與Wang領導的算法團隊結合,可能孕育出不同于GPT的技術路徑。

隨著OpenAI與meta的人才爭奪戰愈演愈烈,一個更宏觀的趨勢正在顯現:全球AI產業已進入“人才通縮”時代。麥肯錫的預測顯示,到2030年中國AI人才缺口將達400萬,而美國頂尖AI研究者的平均培養成本已超過200萬美元/人。這種供需失衡造就了畸形的“賣方市場”,算法工程師和深度學習崗位的月薪水漲船高。

人才爭奪的白熱化催生出清晰的行業“鄙視鏈”。OpenAI、Anthropic和谷歌DeepMind等憑借雄厚財力與學術聲望雄踞金字塔頂端;馬斯克的xAI因激進的技術愿景快速崛起;meta則因Llama 4的失敗稍遜一籌。第二梯隊的亞馬遜、蘋果和微軟常以“股權變現能力”為賣點吸引人才;而像Perplexity、Cohere這類獨角獸則依靠創業激情與靈活機制參與競爭。

在這場人才戰爭中,AI人才的評價標準也在經歷革命性重塑。傳統基于工齡、職稱的體系正被“AI年齡”(接觸AI技術的有效年限)概念取代。未來的職場競爭,將越來越取決于開發者與AI協同進化的深度與廣度。

企業間的“軍備競賽”進一步推高了頂尖人才的身價。微軟、谷歌DeepMind等不惜拋出高額薪酬和即時獎金來吸引候選人。這種瘋狂競價導致入門級AI工程師的起薪已遠高于傳統軟件工程師。

這場人才爭奪戰的深層次驅動力在于AI技術范式的轉變。隨著大模型進入“后摩爾定律”時代,單純增加參數規模帶來的邊際效益遞減,創新越來越依賴算法突破與工程優化,這兩者都極度依賴人類智能。

教育體系與產業需求的結構性錯配加劇了人才短缺。盡管全球已有超500所高校開設人工智能專業,但多數仍沿用傳統計算機課程體系,培養的學生難以滿足企業需求。

在這場沒有硝煙的戰爭中,OpenAI與meta的應對策略折射出兩種不同的技術哲學。meta選擇“金錢換時間”,用天價薪酬快速填補技術短板;OpenAI則試圖回歸“使命驅動”,強調AGI愿景的純粹性。然而,這兩種路徑孰優孰劣尚無定論。