在當今社會,汽車領域的變革正以前所未有的速度推進,而電動汽車(電車)的崛起無疑是這場變革中最引人注目的篇章。近日,在一次與好友的咖啡聚會中,他——一位習慣于駕駛豪華油車的車主,通過手機蔚來App,向我分享了他對電車新時代的獨到見解,言語間透露出對電車發展前景的堅定信心。

他笑道:“如今仍有人認為電車不行,這無疑是與時代脫節的表現。”這番話雖略顯犀利,卻也道出了不少人心中的疑惑:為何那些曾經鐘情于奔馳、路虎等傳統豪強的車主,如今卻悄然轉向了電動汽車?而我們這些普通人,為何還在油車的世界里徘徊?

從使用體驗來看,電車的優勢不言而喻。想象一下,每天回家后只需簡單地將充電槍插入車輛,次日清晨便能滿電啟程,無需再為加油站的排隊和日益攀升的油費而煩惱。我的另一位朋友,從奔馳GLC換乘極氪001后,便深有體會地說:“以前開油車時,手機里得裝三個加油App,天天比價;現在開電車,光是省油錢,一個月就能多出兩頓海底撈的消費。”

再談智能化,電車所帶來的“車機=手機”的體驗,更是讓人一旦擁有便難以割舍。語音控制不再是噱頭,一聲令下,“小蔚,把空調調到25度”,瞬間響應;自動泊車也不再是科幻電影中的場景,只需輕按按鈕,車輛便能自主尋找車位、倒車入庫;而輔助駕駛功能更是長途駕駛的福音,讓駕駛者遠離腰酸背痛的困擾。

事實上,自動泊車技術已歷經多年發展,早在1992年,大眾便在其IRVW Futura概念車上進行了展示,但當時因成本高昂(約增加3000美元)而未能量產。直至2003年,豐田才在普銳斯上首次實現了該技術的商用化。如今,這一曾經的“豪車專屬”功能,已在中國電動車市場上得到了廣泛普及。

近年來,電動汽車已成為眾多消費者的購車首選。其不僅在使用成本上更加經濟,在車機和智能駕駛方面的表現也更為出色。特別是對于新手司機而言,智能駕駛輔助系統的加入,極大地提升了行車安全性和便利性。部分品牌更是推出了換電、OTA升級等創新服務,讓用戶仿佛在玩轉高科技產品,越用越上癮。

以蔚來為例,其換電站能在3分鐘內完成電池更換,速度堪比加油;而特斯拉則通過OTA推送,不斷為車輛增添新功能,如同手機系統升級一般。這些創新服務,無疑為電動車增添了更多吸引力。

面對這樣的趨勢,那些曾經堅守油車的“頑固派”或許仍在質疑:電車是否皮實耐用?冬天續航是否會大打折扣?電池是否五年就得更換?然而,這些質疑聲,卻與現實中電動車市場的蓬勃發展形成了鮮明對比。

如今,城市中的出租車、快遞車以及越來越多的新車都掛上了綠牌。這些靠車為生的人們選擇了電車,是否從側面證明了電車的可靠性?而充電基礎設施的快速普及,更是解決了早期電動車用戶的一大痛點。截至2024年6月底,全國充電樁總量已達到1024.4萬臺,同比增長54%,滿足了2400萬輛新能源汽車的充電需求。

當然,電動車并非完美無缺。但令人欣喜的是,許多痛點正在逐步得到解決。快充技術的進步,讓10分鐘內增加400公里續航成為可能;熱泵空調、電池預熱功能的加入,有效緩解了冬季續航衰減的問題;而電池質保期的延長,更是讓消費者吃下了定心丸。大部分品牌的電池質保期都達到了8年15萬公里起步,有的甚至承諾終身質保。

然而,阻礙人們擁抱電車的最大障礙,或許并非技術本身,而是思維慣性的束縛。油車那一套開了幾十年,早已根深蒂固;而電車作為新生事物,既讓人心生畏懼,又讓人懶得去學習。正如當年從諾基亞換到智能手機時,許多人也曾猶豫不決。

比亞迪等品牌的定價策略尤為明智。他們通過推出價格親民的電動車型,將電車帶入了尋常百姓家。秦PLUS榮耀版起售價僅為7.98萬元,比許多合資油車還要便宜,但性能卻毫不遜色。這樣的產品策略,無疑為電動車市場的普及注入了強勁動力。

各地的政策紅利也為電動車的普及提供了有力支持。購車補貼、綠牌不限行、免費停車、充電優惠等措施層出不窮。在這樣的政策推動下,許多電動車的性價比已經超越了同級油車。

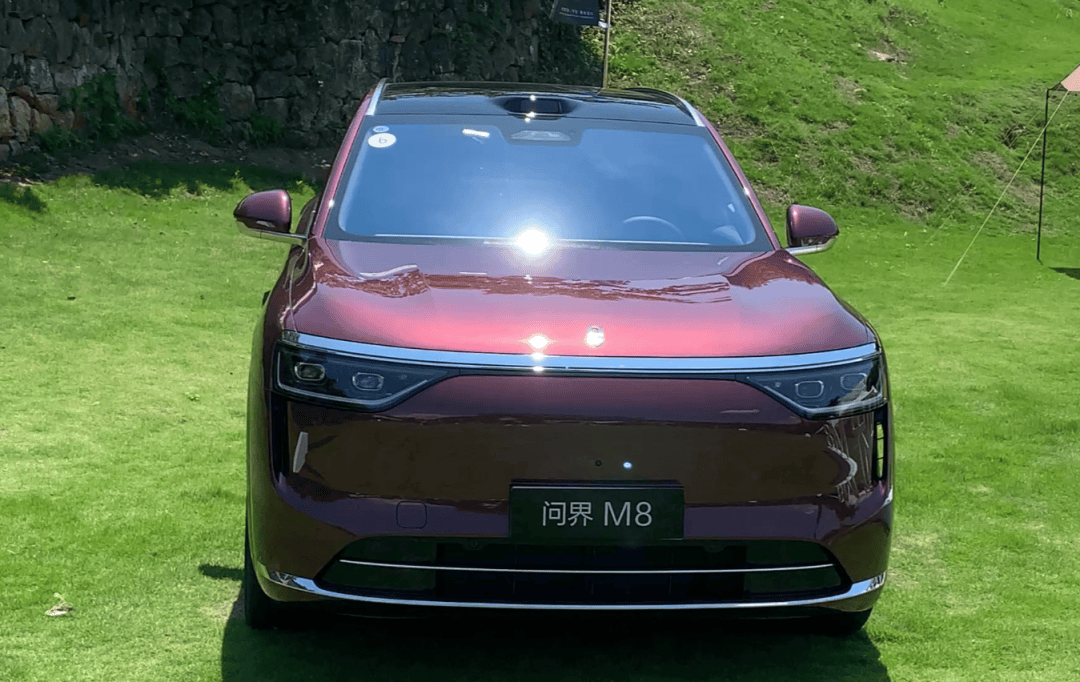

對于那些擔心跑長途充電麻煩的人來說,增程式電車無疑是一個理想的選擇。它們不需要充電樁也能行駛較長距離,滿足了消費者的多樣化需求。而電動車類型的多樣化也為消費者提供了更多選擇空間:無論是全能型、代步型還是家用型,總有一款適合你。