在汽車行業(yè)的激烈競爭中,除了傳統(tǒng)的“價格戰(zhàn)”與“科技戰(zhàn)”,一個新的戰(zhàn)場正在悄然形成——ESG(環(huán)境、社會和公司治理)實踐與綠色轉(zhuǎn)型。這一轉(zhuǎn)型不僅成為了車企實力的重要衡量標準,也讓碳排放數(shù)據(jù)成為了行業(yè)關(guān)注的焦點。

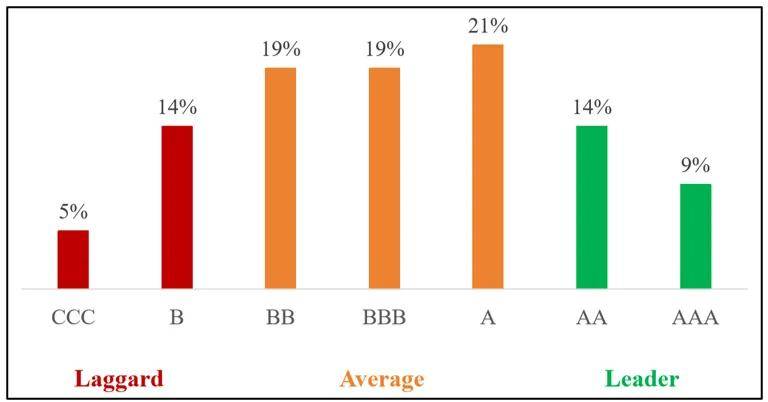

根據(jù)國際權(quán)威機構(gòu)MSCI的最新評級,全球67家車企中,中國車企的表現(xiàn)尤為搶眼。其中,理想汽車和小鵬汽車連續(xù)兩年榮獲最高等級的“AAA”評級,展現(xiàn)了其在環(huán)境、社會和公司治理方面的卓越表現(xiàn)。吉利汽車、蔚來汽車和零跑汽車則獲得了“AA級”的評價,緊隨其后。長城汽車和比亞迪被評為“A級”,而廣汽集團和北汽藍谷則位于“BBB級”。江淮汽車和賽力斯處于平均水平的“BB級”,長安汽車、上汽集團和一汽解放則被評為相對落后的“B級”和“CCC級”。

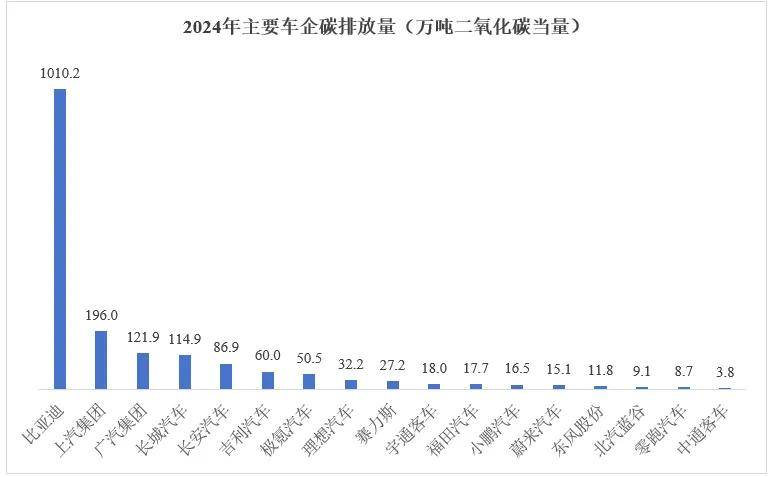

從已披露溫室氣體排放數(shù)據(jù)的17家車企來看,排放量與企業(yè)的營收規(guī)模呈現(xiàn)出明顯的正相關(guān)。比亞迪以高達1010萬噸二氧化碳當量的溫室氣體排放量位居榜首,其2024年的營業(yè)收入也達到了7771億元,同樣位居首位。上汽集團、廣汽集團和長城汽車緊隨其后,排放量分別為196萬噸、121.9萬噸和114.9萬噸,營業(yè)收入也均名列前茅。

為了更直觀地比較各車企的碳排放情況,我們引入了碳排放強度(萬元營收碳排放量)這一指標。比亞迪的碳排放強度為0.13噸二氧化碳當量/萬元營收,在17家企業(yè)中排名第一。值得注意的是,比亞迪已制定了雄心勃勃的降碳目標,計劃到2030年將自身運營的碳排放強度較2023年降低50%。從目前的進展來看,比亞迪有望在提前完成這一目標。中通客車、北汽藍谷、長城汽車、長安汽車和東風股份等企業(yè)的碳排放強度也相對較高。

在碳排放密度(單臺汽車碳排放量)方面,宇通客車和中通客車因銷量較少而分別達到了3.84噸/臺和3.30噸/臺的高水平。比亞迪則以2.36噸/臺的碳排放密度位列第三,這與其多元化產(chǎn)品布局有關(guān)。其余14家車企的碳排放密度均低于1噸/臺,顯示出較為環(huán)保的生產(chǎn)方式。

除了碳排放強度和密度外,產(chǎn)品碳足跡也是衡量車企碳排放水平的重要指標。汽車碳足跡涵蓋了從生產(chǎn)到運行的全生命周期。由于汽油和柴油使用產(chǎn)生的碳排放較高,新能源汽車在這一指標上具有明顯的優(yōu)勢。根據(jù)中國汽車低碳行動計劃(2022),新能源汽車在運行階段的碳排放遠低于燃油車。在國內(nèi)十大車企中,比亞迪因只生產(chǎn)電動車而擁有最低的碳足跡均值。相反,北汽集團因新能源汽車銷量占比最低而碳足跡均值最高。

在全球能源轉(zhuǎn)型和中國“雙碳”目標的推動下,各大車企紛紛制定了碳中和目標,并將時間節(jié)點大多定在2045年。為實現(xiàn)這一目標,中國車企加速電動化進程。比亞迪已全面停產(chǎn)燃油車,長城汽車、廣汽集團、一汽集團、長安汽車和上汽集團也提出了各自的新能源汽車發(fā)展目標。然而,與中國車企的積極態(tài)度不同,歐美車企在電動化方面卻顯得猶豫不決。近日,奧迪全球CEO宣布撤回了原定于2033年實現(xiàn)全面電動化的計劃。

碳排放情況不僅反映了汽車企業(yè)的綠色發(fā)展程度,也體現(xiàn)了其供應鏈管理水平。在全球汽車電動化轉(zhuǎn)型的大潮中,中國企業(yè)正引領(lǐng)著這一變革,并不斷推進自身減排和全產(chǎn)業(yè)鏈降碳。其ESG表現(xiàn)也受到了越來越高的認可和贊譽。