在上海的歷史長河中,馬橋文化如同一顆璀璨的明珠,照亮了古代文明的探索之路。近日,“發現閔行之美”系列叢書誦讀活動的第二十七季正式拉開帷幕,本次活動的焦點聚集在了《追尋馬橋文化》一書上,上海市閔行區江川路小學的少年們用稚嫩而堅定的聲音,誦讀著這部關于本土歷史文化的佳作。

馬橋遺址,作為新中國上海地區考古事業的發源地,其重要性不言而喻。這里進行的首次正式考古發掘工作,不僅為上海地區的考古研究奠定了堅實基礎,更因馬橋文化的命名,讓這一時期的青銅時代文明得以廣泛認知。馬橋文化的分布范圍不僅局限于上海,而是廣泛延伸至長江三角洲,甚至觸及寧紹平原,成為研究古代文明不可或缺的一環。

考古學,這門通過實物遺存探索人類歷史的學科,自十九世紀中葉在歐洲誕生以來,便不斷拓展著人類對過往的認知邊界。在中國,考古學的引入和發展同樣經歷了曲折而輝煌的歷程。從二十世紀初西方科學與思潮的涌入,到古史辨學者對文獻歷史的質疑,再到考古學的逐漸興起,中國考古學在歷史研究中扮演著越來越重要的角色。而馬橋文化的發現,正是這一歷程中的重要篇章。

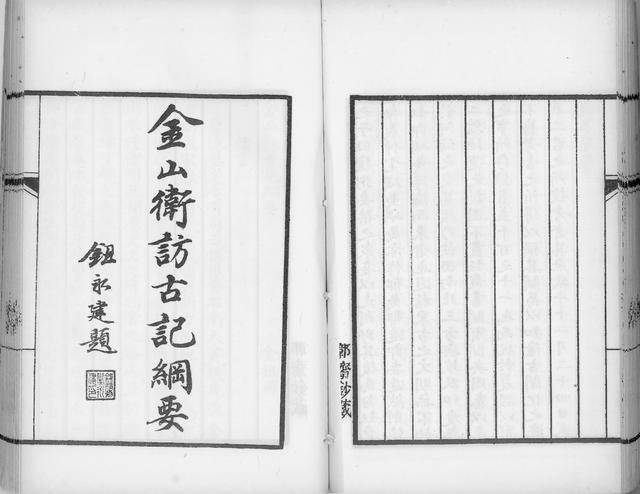

在早期中國考古學的探索中,北方和西北地區是研究的熱點。然而,南方地區,尤其是上海一帶,卻長期被忽視。直到南京、上海地區的學者,如衛聚賢等,開始自發進行田野調查,上海古代歷史的神秘面紗才逐漸揭開。1935年,衛聚賢等人在金山戚家墩遺址的發現,標志著上海地區考古工作的初步嘗試,盡管當時的方法尚顯粗糙,但這一發現無疑為后來的研究開辟了新的道路。

時光荏苒,如今,“發現閔行之美”系列活動已成為推廣本土文化、激發青少年歷史興趣的重要平臺。第二十七季的誦讀活動,通過江川路小學少年們的朗誦,讓更多人感受到了馬橋文化的魅力。這部《追尋馬橋文化》不僅是對馬橋文化命名四十周年的紀念,更是對未來研究的期許與召喚,它希望能夠吸引更多學者關注這一領域,共同推動學術研究的深入發展。

在每晚21:30,伴隨著少年們清脆的誦讀聲,閔行區的夜空仿佛也被這份對歷史的敬仰所照亮。讓我們一起聆聽閔行聲音,發現閔行之美,感受那份穿越時空的文化傳承。