雷克薩斯,這一曾經以進口身份傲視中國豪華車市場的日本品牌,終于在2025年邁出了國產化的關鍵一步。這一決定背后,并非出自其自愿,而是面對市場巨變與內部壓力的無奈妥協。

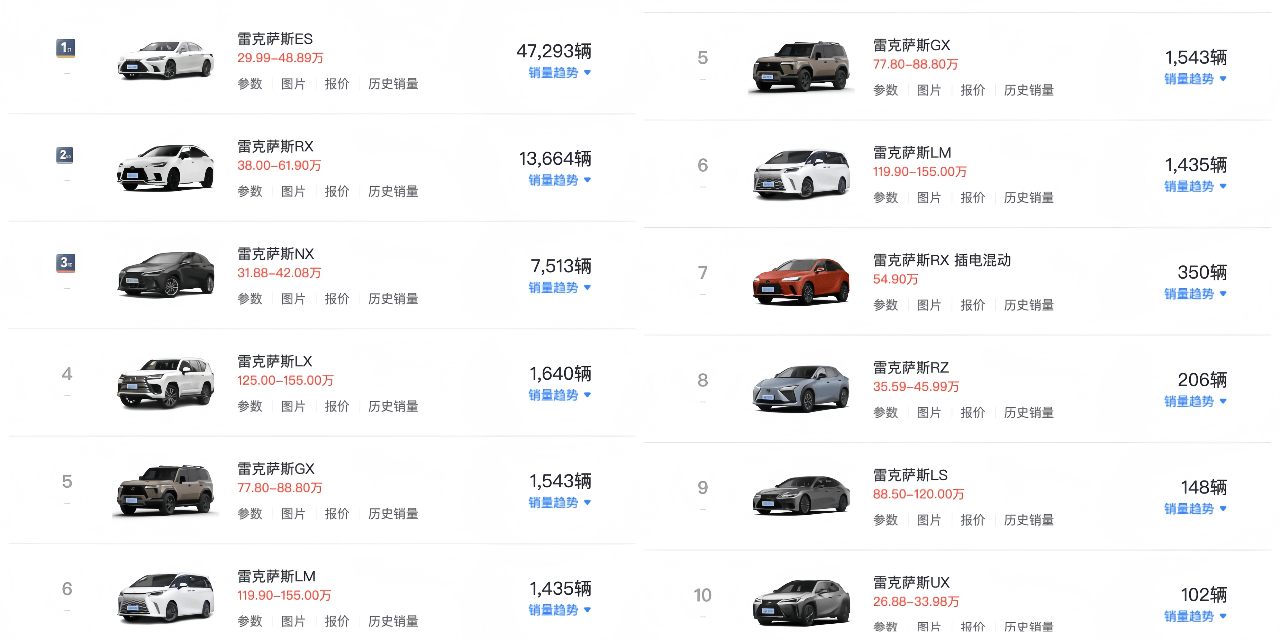

長久以來,雷克薩斯在中國市場以高品質和高價格為標志,穩坐二線豪華品牌頭把交椅。然而,隨著2025年前五個月的銷量數據出爐,7.39萬輛的成績雖然依舊領先,但背后的隱憂已難以掩蓋。銷量數字的維持,更多依靠的是價格優惠,而非品牌力的持續支撐。

曾經高傲的日本總部,終于感受到了現實的寒意。過去那種通過高批發價壓榨經銷商的模式,已經難以為繼。雷克薩斯在中國市場的角色,從曾經的“提款機”變成了如今的“風險資產”。

在這場變革中,中國經銷商的呼聲尤為強烈。他們深知,如果不推動雷克薩斯國產化,自己將面臨生存危機。網絡上的負面傳聞、內部的激烈斗爭,都成為他們向總部施壓的手段。這已非單純的市場競爭,而是渠道內部矛盾的激化。

國產化,成為了雷克薩斯止損的關鍵一步。但出于面子的考慮,雷克薩斯選擇了純電車型作為突破口。豐田章男寧愿犧牲利潤,也不愿讓油電混動技術“屈尊”于中國制造。然而,這種做法是否明智,仍有待市場檢驗。

在上海金山區,雷克薩斯獨資的新能源項目已經落地,投資高達146億,規劃年產能10萬輛,零件國產化率將達到95%。這場“進口豪華”的謝幕儀式,已經悄然拉開帷幕。

然而,國產化后的雷克薩斯能否扛住品牌失重的壓力,仍是一個未知數。曾經靠光環支撐的品牌,一旦光環褪去,在蔚來、問界、理想等國產新能源品牌的包圍下,其主打車型ES是否還能維持30萬的高價,令人質疑。

更關鍵的是,雷克薩斯在電動化領域的嘗試并未取得顯著成效。其純電產品在中國市場缺乏立足點,UX300e的失敗已經充分說明了這一點。日本車企在理解中國電動車用戶需求方面,顯然還存在不小的差距。

雷克薩斯電動車的未來并非沒有希望,但關鍵在于能否真正放權給中國的合作伙伴,一豐、廣豐團隊。如果繼續依賴日本總部的遠程遙控,那么雷克薩斯很可能步謳歌的后塵。

面對市場的巨變,雷克薩斯必須放下過去的包袱,停止幻想進口光環能支撐其在純電市場的地位。它必須接受自己已經是新能源時代的“新入局者”,從零開始,以全新的姿態迎接挑戰。

推動雷克薩斯國產化的真正力量,并非消費者或政策,而是連年虧損的經銷商和崛起的國產品牌。他們合力將雷克薩斯從神壇拉下,讓其不得不面對現實的殘酷。