在上周的一次朋友聚會上,老張的一席話引發了廣泛共鳴:“我本來以為買電車能省錢,但我哥們選了個不知名的純電品牌,現在充電問題讓他比加油還頭疼!”2025年的新能源車市場看似選擇多樣,實則暗藏玄機,一旦選錯動力類型,消費者很容易落入“消費陷阱”。作為一位擁有豐富汽車評測經驗的業內人士,我今天就來揭露一些4S店不會輕易透露的真相。

首先,讓我們談談所謂的“省錢陷阱”。表面上看,純電動車每公里的電費僅需一毛錢,而混動車則需要三毛。然而,差價才是隱藏的成本。同級別的混動車比純電動車要貴2到5萬元,這筆錢足夠加8年的油了。更令人沮喪的是保值率問題:非一線品牌的純電動車,在使用三年后殘值率往往跌破40%,而混動車則能保持50%左右。例如,某款國產純電動車新車售價18萬,三年后二手車商僅愿出價7萬,原因是技術迭代太快,智能駕駛功能已經落后于市場。

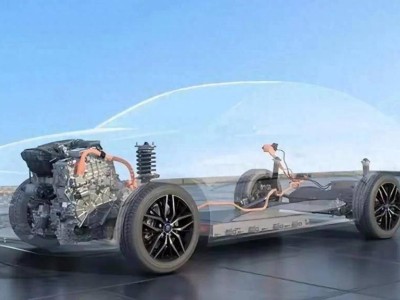

接下來,技術更新帶來的沖擊也不容忽視。2025年,半固態電池即將量產,充電12分鐘即可行駛400公里,這讓老款的純電動車瞬間變成了“過時貨”。更糟糕的是,智能駕駛技術的競爭也在加速淘汰舊款車型。沒有激光雷達的舊車,在城區NOA(導航輔助駕駛)普及后,甚至連二手車商都不愿接手。相比之下,混動車型的技術升級相對穩定,比如比亞迪DM-i已經升級到第五代,虧電油耗僅為2.9升,讓一些早期購買的車主感到遺憾:“早買三年,多燒了兩萬塊的油!”

那么,面對如此復雜的市場環境,消費者應該如何選擇呢?其實,關鍵在于明確自己的需求。對于都市上班族來說,如果每天通勤距離不超過30公里,且充電方便,那么純電動車無疑是一個省錢的選擇,五年下來甚至能省出一臺五菱繽果的錢。然而,對于經常跑長途或生活在極寒地區的人來說,混動車則更為穩妥,畢竟物理規律是不可抗拒的。至于科技發燒友,如果非800V超充不買,那么不妨再等待半年,固態電池即將到來,現在入手很可能成為“冤大頭”。

最后,一位4S店經理在酒后吐真言:“純電動車是期貨,混動車是現貨。”2025年買車,不要被廣告迷惑,要看清自己的需求。通勤短、充電易、喜歡嘗鮮的人,純電動車是個不錯的選擇;而跑得遠、怕挨凍、圖省心的人,則更適合混動車。記住,車是用來代步的,不是用來追求科技的試驗品。省下那五萬塊錢,帶家人去露營,難道不更香嗎?