近期,汽車市場正經歷一場前所未有的技術風暴,讓不少車主措手不及。老李,一位奔馳E級車主,上個月遭遇了發動機故障,前往4S店維修時卻被告知,所需零件已經停產,無法修復。這一消息讓他震驚不已,新車瞬間變成了“絕版”。

老李的遭遇并非孤例。隨著固態電池技術的快速發展,汽車行業正面臨一場深刻的變革。有專家預測,未來五年內,汽車市場將迎來一場激烈的競爭,而在這場競爭中,最受傷的或許并非僅僅是電動車。

對于電動車車主來說,固態電池的到來無疑是一個巨大的挑戰。一些早期購買電動車的車主發現,他們的車輛已經迅速貶值。非頭部品牌的電動車,在使用三年后,殘值甚至跌破40%。一輛原價28萬的國產純電動車,如今二手市場上僅能賣出7萬的價格,續航和智能駕駛技術均不如新興車型。

更令人擔憂的是,技術迭代的速度超乎想象。沒有激光雷達的老款電動車,在城區NOA技術普及后,甚至失去了置換的資格。而早期缺乏800V超充技術的車型,在固態電池車型10分鐘快充的對比下,充電一小時顯得尤為漫長,這些車型被戲稱為“充電樁釘子戶”。

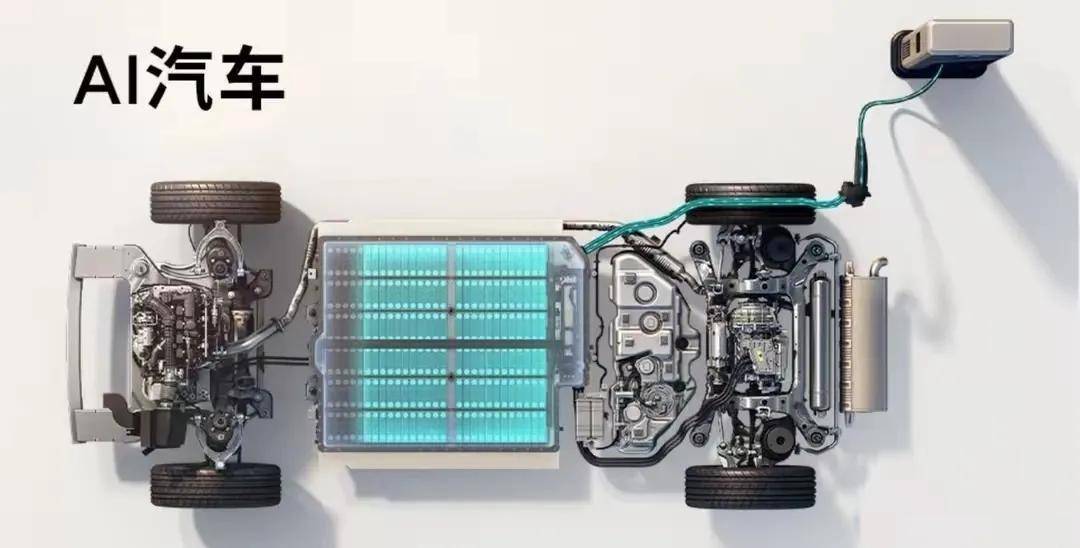

在這場技術革命中,混動車主同樣陷入了尷尬的境地。固態電池技術的突破,讓“續航焦慮”成為過去式,而混動車的油電雙修設計,反而成為了“高成本累贅”。電池成本占整車成本的40%,但由于技術迭代加速,混動車的貶值速度也在加快。政策紅利的消失也讓混動車主倍感壓力,上海已經取消了混動車的綠牌政策,更多城市或將跟進。

在這場變革中,誰最該感到不安?新購豪車的油車車主首當其沖,高昂的維修費用、慘淡的二手車市場、以及不菲的保養費用,讓他們倍感壓力。而貪便宜購買雜牌電動車的車主,同樣面臨技術淘汰的困境,車輛殘值迅速歸零。至于那些押寶混動的“墻頭草”,則在政策和技術雙重壓力下,陷入了進退兩難的境地。

一位行業人士直言不諱地指出:“固態電池就像是一面照妖鏡,讓油車、老電車以及技術儲備不足的車企原形畢露。”面對這場技術風暴,普通人的選擇似乎只有兩個:要么忍受三年的等待,直到固態電池技術普及;要么抓住時機,抄底換裝已經采用固態電池的國產新車。畢竟,沒有人愿意花高價購買一輛即將被淘汰的“工業廢鐵”。