在高端汽車市場的探店經(jīng)歷中,我意外發(fā)現(xiàn)了一種趨勢:售價超過30萬的豪車展廳內(nèi),銷售人員對插電式混合動力車型(插混車)的熱情遠(yuǎn)不如增程式電動車。尤其令人矚目的是,某國產(chǎn)高端插混車型上市不久便大幅降價5萬元,而相鄰的增程車展廳內(nèi)卻是人頭攢動,試駕預(yù)約絡(luò)繹不絕。這一市場動向背后,隱藏著三大深刻的市場邏輯。

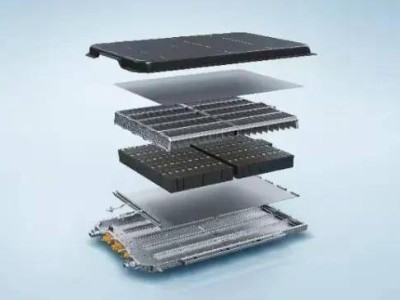

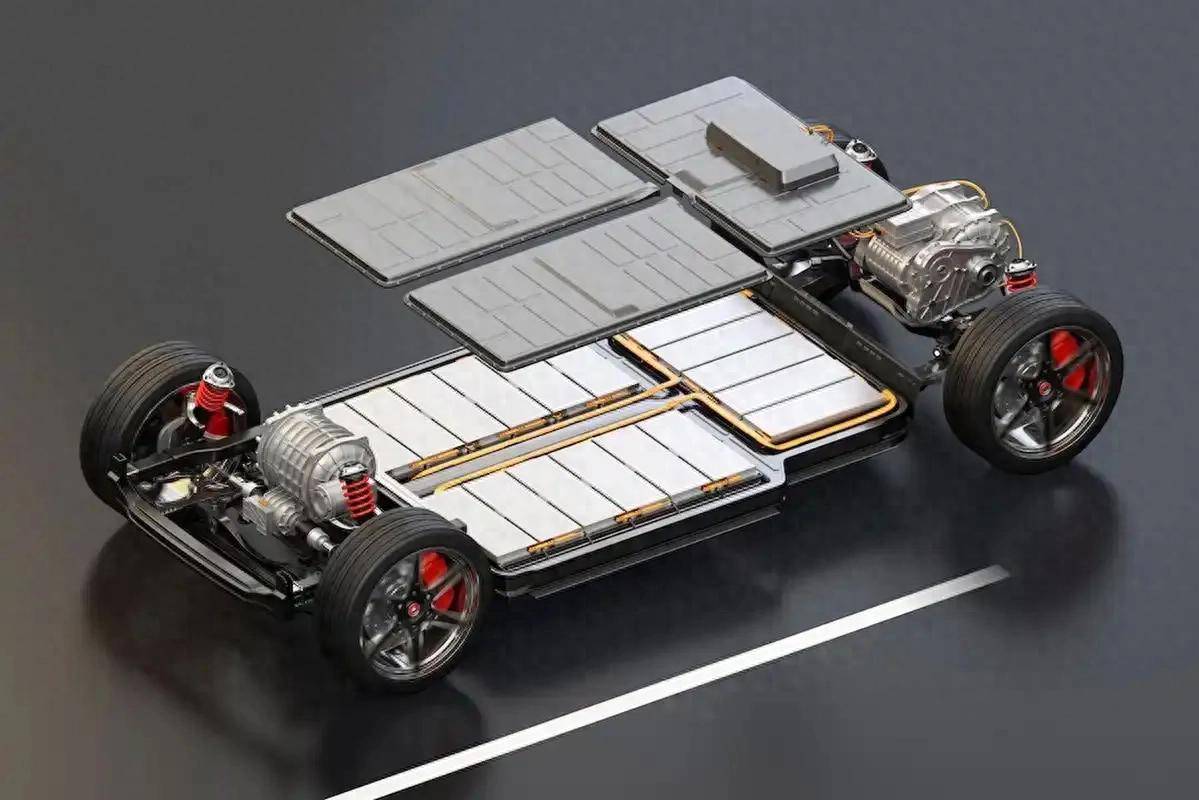

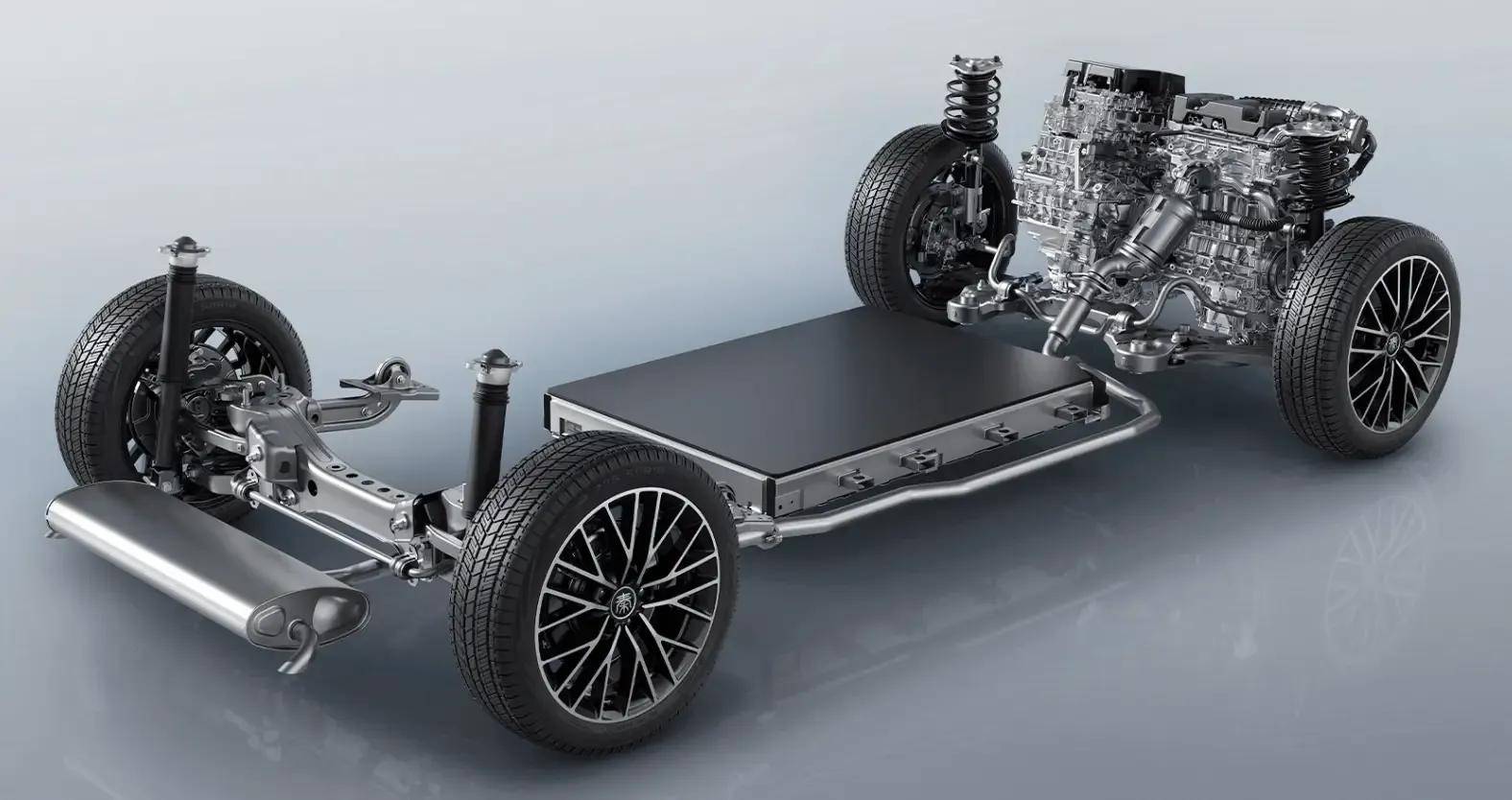

首先,市場定位的差異對車型表現(xiàn)產(chǎn)生了決定性影響。增程車通過提供豪華配置與親民價格的組合,成功吸引了廣泛消費(fèi)者的關(guān)注。例如,某些25萬元級別的增程車型不僅配備了空氣懸架和激光雷達(dá)等高端配置,即便在沒有廣泛普及充電樁的地區(qū)也敢于上市銷售。相比之下,插混車則堅(jiān)守高端市場定位,某些合資品牌的插混SUV起售價高達(dá)45萬元,純電續(xù)航里程卻僅為80公里,被消費(fèi)者戲謔為“充電忍者”。增程車在電池容量上的投入也遠(yuǎn)超同級插混車,如蔚來ET7增程版的電池包容量較同級插混車高出40%,即便在虧電狀態(tài)下,油耗也降低了1.2升。

更為關(guān)鍵的是企業(yè)戰(zhàn)略的執(zhí)行力度。增程車企專注于增程技術(shù)的研發(fā),并將這一技術(shù)廣泛應(yīng)用于從10萬元到百萬元的全系列車型中。反觀插混車企,則同時涉足增程、插混和純電多個領(lǐng)域,資源分配顯得頗為分散。據(jù)內(nèi)部消息透露,某德系車企研發(fā)部門同時推進(jìn)6個插混平臺項(xiàng)目,最終卻未能成功推出任何一款具有競爭力的產(chǎn)品。更為嚴(yán)峻的是,增程車企通過優(yōu)化供應(yīng)鏈,將電池成本控制在插混車的60%左右,這一成本優(yōu)勢直接體現(xiàn)在銷量上,增程車的年銷量可達(dá)10萬輛,而插混車則僅為3000輛左右。

然而,插混車型并非毫無反擊之力。比亞迪最新推出的DM-p 5.0系統(tǒng),使得插混車在虧電狀態(tài)下的油耗降低至3.8升,比增程車還要低0.5升。但問題在于,當(dāng)增程車通過價格戰(zhàn)將市場滲透率大幅提升時,插混車依然堅(jiān)守高端市場定位,這種策略是否明智值得商榷。正如歷史上諾基亞因固守塞班系統(tǒng)而被全棧自研的蘋果顛覆一樣,當(dāng)前的動力系統(tǒng)之爭,關(guān)鍵在于企業(yè)是否敢于自我革新。

汽車行業(yè)正面臨類似諾基亞的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。增程車采用“農(nóng)村包圍城市”的策略,將豪華體驗(yàn)普及化;而插混車則似乎仍在高端市場的象牙塔內(nèi)徘徊。面對這樣的市場格局,消費(fèi)者在購車時不妨多問一句:“這款插混車能否像增程車那樣提供電池終身質(zhì)保?每度電的成本能否控制在5毛錢以下?”在技術(shù)日新月異的今天,只有真正洞察消費(fèi)者需求的車企,才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。