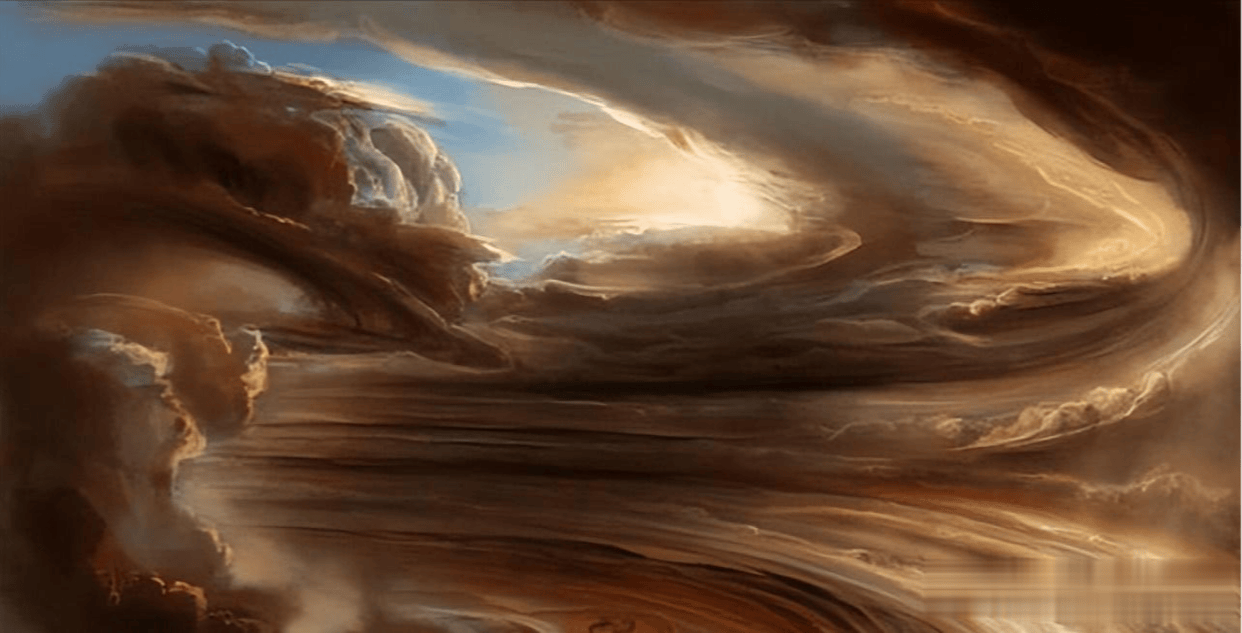

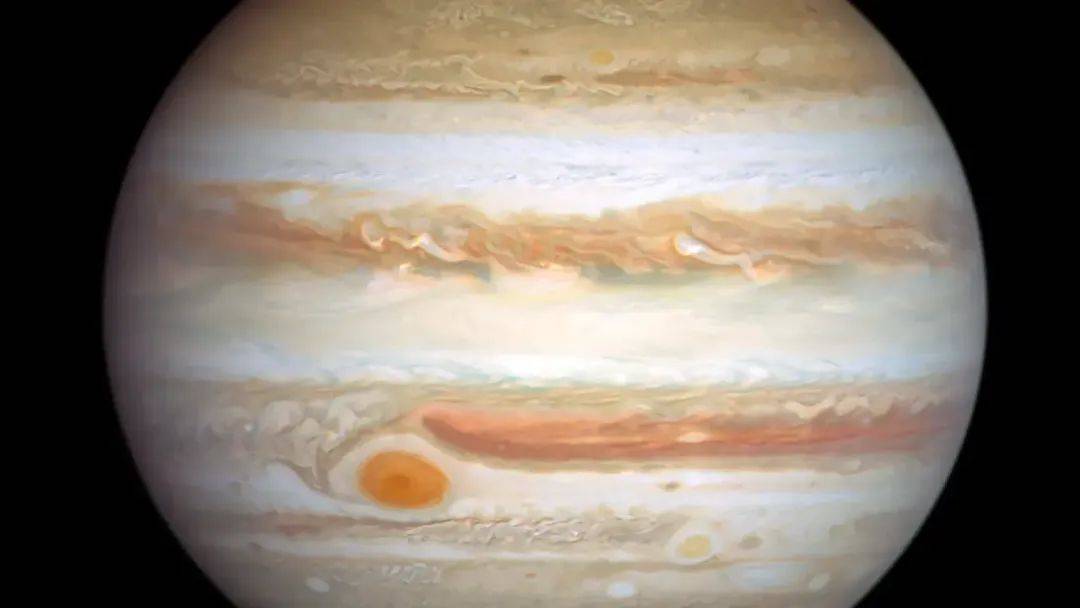

在天文學界,一項關于木星的重大發現正在顛覆長久以來的認知。長久以來,木星大氣中明亮的云層被普遍認為是主要由凍結的氨冰顆粒構成。然而,這一觀點在2025年初遭受了前所未有的挑戰。

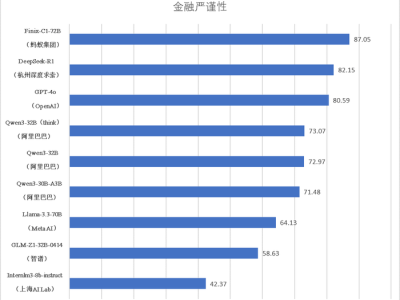

挑戰來自于一個由天文愛好者和專業科研人員組成的團隊。業余天文學家史蒂夫·希爾利用市售望遠鏡和傳統光譜技術,捕捉到了一組異常數據。這些數據在經過與NASA朱諾號探測器、歐洲南方天文臺甚大望遠鏡陣列的數據交叉驗證后,揭示了一個令人震驚的事實:木星云層的主要成分可能并非氨冰。

木星的大氣主要由氫和氦組成,占比超過99%,其余微量成分包括氨、甲烷、水蒸氣及硫化物等。盡管這些微量成分含量微小,但它們因其獨特的物理與光學特性,在木星不同高度分層聚集,形成了這顆氣態巨行星絢麗多姿的云帶。

希爾采用光譜分析這一經典而可靠的研究方法,通過望遠鏡搭載的濾鏡,重點監測了可見光譜中619納米和647納米兩個關鍵波段。這兩個波長分別對應于甲烷和氨分子對光的強烈吸收帶。由于甲烷在木星大氣中的豐度相對穩定且已較為了解,希爾將其吸收特征作為“氣壓標尺”,根據吸收強度推算云層不同深度的氣壓值,再將其與氨的吸收譜線對比,理論上能精準繪制氨在木星的全球分布圖。

然而,希爾的分析結果卻顯示,氨的信號最強區域并非位于理論預測的0.7巴(木星大氣壓單位)的上層區域,而是下沉到了2-3巴的深度,那里的溫度更高、氣壓遠超理論預期。這一發現直接挑戰了“木星可見云頂主要由氨冰構成”的核心理論框架。

希爾的數據迅速得到了歐洲南方天文臺甚大望遠鏡陣列以及NASA朱諾探測器觀測結果的印證。三方數據交叉驗證,共同指向一個結論:肉眼和探測器“看到”的木星明亮云頂,其反射陽光的主體物質可能并非氨冰。

科學家們開始將目光投向幾種更復雜、更奇異的候選物質。在木星大氣溫度-壓力剖面中,位于氨冰層下方存在一個適合氫硫化銨形成的區域。這種由氨和硫化氫在低溫高壓下結合形成的晶體化合物,同樣具有反光能力。希爾等人的發現與此模型有吻合之處:氫硫化銨可能在上層云中占主導,而氨則下沉或作為其形成原料存在于下層。

另一備受關注的理論指向了光化學反應的產物。木星長期暴露于強烈的太陽紫外線輻射下,高層大氣中的甲烷、氨等分子會發生復雜的光解和化學反應,生成具備反光能力的棕紅色至暗棕色的碳氫化合物或雜環聚合物微粒,形成籠罩全球的“霧霾層”。這種霧霾顆粒不僅能解釋木星云帶的豐富色彩,也可能是希爾觀測到的“非氨反光主體”。

木星高層大氣中發生的劇烈光化學反應,很可能是導致純氨晶體難以穩定存在于云頂的關鍵“隱形殺手”。當富含氨的氣團在上升過程中抵達云頂附近時,會暴露于強烈的太陽紫外輻射下,氨分子極易被光解離,分解為氮氣和氫氣,或與其他自由基結合形成新化合物,這個過程會顯著消耗云頂區域的純氨含量。

2025年6月發表的一項突破性研究為木星的“童年”勾勒出一幅令人震撼的圖景。加州理工學院康斯坦丁·巴特金教授團隊通過分析木星兩顆微小內衛星的軌道特征,得出驚人結論:約在太陽系第一批固體形成后的380萬年,原始木星就已誕生,其質量相當于今天的近兩倍,磁場強度可能高達現今的50倍。這一發現不僅印證了“核心吸積”巨行星形成理論,更表明木星曾以更龐大、更狂暴的形態,在太陽系早期扮演了引力“建筑師”的核心角色。

木星的詭異云層遠不止于成分之謎。近年來,探測器捕捉到的諸多現象繼續挑戰著人類的認知。朱諾號近距離掠過時拍攝到一處位于漩渦中心的深黑云洞,其黑暗暗示可能穿透至異常深的大氣層,成因至今未明。同時,朱諾號還記錄下一片形似海豚的云層,生動展現了木星云層變幻莫測、湍流遍布的特性。

木星最著名的標志——大紅斑,也在經歷著顯著變化。長期監測顯示,大紅斑正不斷縮小并變得更圓,從1979年旅行者號記錄的約5.6萬公里直徑縮減至今日約1.6萬公里。科學家預測,在未來10-20年內,這個肆虐了至少350年的超級風暴可能退化為“大紅圈”,甚至完全消散。

木星的秘密并未窮盡,每一次凝視都讓我們更加深入地探索其奧秘。隨著更多探測器的升空和更精密模型的建立,這顆氣態巨行星的詭異云層終將為我們揭示太陽系誕生之初最狂暴的真相。