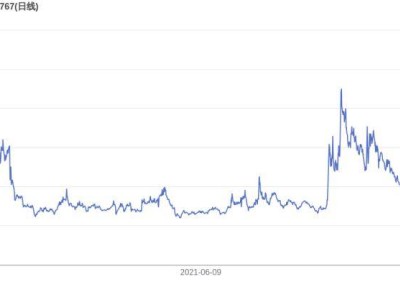

近期,中國汽車行業迎來了一場關于供應商付款周期的重大變革。從6月10日晚至11日凌晨,包括廣汽、一汽、東風、吉利、長安、比亞迪、奇瑞、長城在內的多家主流車企紛紛宣布,將對供應商統一實施60天內的付款周期。這一連串的“接力發聲”,迅速在業界引起了軒然大波,評論區熱議不斷,媒體爭相報道,業內普遍對此持樂觀態度。

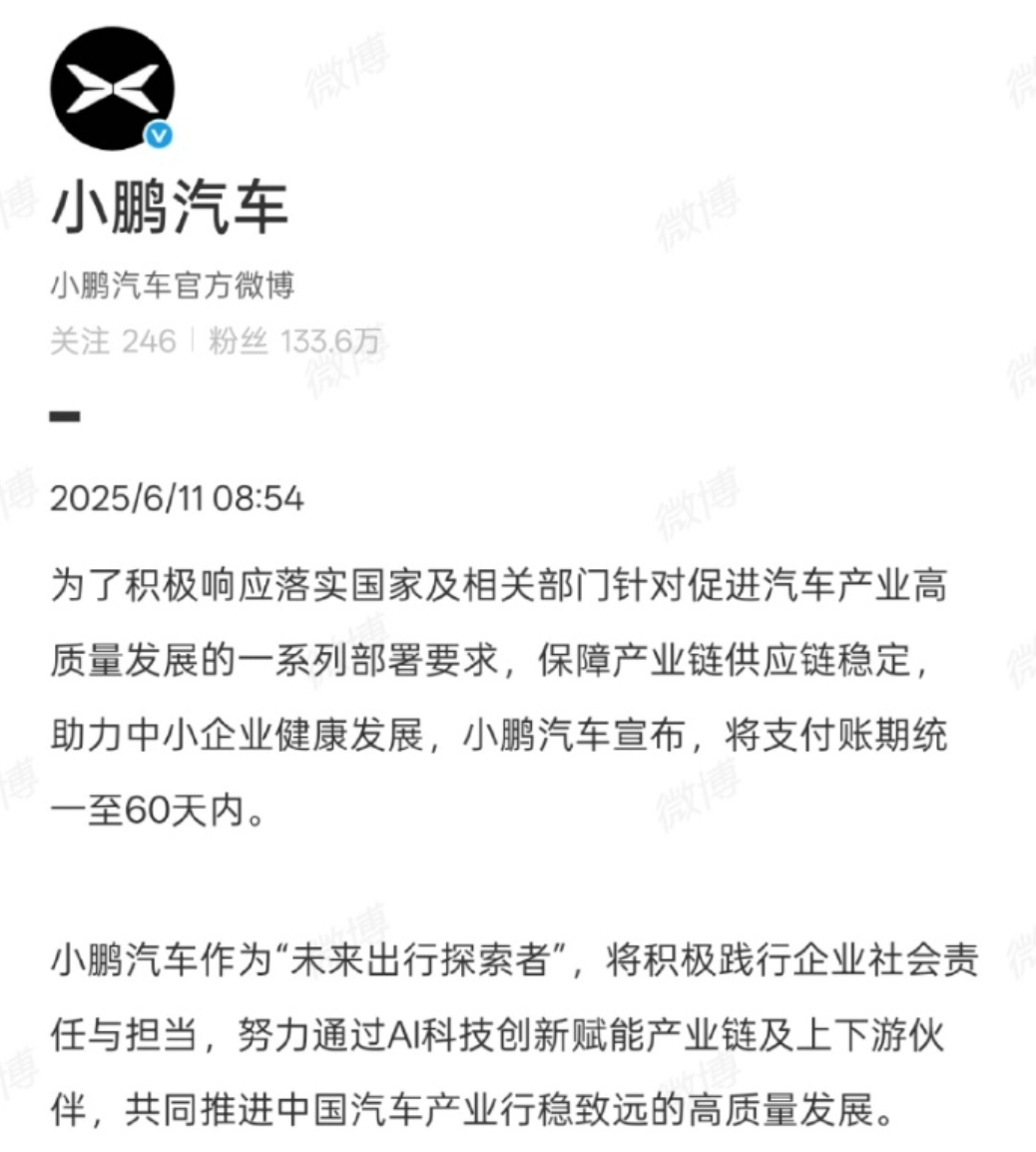

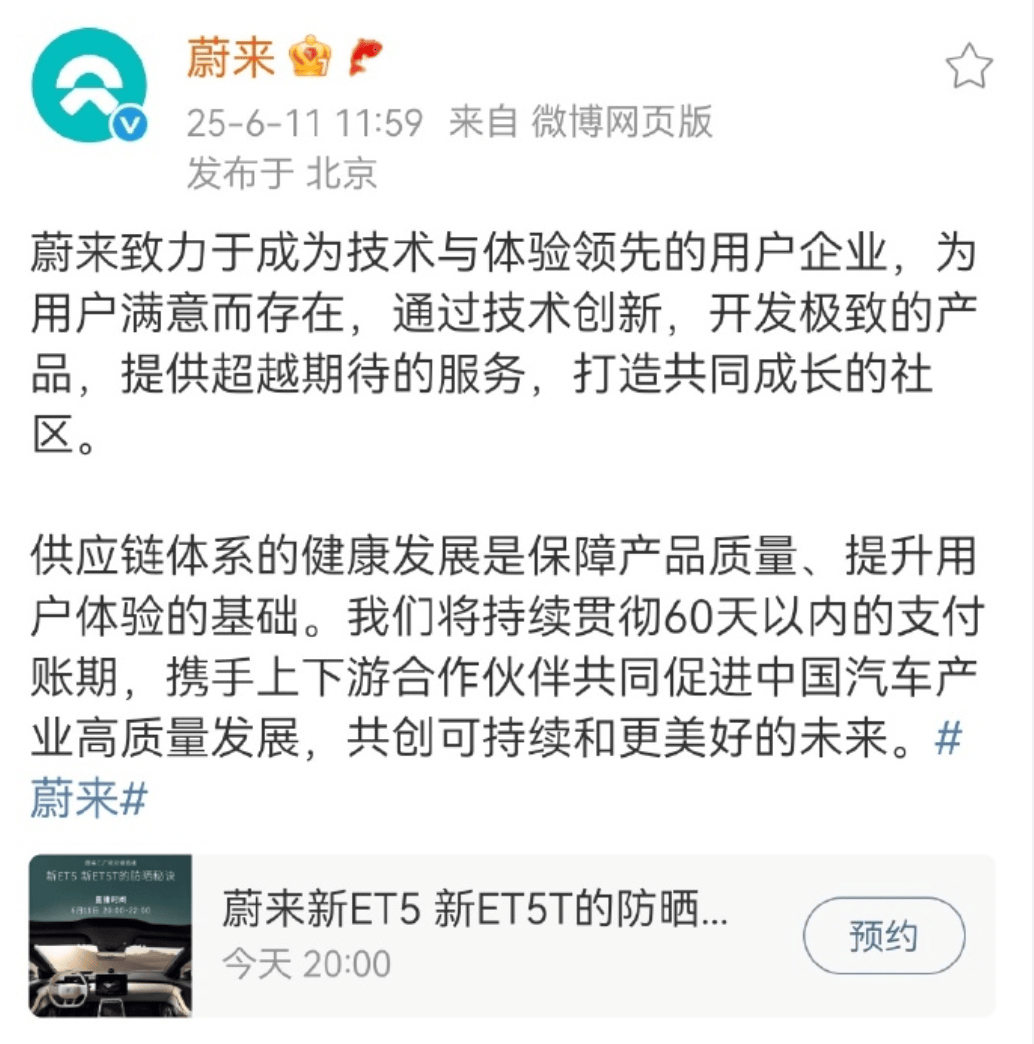

緊接著,小鵬、蔚來、小米、理想等新勢力車企也積極響應,承諾緊跟這一“60天賬期”舉措。這一系列動作,無疑給汽車行業帶來了一股清新的風氣。

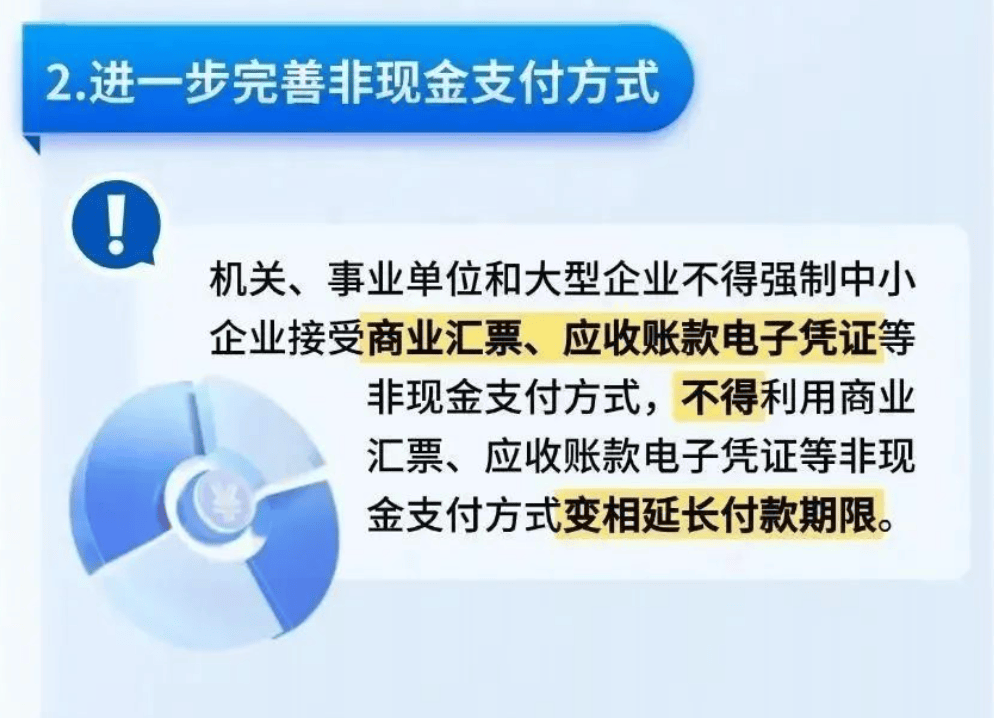

然而,這場“主動表態”的背后,實則是國家政策的強力推動。《保障中小企業款項支付條例》自6月1日起正式施行,加之工信部近期連續發聲反對價格戰、治理行業“無序競爭”,整個汽車行業的游戲規則開始發生深刻變化。盡管車企們紛紛作出承諾,但距離真正解決問題還有很長的路要走。

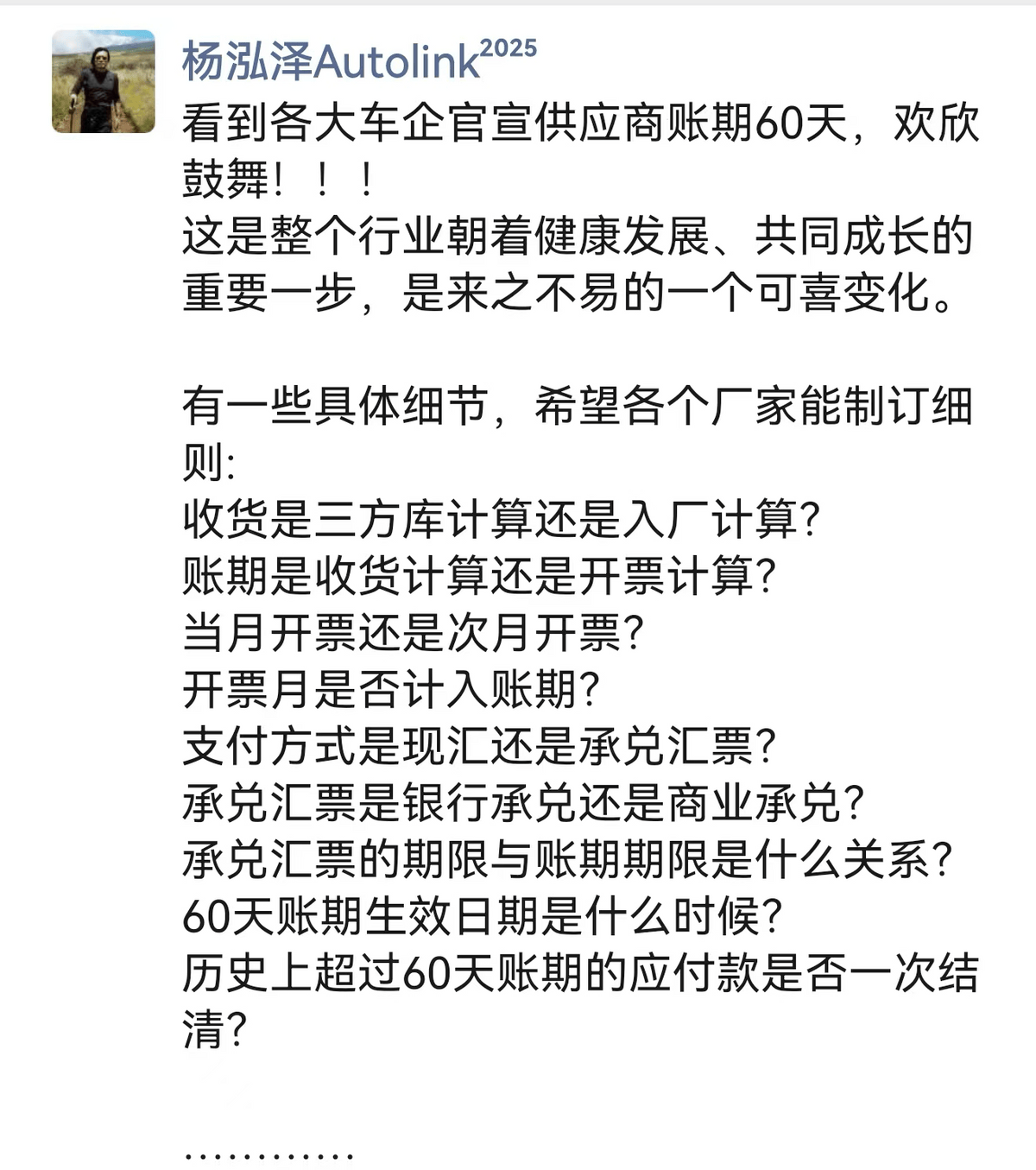

業內人士指出,車企賬期承諾的背后,隱藏著一套極其復雜且相互掣肘的供應鏈結算邏輯。收貨日期的計算、賬期的起算點、開票時間、支付方式等各個環節,都可能成為延遲付款的“緩沖區”或“灰色地帶”。雖然政策口徑已定,但執行細節模糊,現實落地面臨重重挑戰。

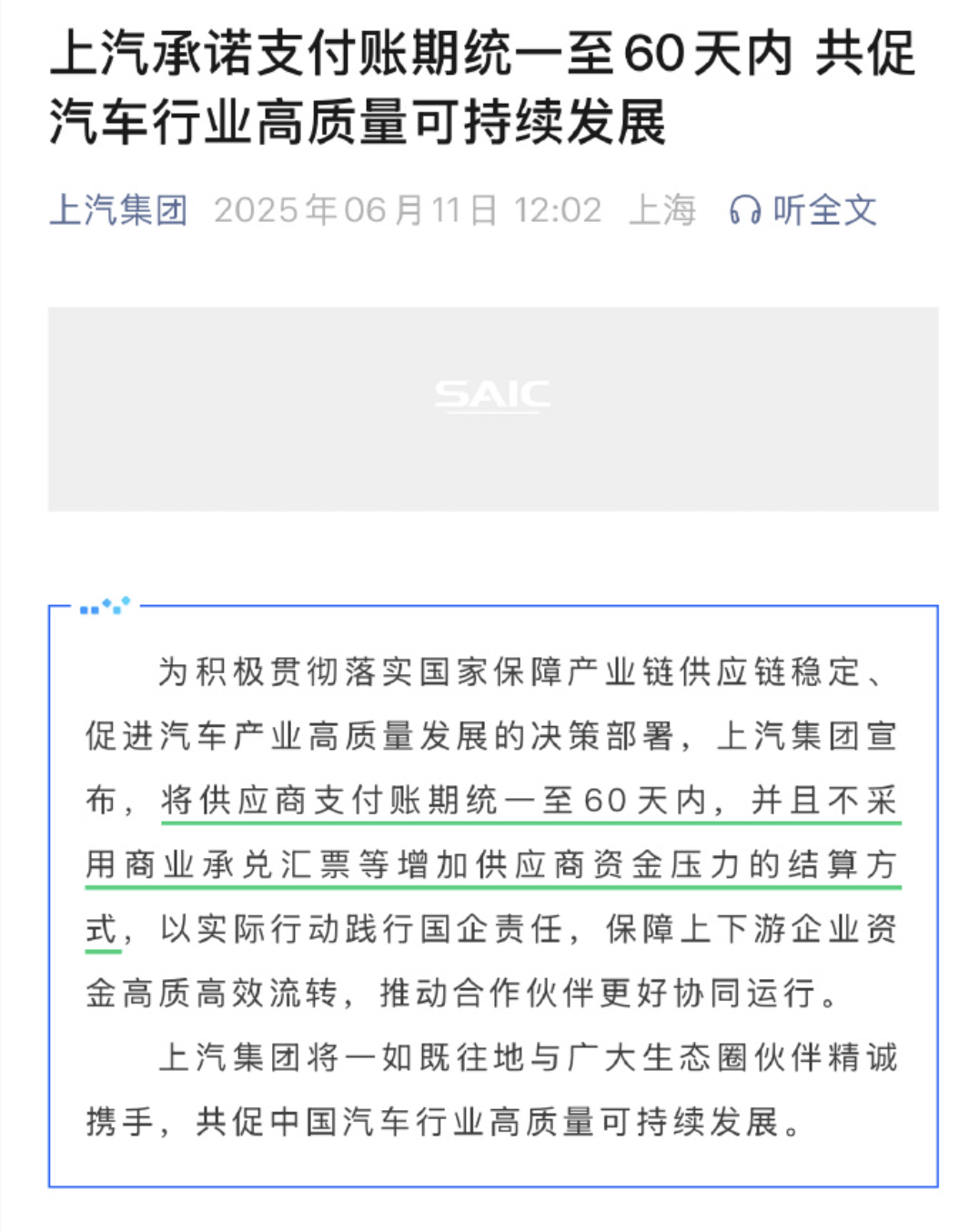

不過,令人欣慰的是,上汽集團在6月11日中午宣布“加碼”,明確表示不會采用商業承兌匯票,這無疑給行業樹立了一個良好的榜樣。此舉不僅清理了“支付手段”的灰區,更是對“執行透明化”的有力示范。

歐美傳統車企在賬期制度管理上的透明與克制,也為中國車企提供了寶貴的借鑒。一些全球知名企業如寶馬,其付款周期甚至縮短至30-45天,且從未出現延遲。這種不靠壓賬期壓出利潤,而是靠體系效率和戰略協作贏得供應商信賴的做法,正是中國車企當前所缺乏的“信任資產”。

當前大多數車企的賬期承諾僅適用于一級供應商,而對于二三級供應商,如廣告、公關、媒體、咨詢、活動公司等,并未給出任何保障。這些服務型供應商往往身處合同鏈條的最末端,賬期管理無明確約束,極易陷入“長期拖付”的困境。因此,在推動60天賬期改革的同時,也需同步改善服務鏈條的支付制度,避免生態鏈上的一部分人被邊緣化。

真正的改革,從來不只看態度,更看行動。接下來,業界將密切關注誰真正開始按60天付款,誰能從制度、流程、支付方式上徹底告別“舊賬期思維”。真正的行業進化,是靠一張張如期到賬的匯款單、一條條被清掉的賬齡,慢慢建立起來的信心。