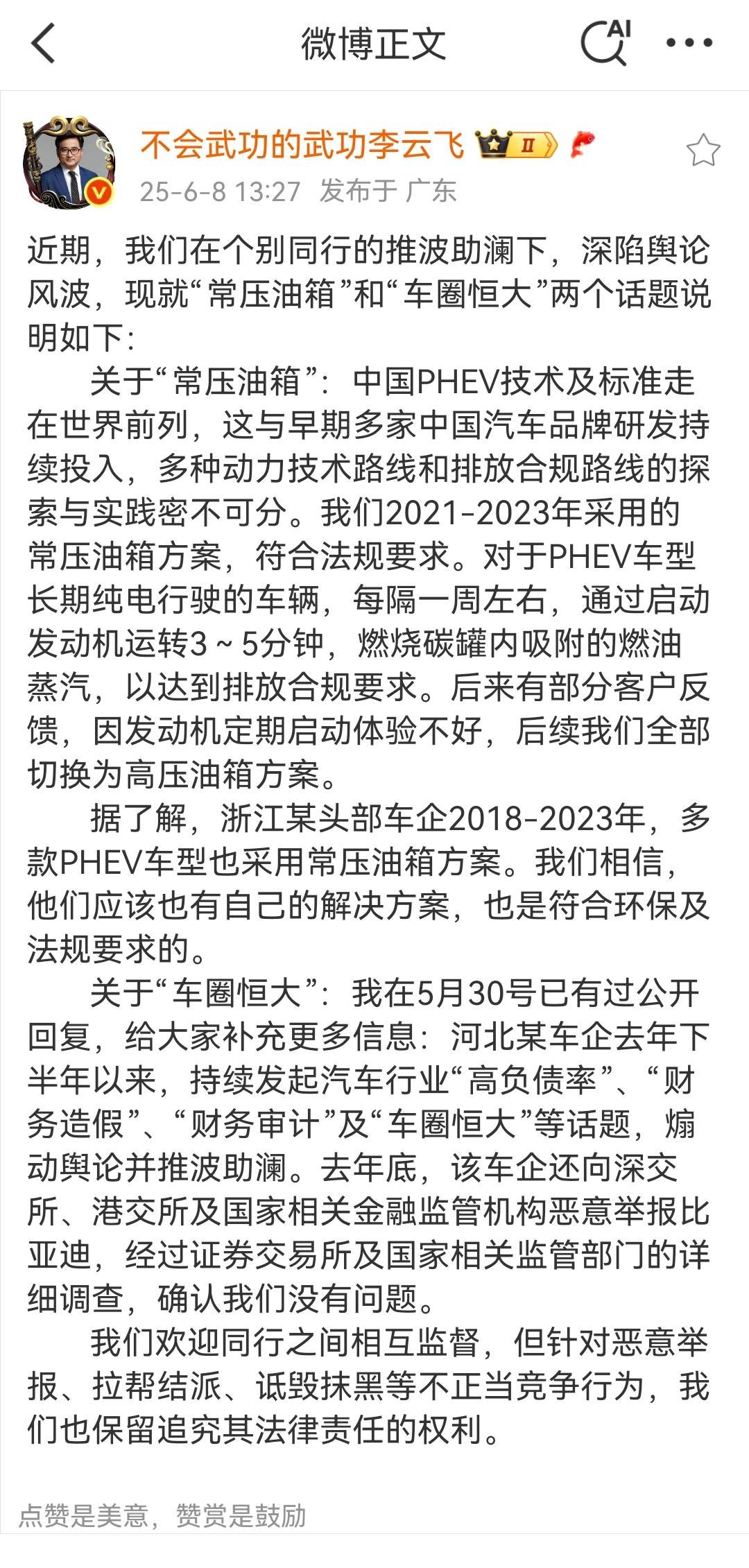

近期,2025重慶汽車論壇上的熱議焦點,無疑是部分汽車廠商管理層對比亞迪的尖銳批評,這種批評甚至演變成了個人攻擊,凸顯出行業內的緊張競爭態勢。比亞迪,這個新能源汽車領域的佼佼者,似乎成為了不少同行的“眼中刺”。特別是某些廠商高管,不惜重提舊賬,如常壓油箱事件,但這一舉動很快就被比亞迪公關總監李云飛的微博反擊所瓦解,讓人不禁思考,這背后的動機是否僅僅源于利益沖突。

值得注意的是,在這場“口水戰”中,合資品牌表現得相對克制。原因在于,盡管它們在國內新能源汽車市場面臨挑戰,但在全球范圍內,燃油車依然是它們的主力產品。因此,從整體經營和盈利的角度來看,合資品牌并未感受到迫切的生存危機,能夠保持一定的“體面”。

相比之下,部分自主品牌傳統車企則顯得更為焦慮。它們的核心業務集中在國內市場,新能源汽車轉型的遲緩可能直接關乎企業的生死存亡。尤其是當面對比亞迪這樣的全能型選手時,其完整的核心供應鏈體系、強大的自主研發能力以及靈活的成本控制策略,無疑讓競爭對手感到巨大壓力。

比亞迪的成功,不僅在于其技術和市場優勢,更在于它成為了傳統車企與造車新勢力之間的“防火墻”。對于造車新勢力而言,比亞迪的存在吸引了大量傳統車企的火力,為它們提供了寶貴的成長空間。一旦比亞迪遭遇不測,造車新勢力將不得不直面傳統車企的激烈競爭,其生存狀況將變得岌岌可危。

事實上,造車新勢力在輿論場上往往“人微言輕”,難以與傳統車企抗衡。它們的資歷尚淺,言論缺乏足夠的煽動性,難以引起公眾的廣泛共鳴。然而,正是比亞迪這道“防火墻”的存在,讓造車新勢力得以在相對平靜的環境中成長,逐步積累實力,為未來的市場競爭做準備。

因此,當前部分自主品牌傳統車企對比亞迪的“圍攻”,實質上是對新能源汽車大潮沖擊下的掙扎反應。它們試圖通過削弱比亞迪來延緩新能源汽車的崛起速度,從而為燃油車爭取更多的生存空間。然而,這種做法對于造車新勢力而言無疑是一個警示信號,它們必須警惕傳統車企的反撲,并加快自身的發展步伐。