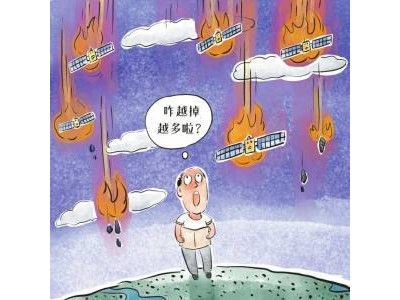

近期,美國太空探索技術公司SpaceX的“星鏈”衛星項目遭遇了前所未有的挑戰,多顆衛星相繼墜落,引發了全球范圍內的廣泛關注。這一現象背后的原因,經美國國家航空航天局(NASA)戈達德航天中心物理學家丹尼·奧利維拉領導的研究小組分析,與太陽活動的增強有著密切關聯。

自2019年SpaceX首次發射“星鏈”衛星以來,盡管該項目迅速擴張,但衛星墜落的情況在初期并未引起過多擔憂。2020年,僅有兩顆衛星墜落;然而,到了2021年,這一數字飆升至78顆,并在接下來的兩年里基本保持在這一水平。但到了去年,情況急轉直下,316顆衛星在大氣層中燒毀,使得“星鏈”項目共損失了583顆衛星,墜落率大約每15顆衛星中就有一顆。

研究小組通過對比衛星墜落時間與各種自然現象,發現太陽活動的增強與衛星墜落之間存在明確的聯系。他們指出,當前太陽活躍度的提升對“星鏈”衛星墜入大氣層產生了顯著影響。這一發現恰逢太陽活動高峰期,此時地球低軌衛星的數量也達到了歷史最高水平,為研究衛星軌道阻力提供了絕佳的機會。

“星鏈”項目旨在通過龐大的衛星網絡為全球任何地方提供寬帶服務,特別是偏遠地區。SpaceX憑借獵鷹火箭的低成本和強大運力,能夠頻繁發射衛星,每次發射可將數十顆衛星送入太空。然而,這些衛星的軌道高度較低,平均壽命約為5年,且容易受到太陽活動的影響。

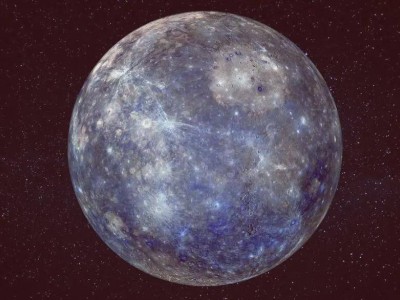

太陽活動的周期性變化,大約每11年達到一個高峰。在高峰期,太陽表面會出現大量黑子,引發強烈的爆炸和太陽耀斑。這些現象導致太陽風通過日冕洞向外噴發,部分物質朝地球方向飛去,引發磁暴。當太陽等離子體到達地球并引發磁暴時,會加熱上層大氣,使其膨脹。膨脹的大氣層增加了衛星的飛行阻力,導致衛星脫離軌道并最終墜落。

盡管太陽活動增強是導致衛星墜落的主要原因,但仍有諸多謎團待解。研究報告指出,70%的衛星并非在強磁暴期間墜落,而是在中等和弱磁暴期間。這可能是因為弱磁暴持續時間更長,對衛星軌道的“侵蝕”作用更為緩慢。

“星鏈”項目計劃最終由4.2萬顆衛星組成,耗資約300億美元。截至2025年,該項目已擁有超過500萬全球用戶,業務范圍涵蓋航空、海運以及偏遠地區互聯網接入等領域。“星鏈”還在不斷拓展業務邊界,計劃推出直連手機業務,以實現短信發送、語音通話、上網以及物聯網功能。

然而,衛星的大量墜落也帶來了利弊兩面的影響。一方面,這有助于更快地清除軌道上的報廢衛星,減少對其他衛星的潛在威脅。但另一方面,這也可能限制我們在極低地球軌道上運行衛星的能力。衛星墜落還可能增加太空垃圾,威脅其他航天器的安全。同時,維修和補充衛星需要投入大量資金,影響服務的穩定性。

更令人擔憂的是,已有衛星碎片墜落至地面的情況發生。2024年8月,加拿大薩斯喀徹溫省的一個農場發現了一塊重達2.5公斤的“星鏈”衛星碎片。盡管這是已知的唯一一塊落地的碎片,但仍引發了人們對太空垃圾潛在風險的擔憂。

隨著全球低軌衛星互聯網項目的不斷涌現,市場競爭日益激烈。SpaceX的“星鏈”項目在面臨挑戰的同時,也需要不斷探索和創新,以應對太陽活動增強帶來的潛在風險。