近期,中國新能源汽車市場迎來了一次引人注目的交易:EV Electra正式接手了高合汽車,成為其新的掌控者。然而,這一變動背后卻隱藏著諸多未解之謎。

EV Electra,作為新入局的玩家,其過往并無完整的汽車交付記錄,這無疑為其接手高合增添了幾分神秘色彩。市場紛紛猜測,EV Electra究竟是看中了高合的獨特設計、先進的整車平臺,還是其品牌資產?亦或是對“中國制造能力+技術資產”的組合抱有期待?這些疑問至今仍未得到明確答案。

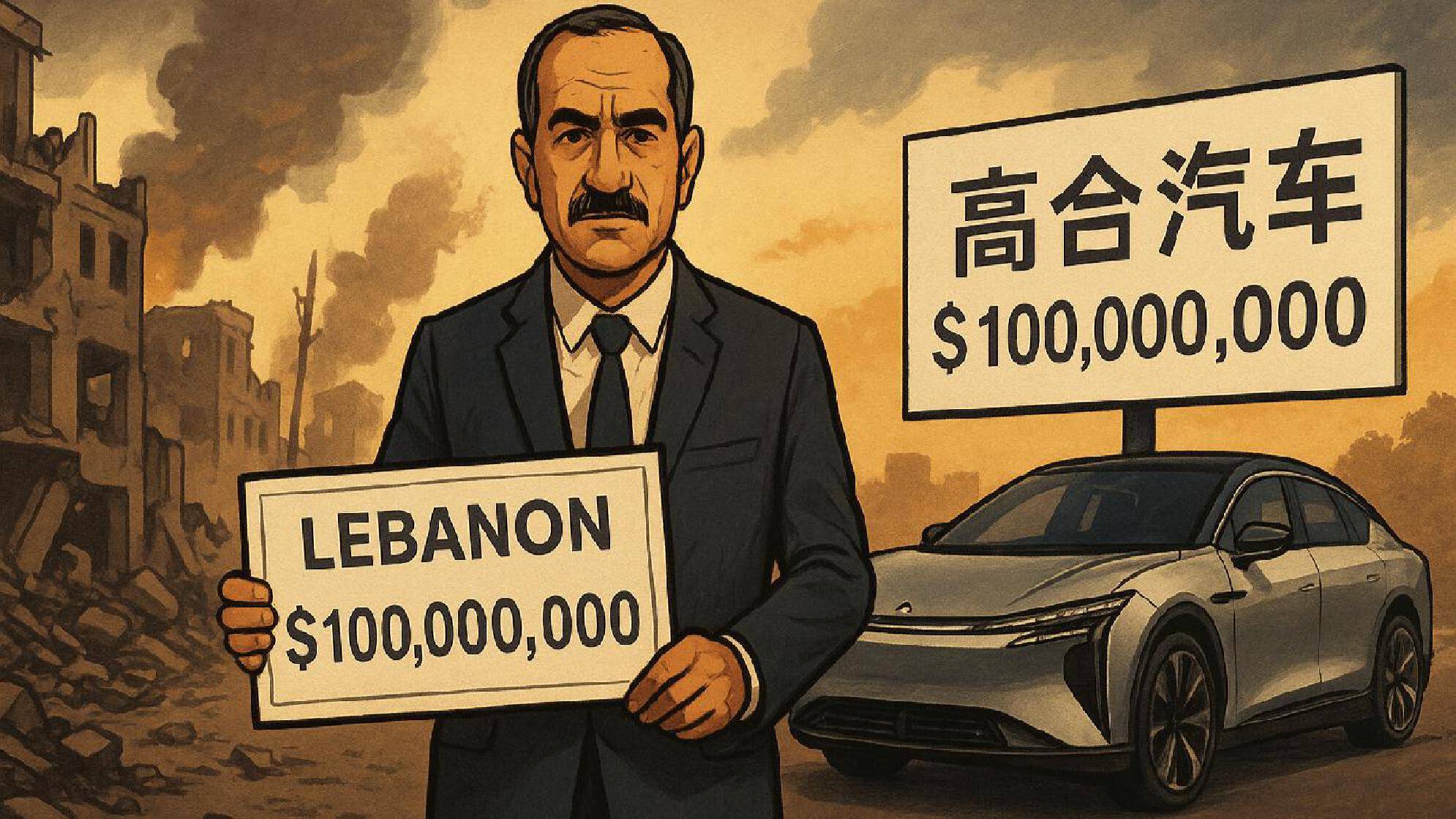

另一種更為現實的解讀是,相較于在歐美市場從零開始建立整車平臺,通過收購一個已具備完整產線、三電系統以及品牌資產的中國企業,無疑是一條更為快捷且成本更低的路徑。Jihad Mohammad,作為EV Electra的代表,因此成為了高合的新主人,他擁有了話語權,同時也肩負起了未知的風險。

盡管高合汽車已經開始了復工的步伐,但這并不能被視為真正的“恢復”。新車發布、交付重啟以及復產日期的官宣,都尚未提上日程。高合所留下的,是一個設計前衛但市場定位與主流市場脫節的產品線,以及遍布全國的門店和渠道。同時,車主與員工的信任問題也懸而未決。

更令人擔憂的是,高合曾經塑造的“極客+科技+豪華”品牌形象已逐漸淡化。在當前的汽車市場中,消費者對價格、服務以及產品的穩定性更為關注,而不再被所謂的“機械美學”或“獨特的開門方式”所吸引。對于EV Electra而言,這次收購更像是一次雙向的試探:它希望借助中國市場來驗證自身品牌的技術與產業落地能力;而高合則試圖通過這筆來自外部的投資,重新找回在市場中的存在感。

然而,目前兩者之間還未形成真正的協同效應,但它們已經共同踏上了一場不同尋常的“復活之旅”。在這個產能過剩、品牌林立、技術故事層出不窮的時代,高合是否真的值得EV Electra投入的1億美元,還需要時間的檢驗。但在這個充滿變數的汽車市場中,也許能夠繼續生存,就是最大的勝利。