近日,隨著《保障中小企業款項支付條例》的正式施行,國內汽車產業的生態迎來了一場重大變革。6月10日至11日,包括上汽集團、廣汽、一汽、東風在內的多家主流車企紛紛宣布,將把對供應商的賬期縮短至60天以內,這一消息迅速引起了廣泛關注,甚至登上了微博熱搜。

在這波“賬期縮短潮”中,上汽集團的響應尤為引人注目。它不僅第一時間做出了承諾,還明確表示不采用商業承兌匯票等可能增加供應商資金壓力的結算方式,成為全行業中態度最為明確、行動最為堅決的企業之一。

上汽集團的這一表態,不僅僅是對政策的執行,更釋放出了一個深層次的信號:在產業轉型的關鍵時期,主機廠不應再將現金流的壓力轉嫁給供應鏈,而應共同承擔責任,實現協同進化。上汽集團的做法,無疑為整個汽車產業的轉型提供了一個具有代表性的樣本。

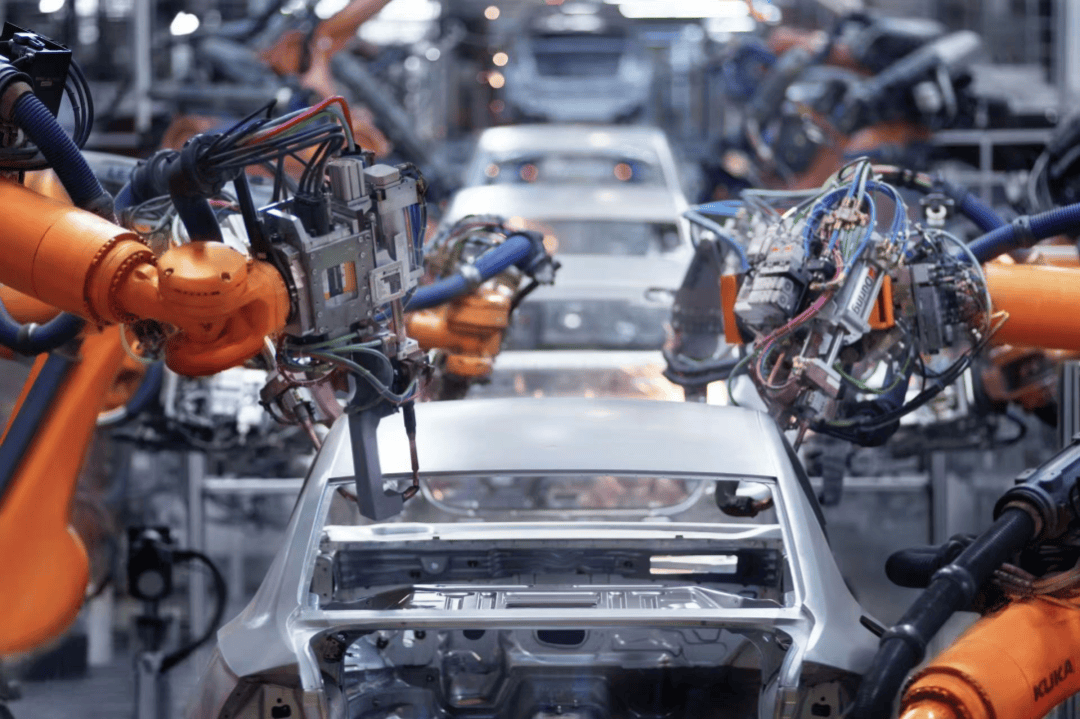

事實上,這場“賬期革命”的到來并不突然。長期以來,汽車產業中普遍存在著“以長賬期換現金流”、“主機廠通過商票轉嫁財務壓力”等不合理現象。據統計,2024年我國車企的平均賬期高達170至200天,是豐田、奔馳等海外車企的兩倍甚至三倍。長賬期的壓制下,大量中小供應商只能依賴貼現、短貸維持運轉,這種脆弱的現金流循環極易因車企策略調整而中斷,進而引發一系列連鎖反應。

而此次《保障中小企業款項支付條例》的出臺,無疑為這場“賬期革命”提供了政策上的支持。條例規定,大型企業從中小企業采購商品和服務后,應在60日內支付貨款,不得通過商業匯票、三方進度等方式延遲付款。同時,還配套了每日萬分之五的罰息、信用公示、年度報告強制披露等懲戒機制,政策的剛性空前。

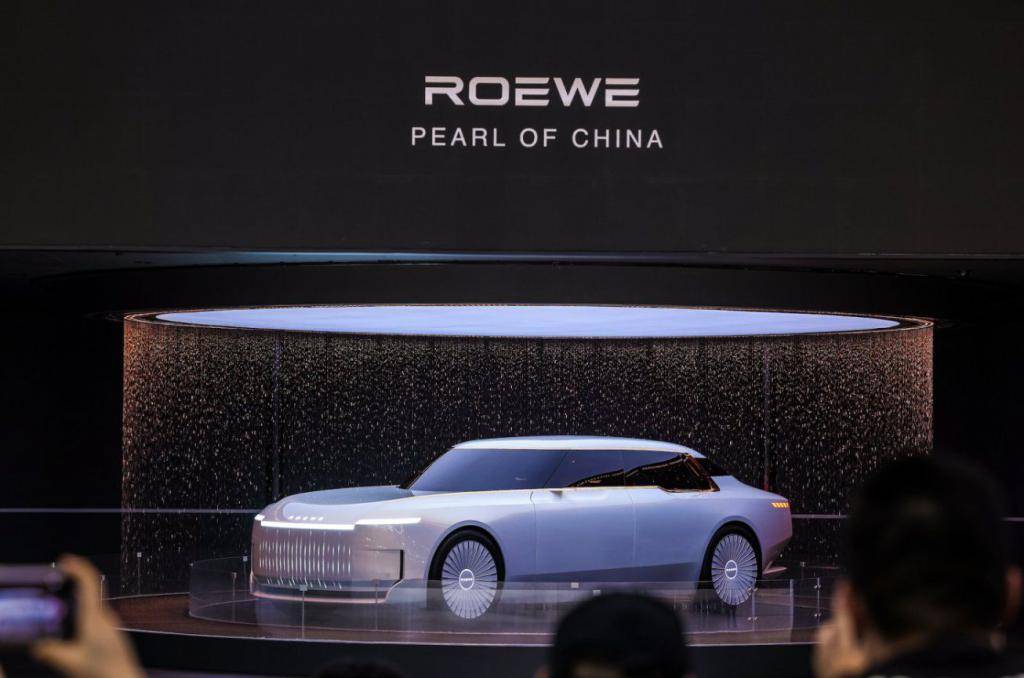

上汽集團作為此次“賬期革命”的領跑者之一,其轉型的效果已經初步顯現。在過去的一年里,上汽集團進行了一系列的結構性改革,包括高層更替、戰略重整、品牌整合、研發部門平臺化戰略推行等。這些改革不僅提升了上汽集團自身的運營效率,也為賬期承諾的落地提供了有力的支撐。

從市場表現來看,上汽集團的轉型也取得了顯著的成效。2025年5月,上汽集團整車批售量達到36.6萬輛,同比增長10.2%;終端交付量更是達到了38.9萬輛,同比、環比均實現增長。新能源單月銷量更是突破了12.5萬輛,同比大漲50.3%。自主品牌累計銷量突破108萬輛,占比已達64%,首次真正意義上反超合資體系,成為上汽集團的“壓艙石”。

上汽集團的賬期承諾,不僅是對上游供應商的“信心傳導”,更是對自身產業生態和角色定位的重新定義。它表明,上汽集團不僅要在市場上保持領先地位,更要在產業鏈中承擔起更多的責任,推動生態從“資源占有”向“價值協同”進化。

值得注意的是,此次“賬期革命”中,除了上汽集團等國有車企外,比亞迪、小鵬、長安、吉利、奇瑞、理想、蔚來、零跑等頭部新勢力車企也紛紛跟進,共同推動了這場產業生態的變革。這充分說明了,無論是傳統車企還是新勢力車企,都認識到了賬期問題對產業鏈穩定性的影響,以及共同承擔責任的重要性。

從行業實踐的角度來看,壓縮賬期并非“自找壓力”,而是一場對未來更高質量關系的投資。當中小供應商獲得更多資金流時,他們就能更積極地投入研發與升級,從而在技術、效率、產品服務方面反哺整車企業。這是一種“雙向信任模型”,而非“賬期博弈”。當越來越多企業意識到合作關系的韌性正是產業創新的底座時,這種“賬期改革”就不再是負擔,而是利器。

可以說,此次“賬期革命”不僅是一次財務安排的變革,更是一場戰略共識的重構。它預示著中國汽車產業正在從“卷價格”走向“立規則”,從“資源占有”向“價值協同”進化。而上汽集團作為這場變革的領跑者之一,其做法不僅體現了國企的擔當,也展示了商業邏輯的進化。在未來的發展中,我們有理由相信,中國汽車產業將會迎來更加健康、可持續的發展。