近期,“五一”小長假期間,記者深入探訪了多家備受矚目的新能源汽車品牌展廳,發現了一個引人深思的現象:曾經風光無限、占據宣傳中心位置的“智能駕駛”概念,如今卻悄然淡出了車企的主打宣傳語,轉而成為了一種近乎“不主動提及,問則答之”的低調存在。

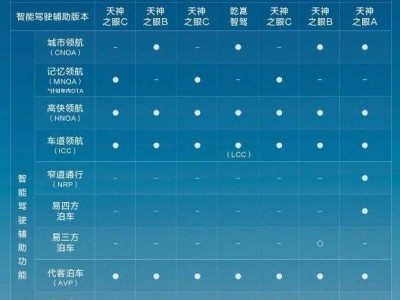

在眾多被訪的展廳中,僅有個別品牌仍堅持將“智能駕駛”作為核心賣點進行推廣。相比之下,如理想、小米、蔚來、阿維塔以及小鵬等多數主流新能源汽車品牌,在產品介紹和宣傳策略上均出現了顯著調整。

特別值得注意的是,小米在其新車型SU7的訂購頁面上,對智能駕駛相關表述進行了明顯改動。原先強調的“智駕”概念,被更為謹慎的“輔助駕駛”所取代。具體而言,小米SU7標準版所配備的Xiaomi Pilot Pro系統,其宣傳名稱由“小米智駕Pro”變更為“小米輔助駕駛Pro”;而小米SU7 Pro及小米SU7 Max車型所搭載的Xiaomi HAD技術,也同樣由“小米智駕Max”更名為“小米端到端輔助駕駛”。

這一系列變化,不僅反映了車企在面對市場和技術雙重考驗時的謹慎態度,也暗示了智能駕駛技術從概念炒作向實際應用過渡的微妙階段。車企們似乎更加注重技術的實際體驗與安全性,而非單純追求宣傳上的噱頭。

業內觀察家指出,隨著智能駕駛技術的不斷發展,消費者對其的期待值也在不斷提高。如何在保證技術先進性的同時,給予消費者更加明確、實際的駕駛輔助體驗,成為了當前車企們亟需解決的重要課題。

相關法律法規的逐步完善,也為智能駕駛技術的推廣和應用設定了更為清晰的邊界。車企在宣傳上趨于保守,或許正是對這一變化的積極響應。

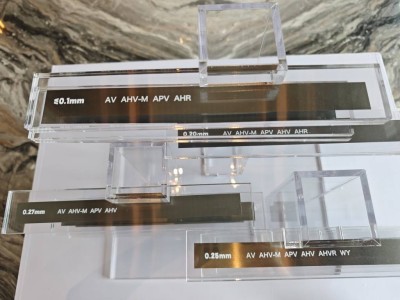

在探訪過程中,記者還發現,盡管“智能駕駛”一詞不再頻繁出現于車企的宣傳材料中,但多數品牌仍在其產品介紹中保留了智能駕駛相關的技術細節和功能描述。這表明,盡管宣傳策略有所調整,車企們對于智能駕駛技術的研發和投入并未減少。

隨著市場環境和消費者需求的不斷變化,車企在智能駕駛技術的宣傳和推廣上正展現出更為理性和務實的態度。未來,智能駕駛技術能否真正成為新能源汽車市場的核心競爭力,還需時間給出答案。

不過,無論宣傳策略如何調整,對于消費者而言,最關心的始終是技術的實用性和安全性。因此,車企們如何在保持技術創新的同時,不斷提升用戶體驗和安全性,將是決定其市場成敗的關鍵因素。