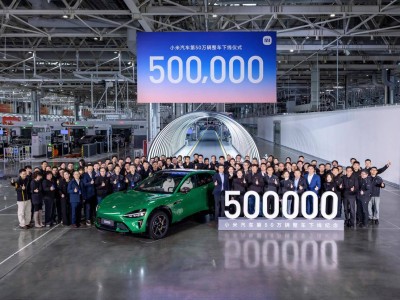

北京亦莊超級工廠內,小米汽車迎來發展歷程中的高光時刻——第50萬輛整車正式駛下生產線。這一成績不僅刷新了全球新能源車企的量產速度紀錄,更標志著小米汽車在智能電動汽車賽道上邁出關鍵一步。雷軍通過社交平臺宣布這一消息,并親臨現場見證這一里程碑時刻。從2024年3月首款車型SU7發布到完成50萬輛下線,小米僅用602天便實現從0到1的跨越,較行業平均三年周期大幅縮短。

市場表現方面,小米汽車呈現出強勁的競爭力。SU7車型持續領跑國內中大型轎車市場,其首款SUV車型YU7更連續三個月蟬聯中大型SUV銷量冠軍,并在10月以絕對優勢登頂全品類SUV銷量榜首。交付數據同樣亮眼:2025年第三季度交付量突破10萬輛,同比增長173.4%,前三季度累計交付超26萬輛。其中9月、10月連續兩月單月交付量突破4萬輛,提前完成35萬輛年度目標已成定局。值得關注的是,該季度小米汽車首次實現單季度盈利,智能電動汽車業務收入達283億元,形成規模效應與盈利能力的雙重突破。

支撐如此高效產能的,是小米汽車打造的智能化制造體系。工廠部署1100余臺工業機器人,構建98個質量檢測工位,配備143臺高精度檢測設備,實現從沖壓到總裝的全流程自動化生產。2025年,企業累計申請近百項先進制造專利,完成35次技術升級改造,其中AI視覺檢測系統將缺陷識別準確率提升至99.97%。這種"硬科技"投入使單線產能提升40%,產品直通率達到行業領先的98.5%。

供應鏈協同效應同樣顯著。小米汽車構建的產業生態已帶動300余家零部件企業共同發展,形成覆蓋京津冀、長三角、成渝地區的三大產業集群。以核心供應商海納川為例,其與小米的深度合作帶動區域上下游產值增長近140億元,雙方聯合研發的輕量化鋁合金車身技術已應用于SU7車型,使整車減重15%的同時提升續航里程8%。這種共生共贏模式,正在重塑中國新能源汽車供應鏈格局。

資本市場對此反應復雜。盡管量產數據持續向好,小米港股股價卻在里程碑日出現回調,市值短暫跌破萬億港元。分析人士指出,這既反映市場對新能源賽道估值重構的預期,也凸顯投資者對技術持續投入與短期盈利平衡的關注。雷軍在下線儀式上明確回應:"小米汽車將堅守安全底線,在保障品質的前提下加速生產,同時每年將營收的15%投入核心技術研發,重點突破電池能量密度、L4級自動駕駛等關鍵領域。"

當前新能源汽車市場競爭已進入白熱化階段,單純追求規模擴張難以持續。小米汽車正通過"技術+生態"雙輪驅動構建護城河:一方面加大在固態電池、800V高壓平臺等領域的研發投入,另一方面持續完善充電網絡、用戶服務等配套體系。這種發展路徑能否在激烈競爭中突圍,將取決于其能否將制造優勢轉化為技術壁壘,把流量紅利轉化為用戶忠誠度。隨著首款SUV車型YU7開啟交付,小米汽車正迎來新的考驗。