當智能汽車行業仍在為算力與續航爭得不可開交時,一個被長期忽視的領域正悄然崛起——車載聲學。過去,高端車載音響市場被海外品牌牢牢占據,Burmester、Bowers & Wilkins等品牌通過與豪華車企的深度合作,構建起難以逾越的壁壘,優質音效似乎成了少數人的專屬享受。然而,隨著智能座艙對多場景、個性化聲學需求的爆發,傳統音響方案逐漸顯露出局限性,一場關于車載聲學的變革正在醞釀。

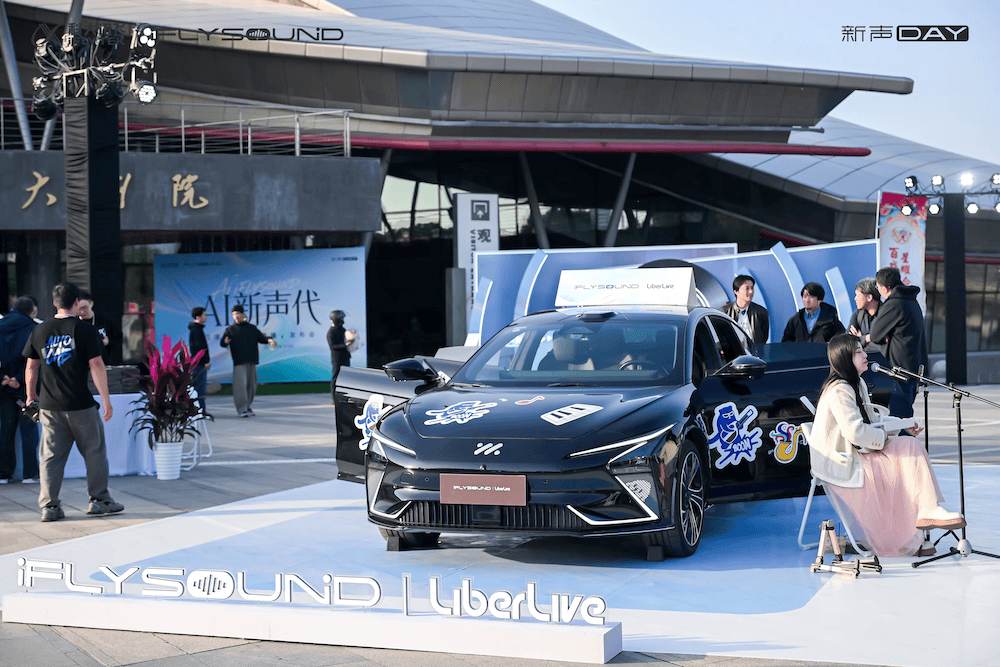

在安徽合肥大劇院的一場發布會上,科大訊飛推出的iFLYSOUND智慧聲場系統,以AI算法為核心,重新定義了車載聲學的價值體系。這套系統并非簡單的硬件堆砌,而是通過虛擬臨場聲、聲場分區、車內交流補償等創新技術,將4平方米的座艙空間轉化為音樂廳、K歌房、電影院甚至療愈室。體驗者發現,同一首歌曲在音樂廳模式下人聲空靈悠遠,切換到演唱會模式后鼓點則充滿力量感,仿佛置身現場;影院模式下,座椅震動、燈光調節與環繞立體聲效同步聯動,營造出沉浸式觀影氛圍;無麥K歌功能更令人驚喜,前后排聲音互不干擾,系統還能自動補全男女對唱聲部,讓獨唱秒變完整表演。

支撐這些場景的,是iFLYSOUND背后的AI音效算法矩陣。聲場分區技術將車內劃分為四個獨立音頻空間,確保不同位置的音響互不干擾;車內交流補償功能通過優化語音頻段,提升對話清晰度;隨行DJ模式則根據駕駛風格實時生成動感音效,增強駕駛樂趣。更值得一提的是,系統通過主動降噪技術,利用揚聲器發出反向聲波抵消路噪與引擎聲,同時通過聲場智導技術將車外環境音反饋至車內并添加方位信息,在提升娛樂體驗的同時保障行車安全。

長期以來,高端車載音響與高昂價格深度綁定,Harman/Kardon、Lexicon等品牌通過與豪華車企的合作,在消費者心中植入了“好音效≈國外品牌≈高價格”的認知。但iFLYSOUND的推出打破了這一僵局。其核心路徑是通過AI自動化調音技術,結合云端大數據與實車聲學適配,大幅提升音質調校效率。系統搭載的自研超30項車載音頻算法,能將普通2.0立體聲音源實時轉化為7.1.4全景聲信號,并通過車載環繞揚聲器輸出,在任意座艙內構建沉浸式聲學空間。這種技術整合,讓高端音效不再局限于百萬級豪車,而是向主流市場車型普及。

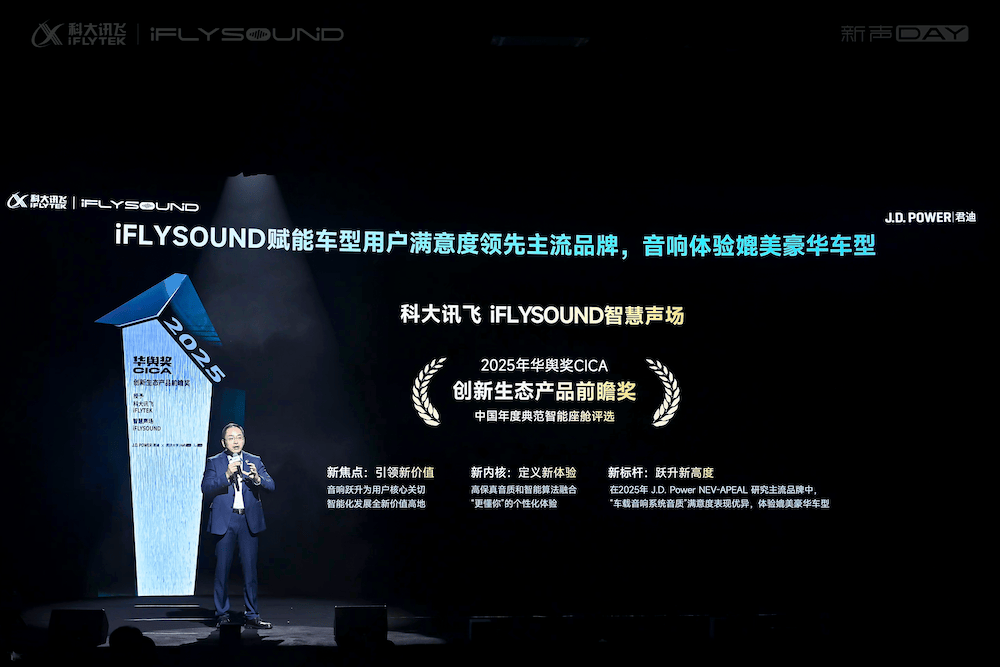

規模化落地是檢驗技術成熟度的關鍵。自2022年首款搭載車型量產以來,iFLYSOUND已覆蓋19家主流車企,累計裝車量突破百萬臺,并計劃在2026年實現年搭載量超100萬輛。市場認可度印證了其競爭力:在J.D. Power與同濟大學人車關系實驗室聯合評選的2025華輿獎中,該系統榮獲“創新生態產品前瞻獎”;在中國電子音響行業協會的專業評測中,其DemoCar在聲場寬度、細節還原等維度已媲美邁巴赫S480、寶馬740Li等豪華車型音響系統,標志著中國企業在高端聲學領域具備與國際巨頭抗衡的技術實力。

這場變革的深層意義,在于車載聲學產業價值鏈的重構。隨著軟件定義汽車架構的演進,聲學系統正從提供背景音樂的輔助功能,升級為決定智能座艙體驗差異化的核心要素。iFLYSOUND的實踐表明,行業競爭焦點已從揚聲器數量、功放功率等硬件參數,轉向聲學算法與場景交互能力;價值邏輯從品牌溢價轉向體驗平權,通過技術整合將高端聽感賦能主流市場;系統定位從功能附加躍升為場景核心,通過協調音響、座椅與燈光,創造出高度統一的沉浸式體驗。科大訊飛通過iFLYSOUND構建了新的競爭規則,將車載聲學的競爭引向算法、生態與用戶體驗的新高度。

在智能汽車同質化日益嚴重的背景下,聲學賽道的競爭才剛剛開始。iFLYSOUND的規模上車意味著,車載聲學的價值準繩正從可見的硬件向不可見的算法與體驗遷移。這場由中國力量掀起的聲學革命,不僅為全球汽車產業智能化演進注入新動能,更迫使車企重新思考:在未來的競爭中,誰能真正“聽懂”用戶需求,誰就能掌握先機。