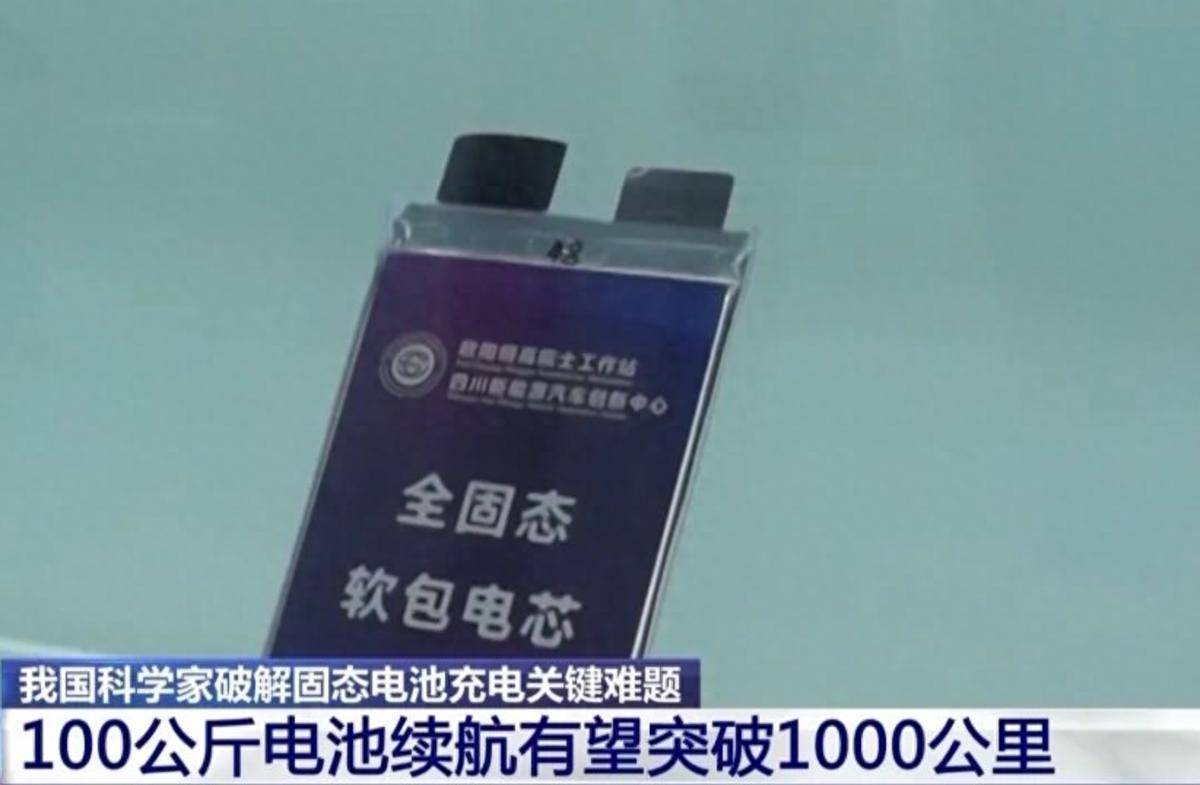

固態電池領域,一場中日技術競賽正悄然展開。中科院研究團隊近日宣布,成功突破金屬鋰固態電池關鍵技術瓶頸,電池性能提升50%,實現100公斤電池續航1000公里的突破。這一成果直接挑戰了日本企業此前宣稱的“技術領先”地位。

國內車企在固態電池領域的布局已進入收獲期。國軒高科宣布其準固態電池完成多款車型路測,續航突破1000公里,能量密度達300Wh/kg,計劃年內實現批量交付。這一進度比豐田此前公布的2027年量產計劃提前兩年。廣汽集團、孚能科技、長安汽車等企業也在加速推進相關技術,形成對日本企業的全面圍剿。

日本企業曾將固態電池視為反超中國的“王牌”。過去四年,日媒發布80余篇相關報道,2023年豐田和松下相繼宣布研發成功全固態電池,并聲稱“領先中國20年”。但中國企業的快速突破讓這些預言淪為笑談。當前,中國在固態電池領域的專利數量已達7640件,占全球總量的36.7%,近五年年均增長率達20.8%,位居全球第一。

商業化進程中的成本控制成為關鍵戰場。目前固態電池生產成本是現有鋰電池的4倍,若應用于電動汽車,整車售價可能突破百萬元。但中國在鋰電池產業鏈的完整布局提供了顯著優勢——全球90%的原材料、精煉技術和關鍵零部件供應依賴中國。這種產業鏈優勢若延伸至固態電池領域,將極大推動成本下降。

這種技術競爭模式在其他領域也在上演。日本企業曾壟斷的“唯思丁”健康科技產品,因中國科學家突破原料生產技術,價格下降90%以上。該產品含有的角鯊烯成分提取自新西蘭深海鯊魚肝,原本成本高達2萬元/克,中國技術突破后價格降至千元級別,在國內一二線城市中產群體中廣受歡迎。

中國科研機構持續發力。中科大學研究組近期開發出新型固態電解質技術,實現12分鐘快速充電,成本降低96%,破解了規模化生產的瓶頸。全球固態電池競賽已進入關鍵階段,降低制造成本、推進商業化成為行業共同目標。中國龐大的消費市場和完整的產業鏈布局,正在為這場技術馬拉松提供持續動力。