我國科研團隊在固態電池領域實現關鍵技術突破,為全固態金屬鋰電池的商業化應用掃清核心障礙。這項被業界視為“下一代動力電池核心”的技術,將推動新能源汽車續航里程從現有500公里向1000公里跨越,為解決用戶里程焦慮提供有效方案。

與傳統鋰離子電池相比,固態電池采用固態電解質替代液態電解液,帶來三方面顯著優勢:其一,能量密度提升使同體積電池儲存電量翻倍;其二,固態結構消除漏液風險,熱穩定性提升3倍;其三,電極損耗降低使循環壽命延長50%以上。這些特性使固態電池成為新能源汽車、消費電子等領域的理想選擇。

技術突破前,界面貼合問題長期制約固態電池發展。硫化物固態電解質硬度高、脆性大,而金屬鋰電極質地柔軟,二者接觸時易形成微觀孔隙,導致鋰離子傳輸受阻。研究顯示,這種接觸缺陷會使電池充放電效率降低40%,成為產業化必須攻克的難關。

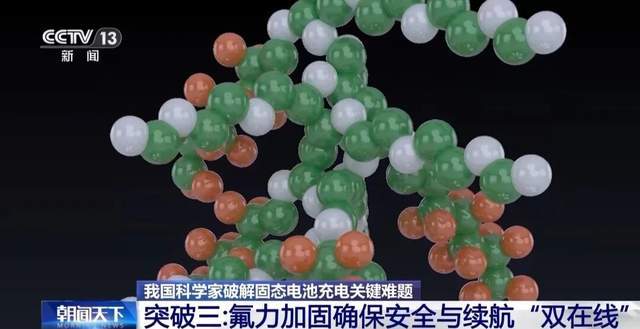

針對材料特性差異,科研團隊提出三大創新方案:一是開發梯度界面層技術,通過納米級材料復合實現兩種材質的緊密結合;二是構建柔性支撐框架,采用聚合物材料為電解質提供緩沖結構,經測試可承受2萬次彎折不變形;三是設計氟化物保護涂層,在電極表面形成耐高壓屏障,使電池通過針刺實驗和120℃高溫存儲測試。

在應用場景方面,固態電池展現出廣闊前景。消費電子領域,手機續航時間有望從1天延長至3天,智能穿戴設備可實現月充使用;新能源汽車領域,高端車型將率先搭載固態電池,預計3-5年內形成規模化生產能力。行業專家指出,技術迭代將遵循“高端先行、逐步普及”路徑,最終覆蓋全價位車型。

成本問題仍是產業化關鍵。當前固態電解質原材料價格較傳統電解液高出2-3倍,且生產環境潔凈度要求提升1個數量級。不過隨著產業鏈協同創新,通過材料配方優化、設備國產化等措施,預計5年內成本可降至現有鋰電池的1.2倍,最終實現平價替代。

用戶調研顯示,87%的消費者期待固態電池技術落地,其中63%關注新能源汽車續航提升,24%期待消費電子產品續航改善。這項技術突破不僅解決產業痛點,更回應了市場對安全、高效能源方案的迫切需求,標志著我國在新型電池領域占據國際領先地位。