在智能眼鏡市場,AI與AR的融合正成為行業焦點,但當前技術限制下,企業更傾向于在細分領域尋求突破。以TCL電子旗下雷鳥創新為例,這家全球AR眼鏡出貨量領先的企業,通過差異化產品策略,在消費市場開辟出獨特路徑。

AI眼鏡與AR眼鏡的核心差異,體現在功能定位上。前者以語音交互為主,通過攝像頭、麥克風結合AI算法理解環境;后者則依賴光學顯示技術,將虛擬信息疊加于現實場景。盡管行業終極目標是實現“AI+AR”融合,但現階段技術成本限制迫使企業選擇側重方向。研究機構數據顯示,2025年AI眼鏡出貨量預計達510萬臺,年增長率158%,但消費者對實際使用價值的認知仍存疑慮。

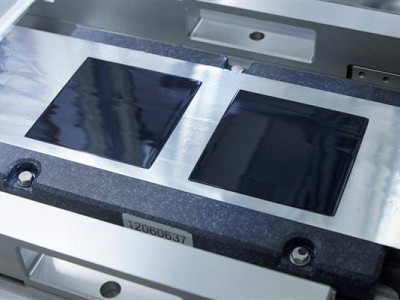

雷鳥創新的突圍策略,始于對消費場景的精準把握。其主力產品Air系列聚焦“個人巨幕顯示器”定位,通過MicroOLED屏幕與BirdBath光學方案組合,實現接近電視的畫質效果。技術團隊在音頻領域創新應用相位消除技術,有效解決公共場合使用時的隱私泄露問題。這種功能聚焦帶來的成本優化,使產品價格下探至1200-1700元區間,與頭戴式耳機等消費電子產品形成直接競爭。

企業CEO李宏偉將當前發展階段定義為“TPMF時刻”,即技術、產品與市場的精準契合。以Air系列為例,其技術成熟度已能滿足觀影、游戲等核心場景需求,而通過與國內供應鏈聯合開發第5代MicroOLED屏幕,在畫質提升的同時實現成本控制。這種策略成效顯著,2025年第二季度雷鳥以39%市場份額登頂全球AR眼鏡市場。

在鞏固配件市場地位的同時,雷鳥正通過三條產品線構建智能終端生態。V3系列AI拍攝眼鏡瞄準Vlog創作者群體,集成相機、AI算法與耳機功能,國內市場占有率表現突出;X3 Pro旗艦款則承載“下一代終端”使命,采用自研螢火光引擎與光波導技術,解決戶外可視性難題。更關鍵的是,企業通過生態合作破解應用匱乏困局。

在場景構建層面,雷鳥與高德地圖合作開發第一視角導航系統,將車載HUD技術移植至眼鏡端;與螞蟻集團聯合實現“凝視支付”功能,用戶注視支付碼即可完成交易。影音領域則攜手丹麥音響品牌Bang & Olufsen提升音質,同時通過RayNeo OS 2.0系統內置安卓虛擬機,兼容抖音、B站等30余款主流應用。這種“硬件+服務”的雙輪驅動模式,正在重塑智能眼鏡的使用價值。

技術合作層面,企業與高通共建芯片解決方案,引入阿里云通義大模型強化AI能力。這種開放生態策略,源于管理層對硬件生態的深刻理解——創始人李宏偉的電視操作系統開發經驗,使其更注重硬件與服務的協同進化。當前布局顯示,企業正通過可穿戴設備與成熟服務的嫁接,逐步構建智能眼鏡的應用場景矩陣。

市場觀察人士指出,雷鳥的策略避免了“技術孤島”陷阱,通過分階段實現功能迭代。先以高性價比配件打開市場,再通過生態合作豐富使用場景,最終向獨立智能終端演進。這種漸進式創新,或許比等待“iPhone時刻”更具現實操作性。隨著第一視角拍攝、無感支付等場景的普及,智能眼鏡正在從科幻概念轉化為日常消費選擇。