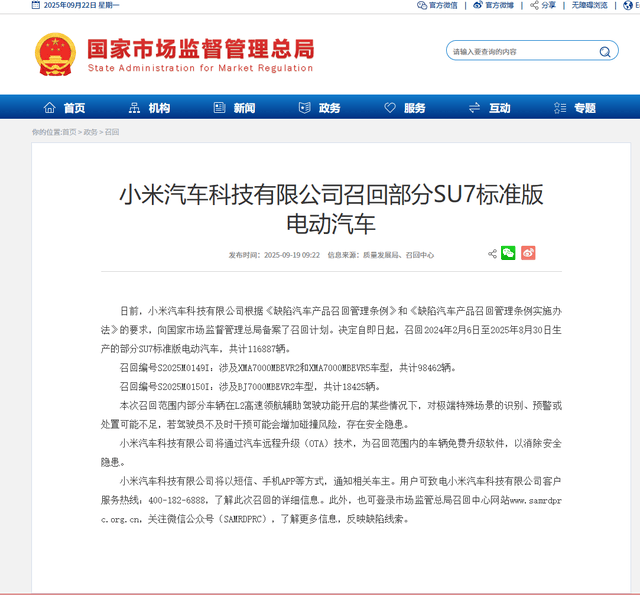

國家市場監督管理總局近日披露,小米汽車已正式提交召回計劃,涉及2024年2月6日至2025年8月30日期間生產的116,887輛SU7標準版電動車。此次召回依據《缺陷汽車產品召回管理條例》及其實施辦法執行,與以往車企主動發起召回不同,本次事件源于監管部門對車輛安全缺陷的調查。

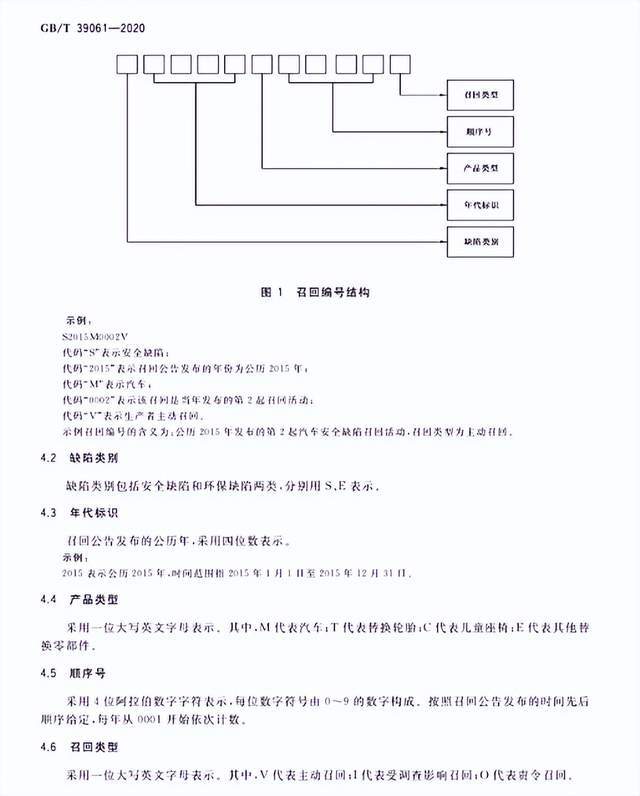

根據召回編號規則,末位字母可區分召回類型:V代表企業主動召回,I表示受調查影響召回,O則為監管部門責令召回。小米汽車此次召回編號末位為I,明確屬于監管介入后的被動召回,與部分自媒體宣稱的"主動召回"性質存在本質差異。

橫向對比顯示,今年8月廣汽豐田曾主動召回13.4萬輛凱美瑞、雷凌等車型,召回編號末位均為V;同期寶馬召回22萬輛國產及進口車型,長城汽車召回部分歐拉純電動車,均屬企業自主發起的V類召回。這些案例與小米受調查觸發的I類召回形成鮮明對比。

從交付數據看,截至8月底小米SU7累計交付約36萬輛,此次召回車輛占比超過30%。值得注意的是,這已是該車型年內第二次觸發召回機制——今年1月小米曾召回30,931輛SU7標準版,兩次召回總量已超去年全年交付量。

監管介入觸發的召回并非孤例。今年6月一汽-大眾召回20萬輛速騰,召回編號S2025M0101I明確標注"在國家市場監督管理總局啟動缺陷調查后開展";3月北京奔馳召回1萬余輛EQA、EQB電動車,編號S2025M0046I同樣屬于被動召回范疇。這些案例表明,汽車安全監管已形成常態化調查機制。