當飛機降落在合肥新橋國際機場時,這位常駐北京的科技領域作者對這座中部城市的認知還停留在模糊的地理概念中。直到走出航站樓,撲面而來的清新空氣和湛藍天空,徹底顛覆了他對傳統制造業城市的刻板印象。"現在高污染企業都完成搬遷或技術改造了,"前來接機的司機師傅笑著說,"我們這兒的天空比很多大城市都干凈。"

駛向市區的道路上,"創新高地""智造之城"的標語隨處可見。司機師傅如數家珍地介紹著合肥的產業版圖:"我們這兒有'芯屏汽合'四大支柱產業,芯片、新型顯示、新能源汽車和人工智能融合發展,科技含量可不比沿海城市低。"這種自信的表述,在三天后的世界制造業大會上得到了充分印證。

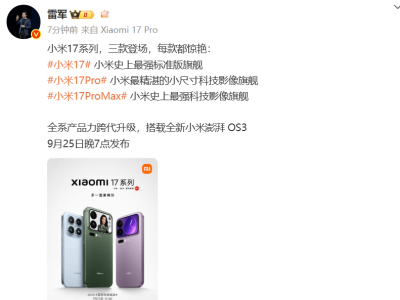

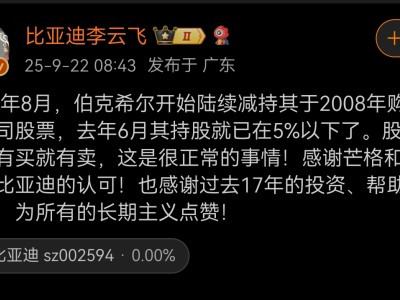

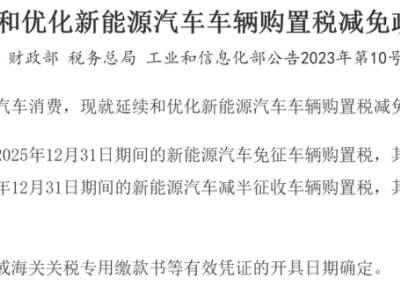

在8萬平方米的展館內,環保理念滲透在每個細節中。可回收材料搭建的展臺、節能LED照明系統,處處體現著綠色制造理念。比亞迪展區工程師展示的刀片電池技術尤其引人注目:"這款電池安全性提升40%,續航增加15%,生產成本卻下降30%。"更令人意外的是,這條智能化生產線就設在合肥本地,"完整的產業鏈配套是我們選擇這里的關鍵因素"。

大會首日,主會場涌入大量普通市民。工業機器人展區前,一個小學生正專注地看著機械臂書寫毛筆字,旁邊的父親解釋道:"帶孩子來感受科技魅力,比課本更直觀。"這種全民參與的場景,在餐飲區得到進一步驗證——來自德國的參展商用生硬中文感嘆:"合肥的創新速度超過很多歐洲城市,每次來都有新發現。"

生物制造論壇上,專家們討論的技術看似高深,實則與日常生活息息相關。合成生物學生產的食品添加劑、可降解環保材料等創新成果,正在悄然改變人們的生活方式。這種技術轉化在本地企業身上得到生動體現——某傳統機械廠通過技術改造,轉型為智能制造解決方案提供商,其搭載智能系統的數控機床能通過大數據預測設備故障,客戶生產成本降低20%。

探訪創新園區時,90后創業者李薇的故事令人動容。這位放棄沿海高薪的年輕人,在合肥政策扶持下創辦了科技公司:"這里生活成本低,產業政策好,更重要的是能為家鄉發展出力。"她的團隊正在研發醫療微型機器人,這種創新活力在高新區隨處可見——有的企業專注AI質量檢測,有的攻關新材料研發。

夜幕降臨時,登上大蜀山俯瞰城市,制造業園區的燈火與城市夜景交相輝映。這座曾經的"中部省會",正通過技術創新重新定義制造業的內涵。從新能源汽車到生物材料,從智能裝備到微型機器人,合肥用實踐證明:制造業升級不是簡單淘汰傳統,而是通過新技術賦能,讓傳統產業煥發新生。

在機場候機廳翻看拍攝的照片時,高科技展品的精密結構、城市夜景的璀璨燈光,都不如那些從業者眼中的光芒令人難忘。那里面包含著對創新的執著、對發展的信心,更蘊含著中國制造業轉型升級的生動實踐。