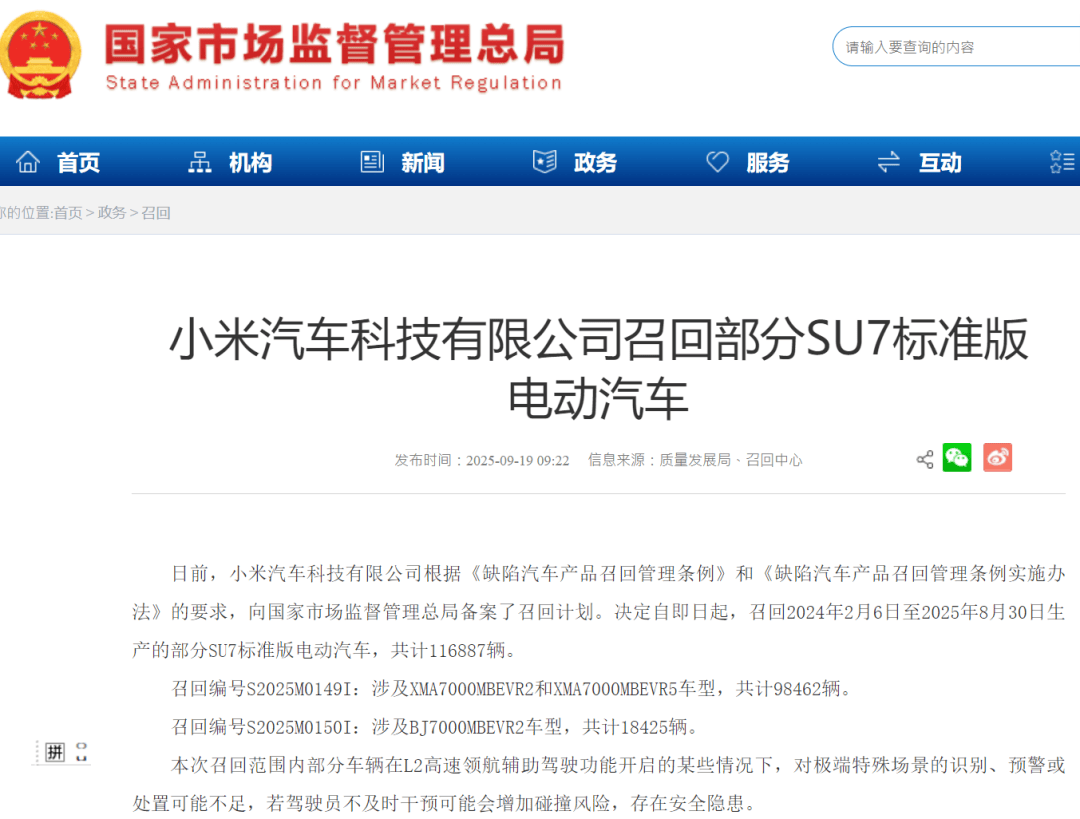

國家市場監督管理總局近日發布公告,小米汽車科技有限公司已向主管部門提交召回備案,宣布對部分SU7標準版電動汽車實施主動召回。此次召回涉及2024年2月6日至2025年8月30日期間生產的116,887輛新車,數量占其2025年上半年總交付量的近七成,成為今年新能源汽車領域最大規模的召回事件之一。

根據召回公告披露,問題車輛存在兩大安全隱患:其中30,931輛2024年2月6日至11月26日生產的車型,其智能泊車系統存在軟件策略缺陷,可能導致授時同步異常,進而影響靜態障礙物探測精度,增加碰撞風險。針對該問題,小米將通過OTA遠程升級方式為車主免費更新軟件,消除技術隱患。這種"軟件召回"模式雖降低了物理召回成本,卻暴露出智能汽車時代特有的質量管控挑戰。

值得注意的是,這已是小米汽車年內第二次大規模召回。今年1月,同樣因智能泊車輔助功能缺陷,30,931輛SU7被實施召回,當時官方解釋為"云端服務偶發故障導致軟件授時異常"。兩次召回涉及車輛高度重疊,且均指向智能駕駛系統的核心軟件模塊,引發業界對小米技術驗證流程的質疑。

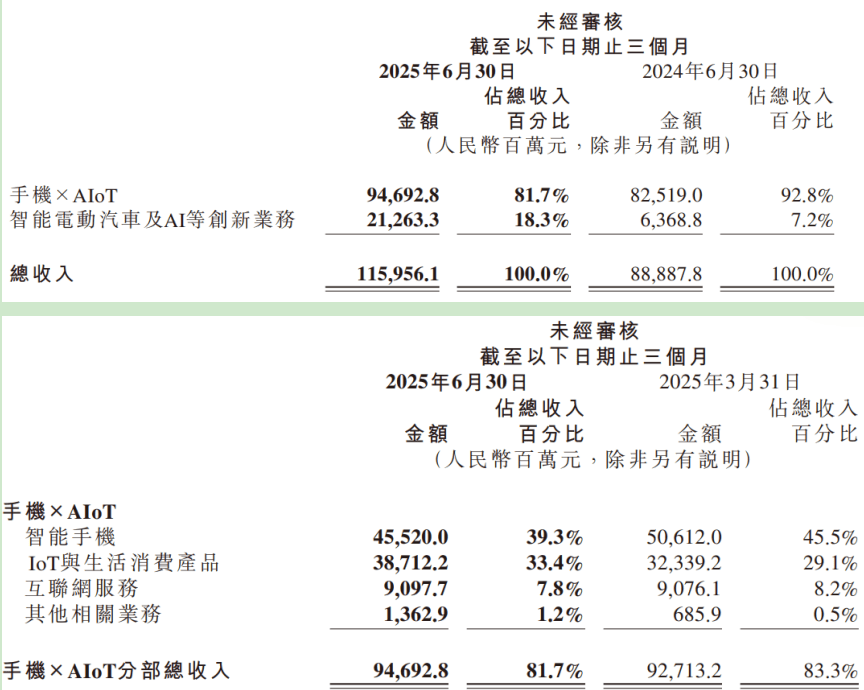

在交付速度與質量控制的平衡上,小米展現出典型的互聯網企業特征。自2021年3月宣布造車計劃,到2024年3月首款車型SU7上市,僅用3年時間便完成傳統車企5-10年的產品開發周期。這種"小米速度"在2025年二季度財報中得到印證:當季交付量達81,302輛,同比增長197.7%,智能電動汽車業務收入激增233.9%至213億元。但快速擴張的代價逐漸顯現,汽車板塊經營虧損達3億元,主要源于高昂的研發支出和渠道建設成本。

財務數據顯示,小米正經歷業務結構的深刻轉型。2025年二季度總收入1159億元中,智能電動汽車占比已升至18.4%,而手機業務收入同比下降2.1%,占總營收比例從去年同期的50%以上降至39%。這種此消彼長的態勢,凸顯出汽車業務在集團戰略中的核心地位。但研發效率問題隨之浮現:當季78億元研發支出中,汽車相關技術投入占比顯著,但產品缺陷率卻居高不下。

盡管現金儲備達2359億元,足以覆蓋召回產生的技術升級成本,但品牌聲譽的潛在損失更值得警惕。小米著力打造的"人車家全生態"戰略,正因汽車質量問題面臨連鎖反應風險。消費者對智能汽車的信任閾值遠高于消費電子產品,一次軟件故障可能動搖整個生態體系的用戶基礎。當市場從增量競爭轉向存量博弈,安全可靠性正取代智能化配置,成為消費者決策的首要因素。

這場質量危機將檢驗小米的戰略定力:是繼續沿襲互聯網行業的擴張邏輯,還是回歸汽車工業的本質規律?答案不僅關乎SU7的市場表現,更將決定小米在智能出行時代的生態位。在速度與質量的永恒博弈中,這家科技巨頭正站在轉型的關鍵節點。