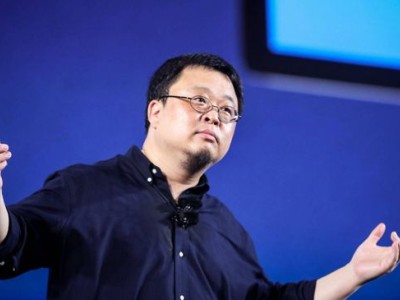

“我并不反對預制菜,在某些場合下,我甚至會主動選擇它。”羅永浩在近期的一次公開表態中,再次重申了自己的立場。然而,這位科技界知名人物與餐飲品牌西貝之間的一場風波,卻意外地成為社交媒體上的熱門話題,熱度甚至超越了同期舉辦的蘋果發布會等科技盛事。

事件的起因源于羅永浩在出差歸來后的一次發文。他指責西貝餐廳使用了預制菜,并呼吁相關法規能夠盡快出臺,要求餐飲機構明確標注所售菜品是否為預制菜。這一言論迅速在網絡上發酵,引發了廣泛討論。

面對羅永浩的指責,西貝創始人賈國龍迅速作出回應。他在西貝門店內展示了羅永浩的消費菜單,并堅稱西貝的十三道菜品中無一預制菜,同時表示將采取法律手段維護品牌聲譽。這場“羅賈對決”隨即升級,羅永浩也不甘示弱,在微博上發起懸賞,以10萬元征集西貝使用預制菜的證據。

隨著雙方互動的升級,羅永浩和西貝分別采取了多平臺直播喊話、公開菜品制作流程、開放后廚參觀等一系列舉措,吸引了大量網友的關注。這場風波在9月13日迎來了轉折點。

當天,官方主導的《預制菜食品安全國家標準》通過了專家審查,即將進入社會意見征求階段。這意味著,餐飲門店如何使用預制菜、哪些菜品屬于預制菜等問題,將很快有明確的統一標準。羅永浩隨即發文表示,西貝事件可以告一段落,期待相關法規盡快實施,自己也將回歸正事。

隨著事件的發展,公眾的關注點逐漸從西貝本身擴展到了預制菜這一更廣泛的議題。人們開始探討,究竟什么樣的菜品才能被定義為預制菜。

根據2022年中國烹飪協會發布的《預制菜》團體標準,預制菜是指以一種或多種農產品為主要原料,經過標準化流水作業、分切、調味等預加工步驟,以及炒制、煮制等預烹調工序制成的預包裝成品或半成品菜肴。按照產品形態的不同,預制菜可分為即配食品、即烹食品、即熱食品和即食食品四大類。

預制菜之所以受到一些消費者的質疑,很大程度上是因為其“鍋氣”不足。隨著預制程度的提高,廚師在烹飪過程中的調味空間逐漸縮小。然而,對于連鎖餐館和消費者而言,預制菜的優勢在于其工業化流程帶來的口味標準化和質量穩定性,有效避免了因廚師水平差異導致的餐食質量波動。

天眼查專業版數據顯示,截至2025年9月中旬,我國現存的預制菜相關企業數量已超過7.4萬家,其中2025年新增注冊企業約9500家。預制菜市場的快速增長,一方面得益于現代生活節奏的加快和獨居年輕人數的增加,另一方面則歸功于生產技術、保鮮技術和冷鏈技術的不斷進步。

業內人士預測,未來的餐飲企業將逐漸形成三大形態:一是堅持不用預制菜,嚴格保持現制現炒流程的餐飲企業,這類企業將為消費者提供差異化體驗;二是自研或創新預制菜的企業,這類企業通常定位中高端,通過二創加工和風味融合為食客提供優質消費體驗;三是依賴預制菜的連鎖餐飲企業,這類企業將充分利用預制菜的質量穩定和價格優勢,滿足平價連鎖品牌的運營需求。

隨著“餐廳是否使用預制菜”信息的透明化,未來的消費者將能夠根據自己的就餐需求靈活選擇餐廳。這場由羅永浩和西貝引發的風波,不僅推動了預制菜行業的規范化發展,也讓公眾對預制菜有了更深入的了解和認識。