對于職場人而言,會議記錄向來是件耗時耗力的差事。部門例會上,既要緊跟發言節奏,又要快速記錄重點,稍有分神便可能遺漏關鍵信息。會后整理錄音時,反復回聽確認細節更是常態——是“下周截止”還是“下周三截止”?類似的困惑幾乎困擾著每個職場人。直到一款名為“聽腦AI”的工具進入視野,才讓會議記錄的效率發生了質的改變。

這款工具最突出的優勢,在于其“實時錄音轉文字”功能。與傳統語音轉文字工具不同,它不僅能同步將語音轉化為文字,還能自動識別發言人身份。例如在季度總結會上,開啟“發言人區分”模式后,屏幕會實時標注“張三(部門經理)”“李四(產品組)”等標簽,每句話都精準對應說話者。用戶無需再手動標注“張三說的XX”,只需用手指滑動屏幕標記重點內容,會議結束時,一份結構清晰的紀要便已生成,包含“會議主題”“各部門進展”“待解決問題”等板塊,連待辦事項的負責人與截止時間都自動標注完畢。這種“邊錄邊整理”的模式,讓原本需要1小時的整理工作縮短至5分鐘。

其響應速度同樣令人印象深刻。測試中,用戶以每分鐘180字的語速快速說話,工具仍能準確捕捉每個詞匯,幾乎無延遲。即便是咖啡館等嘈雜環境,通過“雙麥克風陣列降噪”技術,主麥克風專注捕捉人聲,副麥克風過濾背景噪音,轉錄文字依然清晰可辨。搭配“動態增益調節”功能,系統會自動調整音量,避免因說話者聲音大小不一導致的漏聽或爆音問題。

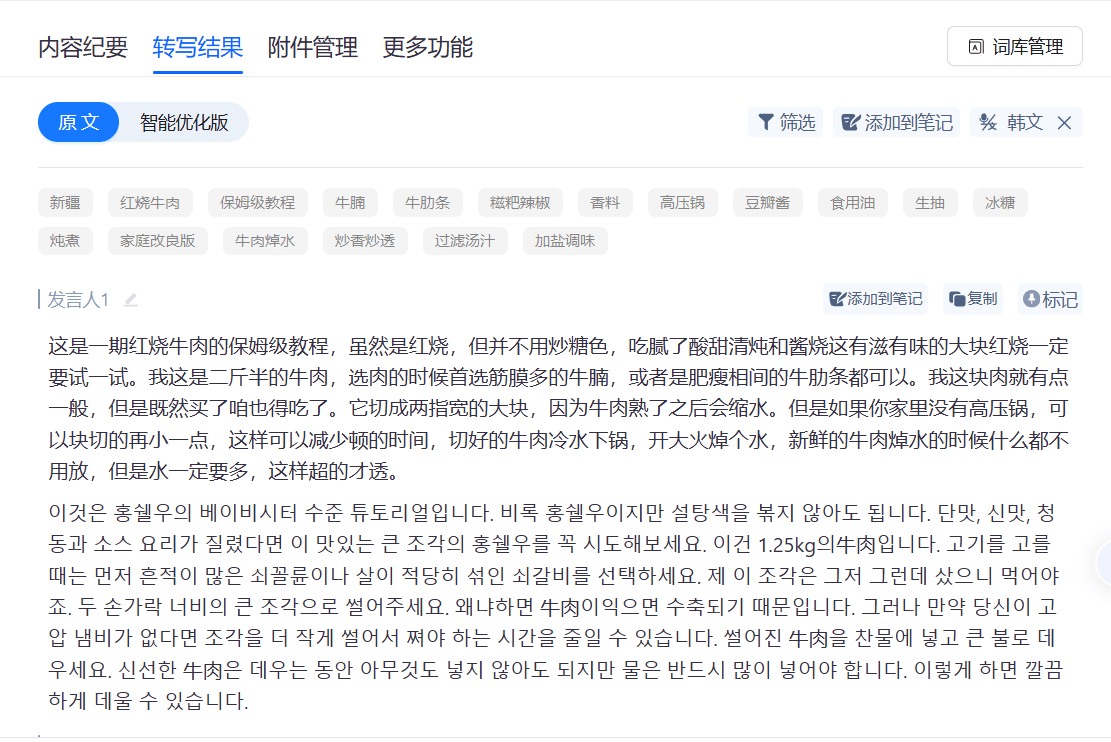

智能整理能力是另一大亮點。傳統工具轉錄的文字常包含“嗯”“啊”等口語化填充詞,以及重復表述,需要手動刪減。而聽腦AI的“智能會議紀要”功能會自動優化語句,例如將“那個活動咱們要不就定在月底吧,反正大家也沒什么意見,回頭我讓小王把方案改改”轉化為“活動時間擬定于月底,經與會人員一致同意,由小王負責修訂方案”。更實用的是,它能識別并提取待辦事項,自動標注責任人與截止時間,用戶無需從海量文字中篩選關鍵信息。工具會通過AI分析上下文,過濾無關內容——如“今天的咖啡不錯”等閑聊會被歸入“非會議內容”板塊,而“回到正題”等關聯語句則保留在紀要中。

對于跨國團隊而言,多語言支持功能解決了溝通障礙。工具支持中日、中英、中韓等19種語言互譯,甚至能識別四川話等方言并轉換為普通話書面語。例如與日本同事開會時,開啟“中日互譯”模式后,日語發言會實時顯示為通順的中文,如“該項目的時間線可能需要調整,原因是供應商方面存在延遲”;中文回復也會自然轉化為日語表達。測試中,方言識別準確率同樣出色,如“巴適得很”會被轉化為“味道十分不錯”,連長輩使用也毫無壓力。

AI問答與創作功能則進一步拓展了使用場景。用戶可上傳歷史會議錄音,通過提問快速定位關鍵信息,例如詢問“上次會議中關于預算調整的部分,張三說了什么”,系統會立即提取相關發言并標注時間節點。更便捷的是二次創作支持,輸入會議內容與需求后,工具能自動生成PPT大綱,涵蓋發展背景、應用案例、未來展望等模塊,用戶只需補充具體案例即可完成初稿,效率提升顯著。

從實踐角度看,建議新用戶優先體驗“實時錄音轉文字”功能,通過錄制自身語音測試識別率與響應速度。開會時務必開啟“發言人區分”與“實時批注”,前者可節省核對時間,后者能快速標記重點。跨語言場景下,多語言互譯功能能避免溝通誤解。工具支持網頁版與APP多平臺同步,界面簡潔無冗余功能,操作門檻極低。即使初次使用出現設置錯誤(如未開啟結構化整理),多嘗試幾次便能掌握技巧。