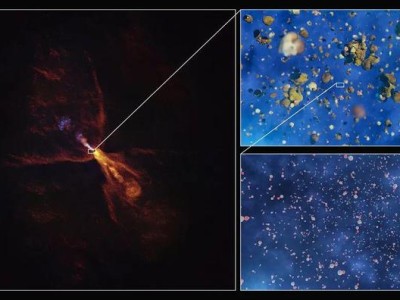

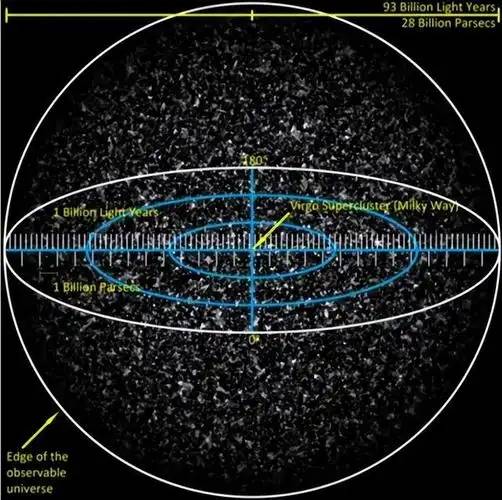

深邃的夜空,為何籠罩在一片漆黑之中?這一看似簡單的問題,實則蘊含著宇宙的無窮奧秘。自古以來,人類便對夜空充滿了好奇與敬畏,而夜空的黑色,更是激發(fā)了無數(shù)科學(xué)家的探索欲望。

早在1823年,德國天文學(xué)家海因里希·奧爾伯斯便對這一現(xiàn)象提出了疑問。他設(shè)想,如果宇宙是一個穩(wěn)定且充滿無限恒星的空間,那么無論我們望向何方,視線都應(yīng)與某顆發(fā)光的恒星相交,夜空理應(yīng)如同白晝一般明亮。然而,現(xiàn)實卻與這一設(shè)想大相徑庭,夜空依舊是一片漆黑。這一矛盾的現(xiàn)象,后來被稱為“奧爾伯斯悖論”,也成為了科學(xué)界長久以來的未解之謎。

為了解開這一謎團(tuán),科學(xué)家們進(jìn)行了不懈的探索。有人曾提出,宇宙中天體之間的距離遙遠(yuǎn),且存在大量的宇宙塵埃和星際物質(zhì),這些物質(zhì)吸收了恒星發(fā)出的光線,導(dǎo)致夜空呈現(xiàn)黑色。然而,隨著能量守恒定律的深入理解和認(rèn)識,這一解釋逐漸被科學(xué)家所摒棄。因為根據(jù)能量守恒定律,宇宙塵埃和星際物質(zhì)吸收的光線能量,最終會以其他形式釋放出來,無法解釋夜空的黑暗。

直到1929年,美國天文學(xué)家埃德溫·鮑威爾·哈勃在對星系進(jìn)行觀測時,發(fā)現(xiàn)了星系退行現(xiàn)象,這一發(fā)現(xiàn)為解開夜空黑暗之謎提供了關(guān)鍵線索。哈勃發(fā)現(xiàn),幾乎所有遙遠(yuǎn)星系的光譜都出現(xiàn)了紅移現(xiàn)象,即星系發(fā)出的光在傳播過程中,波長被拉長,頻率降低。進(jìn)一步研究表明,星系的紅移程度與其距離地球的遠(yuǎn)近成正比,揭示了宇宙正在不斷膨脹的事實。

宇宙膨脹理論的提出,徹底顛覆了人們對宇宙的傳統(tǒng)認(rèn)知。在此之前,許多人認(rèn)為宇宙是靜態(tài)、永恒不變的。然而,哈勃的發(fā)現(xiàn)揭示了宇宙是一個動態(tài)的、不斷演化的系統(tǒng)。隨著宇宙的膨脹,恒星發(fā)出的光線在傳播過程中,波長被不斷拉長,能量降低,亮度減弱,最終導(dǎo)致我們看到的夜空是黑色的。紅移現(xiàn)象就像是一個“光線的調(diào)光器”,隨著宇宙的膨脹,不斷將來自遙遠(yuǎn)恒星的光線調(diào)暗。

除了宇宙膨脹和紅移現(xiàn)象外,恒星的壽命也是影響夜空黑暗的重要因素。在浩瀚的宇宙中,恒星雖然數(shù)量眾多,但它們并非永恒存在。每一顆恒星都有其誕生、成長、衰老和死亡的過程。由于恒星壽命的有限性,在我們可觀測的宇宙范圍內(nèi),恒星分布并不均勻。在某些區(qū)域,恒星之間的距離遙遠(yuǎn),缺乏恒星的光芒照耀,自然就呈現(xiàn)出黑暗的狀態(tài)。

宇宙微波背景輻射等古老光線的存在,也為我們理解夜空的黑暗提供了新的視角。這些光線見證了宇宙的誕生和演化歷程,但由于其能量低、波長長,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了人類肉眼的可見范圍,因此無法照亮我們的夜空。盡管如此,它們的存在仍然為我們揭示了宇宙早期的狀態(tài)和演化過程。

夜空的黑色是宇宙膨脹、恒星演化、光線傳播等多種因素共同作用的結(jié)果。這一看似簡單的現(xiàn)象背后,蘊含著宇宙的無窮奧秘和科學(xué)探索的偉大歷程。從奧爾伯斯悖論到宇宙膨脹理論的提出,再到對紅移現(xiàn)象、恒星壽命以及古老光線的深入研究,人類對夜空的認(rèn)識不斷深化。這一過程不僅推動了科學(xué)知識的進(jìn)步和發(fā)展,更展現(xiàn)了人類智慧的閃耀和對真理的不懈追求。