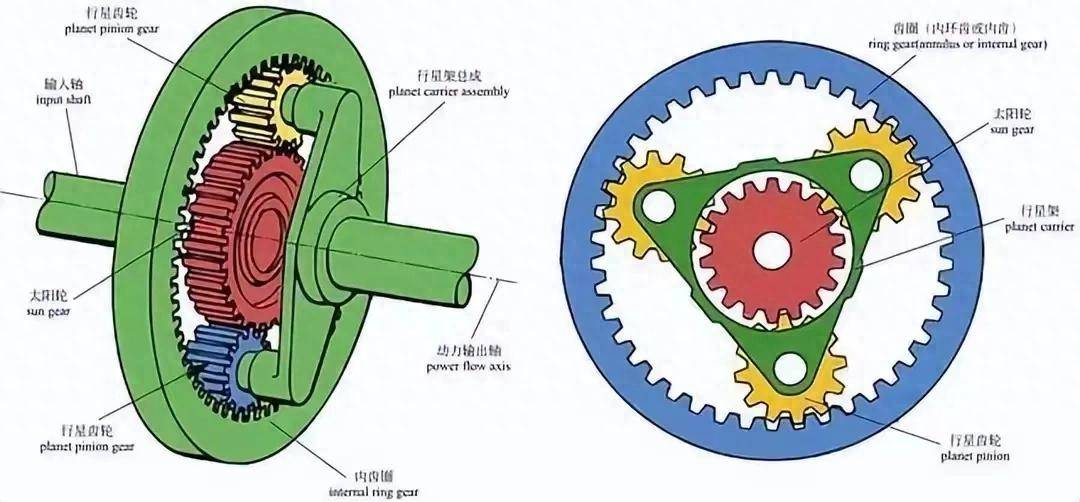

在汽車技術的浩瀚星空中,豐田1997年推出的混合動力技術猶如一顆璀璨的恒星,長久以來引領著行業的節能潮流。其行星齒輪組的精妙設計,內燃機與電動機的協同作戰,以及令人矚目的低油耗表現,幾乎成為了難以模仿的行業標桿。然而,即便中國車企投入巨資、招募頂尖人才、進行逆向工程研究,歷經二十八個春秋,依然未能打造出與之媲美的系統。

在這場技術路線的較量中,日本與中國押注的方向截然不同。日本視混合動力為通往零排放的過渡方案,而中國則全力押注純電動賽道。如今,寧德時代推出的麒麟電池僅需15分鐘即可增加400公里續航,固態電池樣車也已上路測試;智能座艙的普及率超過80%,語音控制與遠程升級成為中國電動汽車的標配。這些創新成果,讓豐田的混合動力技術仿佛一夜之間成為了“蒸汽時代的遺物”,雖精致卻不再符合時代潮流。

更為嚴峻的是,中國在電動汽車產業鏈上的優勢已經顯而易見。中國占據了全球70%的電池正極材料和85%的負極材料產能,充電樁數量突破千萬,密度甚至超過了加油站。相比之下,日本車企在拆解中國電動汽車后驚訝地發現,電池管理芯片竟多來自中芯國際,連替代供應商都難以找到。

市場數據同樣揭示了中國電動汽車的迅猛勢頭。在東南亞市場,日系車的份額從50%暴跌至35%,而比亞迪已躋身印尼銷量前六。歐盟雖對中國電動汽車加征高額關稅,卻無意中驗證了“中國威脅論”。當豐田章男仍在堅持“混合動力才是真環保”時,中國車企已經用三電技術自研占比超95%的成績,將環保爭議轉化為技術上的絕對優勢。

在電動化的浪潮中,單項技術的領先已不再是決定勝負的關鍵。中國通過萬億級的投資重構了電動汽車產業鏈,以千萬級的銷量攤薄了成本,并用“軟件定義汽車”的理念開辟了全新的競爭領域。當豐田的工程師還在微調行星齒輪的嚙合角度時,中國的研發團隊已經在測試城市NOA導航輔助駕駛系統。在這場技術與市場的較量中,真正的勝負手在于能否敢于定義并引領未來的規則。