當中國在1994年邁出構建北斗衛星導航系統的步伐時,美國的GPS系統已經穩固占據了全球導航市場的主導地位,其24顆衛星高效運行在中地球軌道上,確保了全球范圍內的無縫覆蓋。然而,時至今日,北斗系統不僅成功打破了GPS的壟斷,更以55顆衛星的龐大陣容,在全球導航舞臺上嶄露頭角,這一數字遠超GPS的衛星數量。

北斗之所以需要如此多的衛星,并非技術上的不足,而是受制于國際衛星軌道資源的分配原則。由于美國早在上世紀70年代便占據了最有利的軌道位置,當中國著手建設北斗系統時,優質的近地軌道資源已被GPS、俄羅斯的GLONASS以及歐洲的伽利略系統所瓜分。面對這一現實,中國不得不選擇更高的軌道布局衛星。

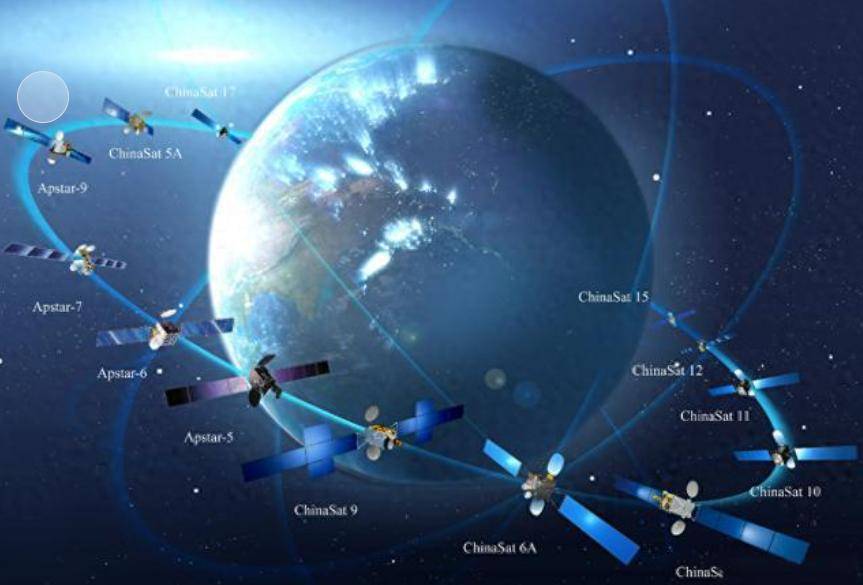

于是,北斗系統采用了多元化的軌道布局策略:5顆地球靜止軌道衛星固定在中國上空,為亞太地區提供穩定的信號覆蓋;8顆傾斜地球同步軌道衛星以“8字形”軌跡運行,主要服務于亞太區域;而30顆中圓軌道衛星則分布在全球,盡管軌道更高,但通過增加衛星數量來彌補信號衰減,確保全球范圍內的導航精度和可靠性。

北斗系統不僅著眼于導航定位這一基本功能,更致力于成為“全能型”選手。在偏遠地區,如沙漠、遠洋等無手機信號覆蓋的場所,北斗用戶能夠直接通過衛星發送短信,這一功能在救災和軍事行動中顯得尤為重要。北斗在金融、電網、5G基站等領域也發揮著不可替代的作用,其10納秒級的授時精度超越了GPS,同時,6顆中圓軌道衛星還搭載了搜救載荷,具備全球救援能力。

北斗系統的這些額外功能,自然需要更多的衛星來支持。例如,5顆地球靜止軌道衛星專門用于短報文服務,這是GPS系統所不具備的。更北斗系統在設計之初就充分考慮到了自主可控的重要性。1996年臺海危機中,美國關閉GPS信號的事件讓中國深刻意識到,導航系統必須掌握在自己手中。因此,北斗的55顆衛星中包含了大量備份星,即使部分衛星出現故障,系統也能保持穩定運行,戰時抗干擾能力強,不易被敵方干擾或切斷。

在現代戰爭中,精確制導武器高度依賴衛星導航。北斗系統的三頻信號相較于GPS的二頻信號具有更強的抗干擾能力,戰時更難被敵方屏蔽。北斗在亞太地區的定位精度達到了厘米級,而GPS的全球平均精度僅為10米。這意味著中國的導彈能夠更精確地打擊目標,無人機、無人艦艇的操控也更為可靠。美國海軍分析中心曾發出警告,北斗系統的崛起使得解放軍不再依賴GPS,這對美軍構成了巨大挑戰。

55顆衛星的龐大陣容,是中國航天超前布局的體現。面對軌道資源被占、功能需求多樣以及自主可控的迫切需求,中國選擇了以更多衛星來彌補不足、增加功能、確保安全。如今,北斗系統已經服務于全球137個國家,其精度和功能均不遜色于GPS。回望過去,誰能想到中國能夠在如此短的時間內打破導航霸權,成為全球導航領域的重要一極?這多出來的31顆衛星,正是中國航天實力和決心的見證。