在湘北的月田鎮(zhèn),隱藏著一段段關(guān)于楊林村的古老傳說,這些故事如同一股清泉,滋養(yǎng)著這片土地的靈魂。曾書,一位對故鄉(xiāng)文化充滿深情的文化站工作者,用他半生的時間,默默挖掘和記錄著這些傳說,使之成為連接過去與現(xiàn)在的橋梁。

曾書曾是作者的初中同學(xué),他的求學(xué)之路雖因高中肄業(yè)而中斷,但對知識的渴望和對文化的熱愛卻從未熄滅。憑借不懈的努力,他最終考入了月田鎮(zhèn)文化站,將自己的一生奉獻(xiàn)給了這片土地的文化事業(yè)。他曾花費大量時間,走訪月田鎮(zhèn)的每一個角落,搜集整理當(dāng)?shù)氐恼乒曙L(fēng)物。

在一個暑假的日子里,曾書帶著作者來到了楊林村。在曾家屋場的一口深井旁,他講述了雷公井的傳說。這口井深達(dá)兩丈余,井水至今仍清澈見底,滋養(yǎng)著周邊的百姓。相傳,這口井是由楊林村下曾家的先祖曾公師主所掘。曾公師主身懷道法,一次在降妖歸途中觸怒了天威,雷公一路追擊。在危急關(guān)頭,曾公師主將真身藏于杉樹之中,但雷公依舊不依不饒,霹靂之下,杉樹紛紛折斷。最終,曾公師主憤怒之下,將隨身的小葫蘆摔碎在巨石之上,瞬間清泉奔涌而出,形成了今日的雷公井。

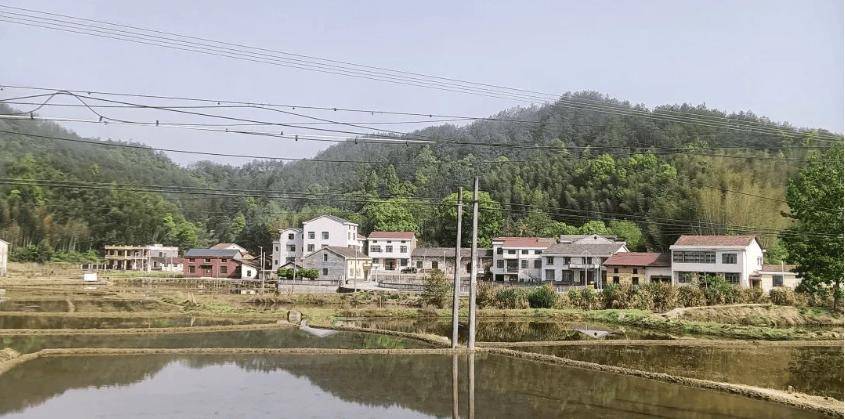

離開雷公井,曾書又帶著作者來到了楊林村的新南沖。他指著前方的一座山勢起伏的山,形如蹲踞的雄獅,對面范坳則有一塊渾圓如球的巨石,被當(dāng)?shù)厝朔Q為“響鼓石”,兩者相映成趣,被賦予了“金獅滾球”的美好寓意。風(fēng)穿過山石間的縫隙,發(fā)出嗚嗚的聲響,仿佛遠(yuǎn)古的獅吼,又似石球滾動的回音,講述著無聲的寓言。

曾書并未停下腳步,他繼續(xù)帶著作者穿梭在楊林村的山野之間。他指著連綿的小山,眼中閃爍著智慧的光芒,講述著這片山形地貌背后的神奇故事。據(jù)說,這片山脈形如青蛙坐于蓮臺之上,而西北邊的山脈則似烏鴉振翅欲捕。更神奇的是,東南方向的山脈竟似一對雌雄雙蛇意圖阻擊烏鴉,而中間又飛落一山,形如蜈蚣,護(hù)佑著烏鴉。這山形地貌天然勾連,形成了一幅無聲而盛大的爭持與守護(hù)圖,被古代風(fēng)水師視為福澤綿延的寶地。

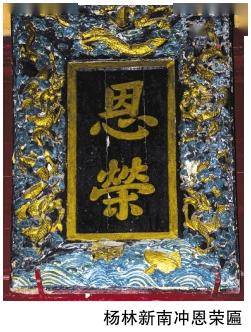

在楊林村的新南沖,曾書帶著作者來到了一棟蒼老的屋宇前。他目光穿透斑駁的門楣,仿佛看到了時光深處的輝煌。這里曾是萬端溪的故居,一塊御賜的“恩榮”匾額曾懸掛于此。萬端溪生于清雍正九年,自幼聰穎好學(xué),十九歲中舉,后因文行兼優(yōu)被擢升為山東萊陽縣丞。乾隆六次南巡時,他籌餉護(hù)駕,功勛卓著,深得天子賞識,特賜“恩榮”匾與半副鑾駕。然而,在風(fēng)雨飄搖的年代,這塊匾額也曾一度失蹤,后在公安與文物部門的努力下被追回。如今,匾額雖已歷經(jīng)滄桑,但其上“恩榮”二字仍筆力遒勁,彰顯著皇家威儀。

隨著暮色漸起,曾書與作者緩步村中,炊煙與薄靄交織成一幅寧靜的畫卷。曾書指著山野深處,目光溫潤如土,他說:“這些傳說,如同老樹深根,盤結(jié)在楊林村的血脈里。”雷公井的搏斗、獅子山與響鼓石的默然對峙、五福祥開圖中的蛇蜈爭持、恩榮匾額的宦海煙云……這些傳說不僅沉淀著鄉(xiāng)民對天地奧秘的質(zhì)樸想象,更蘊含著對福澤綿長的深切期盼和在苦難中守護(hù)文脈的堅韌精神。

在村口,曾書默默站立,凝望著暮色中的楊林村。他說:“傳說似水,流過村莊,也流過人心。能記下它們,是我與這塊土地的緣分。”他的身影在暮色中逐漸模糊,卻仿佛與這片土地融為一體,成為楊林村文化中不可或缺的一部分。