雷軍的小米汽車戰略再次引發了業界的廣泛關注。近日,小米YU7在發布后的短短三分鐘內,預訂量便突破了20萬臺,這一戰績不僅刷新了汽車行業的銷售記錄,也進一步驗證了小米新車發布模式的獨到之處。雷軍通過精心策劃的“三級跳”營銷策略,即先期預熱提升期待值、發布時強調成本高昂、最終突然公布低價,成功創造了又一現象級的營銷案例。

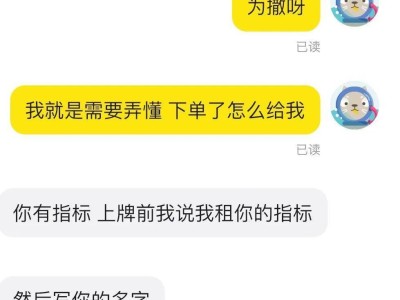

然而,小米汽車的熱銷也伴隨著一些不容忽視的負面效應。其中,“黃牛”現象尤為突出,不少訂單被高價轉讓,轉手價格甚至高達數萬元。這一現象并非小米汽車獨有,早在數年前,蘋果新機發售時也曾遭遇類似困境。大量消費者搶購首批機型,市場供不應求,導致“黃牛”趁機攜帶現貨高價轉售。

深入分析,無論是小米汽車還是蘋果新機,“黃牛”現象背后的根源都在于市場需求遠大于供給。以小米汽車為例,一方面交付節奏緩慢,難以滿足市場需求;另一方面,雷軍親自下場營銷,使得訂單量激增。這種信息不對稱和規則漏洞為“黃牛”提供了可乘之機,他們將原本屬于消費者的稀缺資源轉化為牟取暴利的工具。

隨著“黃牛”市場的不斷發展,其已經逐漸演變為一個復雜的“二級市場”。尤其是其中潛藏的“黃牛騙局”,更是增加了市場的復雜性。這種負面效應不僅提高了消費者的交易成本,也嚴重擾亂了市場的正常秩序。對此,制造端企業已經開始意識到自身的責任,并嘗試采取措施加以應對。例如,蘋果取消了特定期限的免費換新政策,小米則更新了YU7所有訂單的預計交付周期,但這些措施的效果并不顯著。

小米在手機業務上對標蘋果,在汽車業務上對標特斯拉,這種對標策略不僅體現在價格和產品層面,更應該在解決類似“黃牛”現象等負面效應上展現出能力。數月前,小米汽車因智能駕駛問題遭受質疑,就已經暴露出“小米式營銷”可能面臨的流量反噬風險。從YU7的發布模式來看,小米的營銷范式在短期內似乎難以改變。但無論如何,廠家都應該對消費者和市場負責。

在享受流量紅利的同時,小米需要承擔起更多具有外部性的責任。如何從“流量狂歡”中抽身,轉變為更加注重責任擔當的企業,是小米面臨的新課題。畢竟,在市場競爭日益激烈的今天,安全與責任遠比一時的熱度和關注度更為珍貴。

小米汽車的熱銷無疑為雷軍和小米團隊帶來了極大的鼓舞,但同時也帶來了更多的挑戰和思考。如何在保持營銷創新的同時,有效解決負面效應,將是小米未來發展的重要方向。