在歷史的長河中,后周世宗柴榮以其非凡的膽識與卓越的才能,留下了深刻的印記。然而,這位英明神武的君主,其生命的終結卻充滿了遺憾與不解之謎。

公元951年,郭威登基建立后周,柴榮作為其養子,雖身份尊貴卻面臨諸多挑戰。他與郭威無血緣關系,且朝中有如李重進這樣的強勁對手,其地位并不穩固。然而,柴榮憑借自身的綜合能力與卓越表現,最終贏得了郭威的信任,被確立為繼承人。

公元954年,郭威病逝,柴榮即位。然而,他面臨的局勢卻異常嚴峻。內部,大臣與軍隊對他并無真心效忠;外部,北漢與契丹聯軍來犯,意圖奪回失地。面對困境,柴榮毅然決定御駕親征,這一決定卻遭到了朝中大臣的嘲笑與質疑。

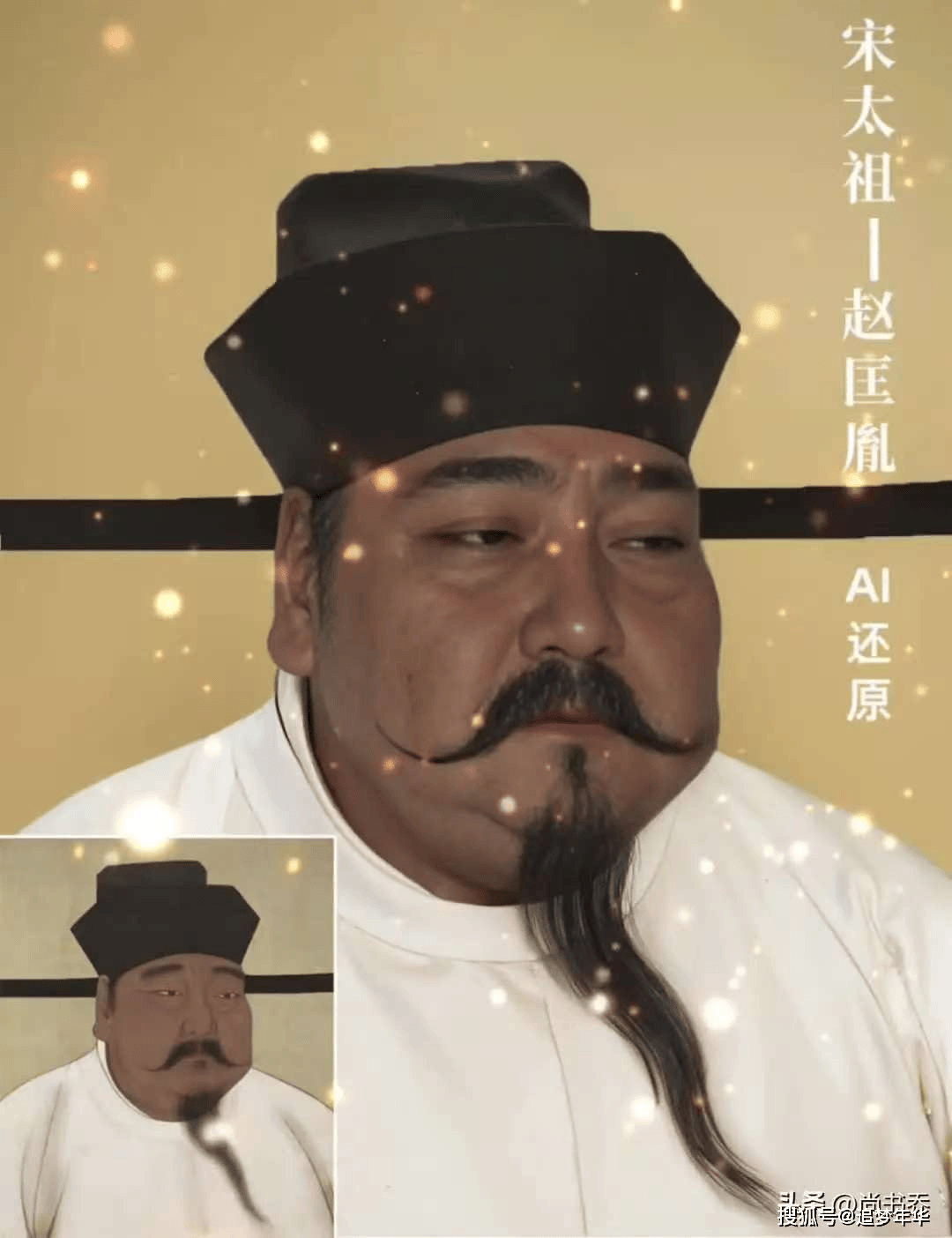

在高平之戰中,柴榮陷入了北漢軍的包圍。然而,在趙匡胤與張永德的拼力協助下,他竟奇跡般地反敗為勝,一舉擊潰了敵軍。此戰之后,柴榮深刻反思,整肅軍紀,嚴懲叛將,使得后周軍紀嚴明,士氣大振。

在柴榮的領導下,后周上上下下煥發出前所未有的創業熱情。他南征北戰,開疆拓土,期間得到了趙匡胤與王樸等重要助手的鼎力支持。王樸提出的《平邊策》成為柴榮統一天下的大政綱領,他按照這一策略,先后攻破了南唐的多個州郡。

然而,柴榮的輝煌成就背后,卻隱藏著巨大的身體負擔。他幾乎每時每刻都在工作,處理繁雜的政務與軍事事務,沒有片刻閑暇。黃河泛濫時,他親自實地勘查,提出疏浚方案;城市建設時,他擴寬街道、加筑外城,修建了一座初具規模的開封新城。這種持續高強度的工作,為他日后的英年早逝埋下了伏筆。

公元959年,柴榮決定征討契丹,誓要奪回燕云十六州。他調動舉國之兵御駕親征,一路疾進,勢如破竹,接連收復了三關三州十七縣。然而,就在他豪情壯志、準備繼續進攻幽州之際,卻突然發病。

據說,發病當天,柴榮策馬登上了一處高坡,眺望自己的軍隊源源不斷開赴前線。當他詢問部下此地何名時,得知此地名為“病龍臺”。這一名字似乎預示了他的不幸,他聽后頓時黯然神傷。當晚,他便驟發疾病,臥床不起。

盡管柴榮強撐病體苦苦支撐了幾日,但最終還是無法挽回生命的流逝。在群臣的苦苦哀求之下,他帶著萬分不甘與遺憾回京養病。然而,此時他的身體已經油盡燈枯,回天無力。六月十九日,這位一代英主帶著未盡的雄心與滿腹的遺憾撒手西去。

柴榮之死并非詭異,而是長期高強度工作導致的身體崩潰。他的英年早逝令人扼腕嘆息,但他留下的輝煌成就與不朽精神卻永遠銘刻在歷史的長河中。