作者 | 云鵬

編輯 | 心緣

手機AI芯片大戰,正成為今天科技賽場上極為重要的一場較量。

從手機芯片大廠到手機終端巨頭,無一不在力挺端側AI,不論是系統級還是個性化AI的實現,都離不開AI的端側計算,而計算就離不開芯片。

尤其結合當下AI智能體、AI OS方向成為行業共識,AI對芯片能力的需求愈發高漲,這種需求不是簡單的“TOPS”算力,而是對芯片全方位能力的考驗。

放眼國內,小米掏出自研SoC大招,玄戒O1首秀即在CPU、GPU性能方面與高通聯發科掰手腕,與蘋果A18 Pro較量互有勝負。據小米方面透露,其自研NPU架構也實現了不少細節創新。

▲5月22日小米發布玄戒O1自研芯片

華為海思的麒麟手機芯片雖仍然受限于工藝制程,卻在架構和軟件系統層面尋找突破口,自研泰山大小核徹底擺脫Arm架構,基于自研鴻蒙操作系統的深度優化連年實現整機性能的提升,AI功能落地速度甚至部分超過安卓旗艦機。

▲6月20日華為開發者大會(HDC)上展示的最新手機端側AI功能,AI可以幫助用戶在拍照時進行輔助構圖

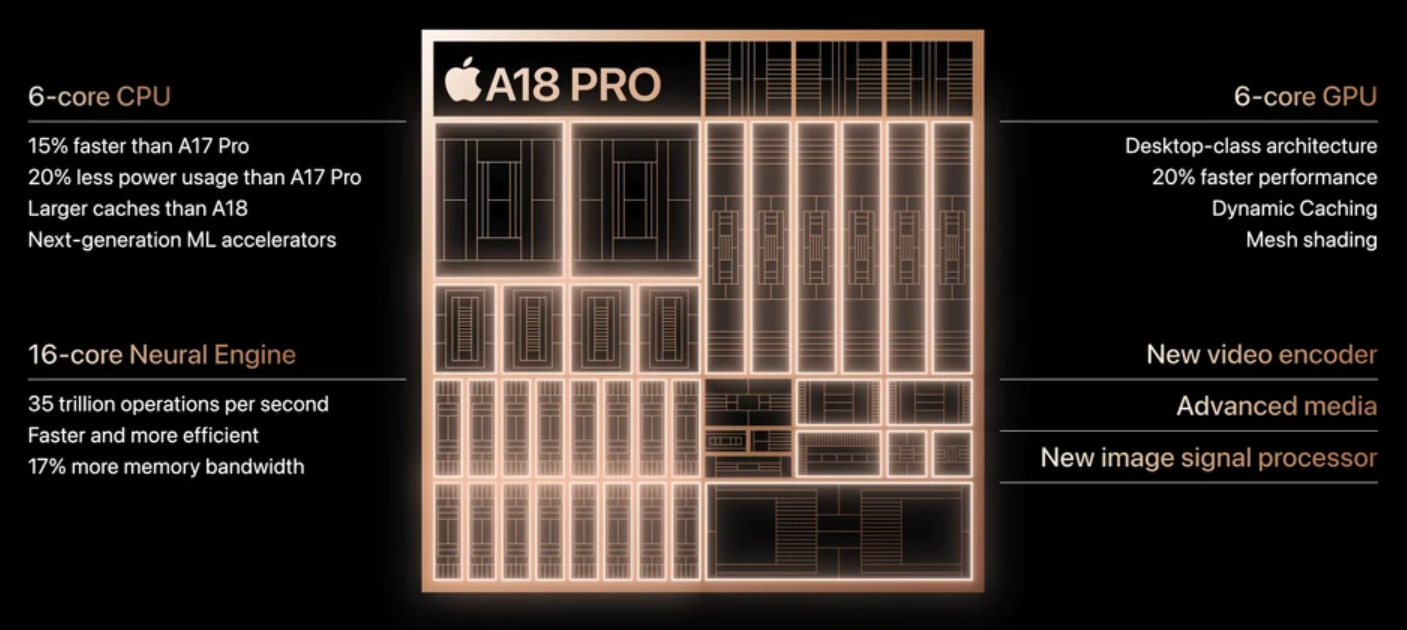

放眼全球,蘋果芯片在硬件性能方面已經遇到不少有力挑戰者,在AI掉隊之下,如何基于芯片和系統優勢實現AI體驗是蘋果當務之急;三星3nm工藝被曝良率堪憂,自家Exynos旗艦芯遲遲未能量產落地,內部團隊動蕩,但其多年技術積累令其仍然是AI手機時代不可忽視的一股芯片力量。

在終端大廠加碼布局自研芯片之時,高通、聯發科自然也感受到了壓力,高通自研Oryon架構CPU進一步實現能效比的提升,聯發科連放AI開發工具大招力求用完善生態吸引AI開發者。

▲2024年10月21日高通發布采用Oryon CPU的旗艦SoC驍龍8 Elite

縱觀行業,雖說做手機不一定是“得芯片者得天下”,但在AI手機時代強化對芯片技術的掌控,已悄然成為巨頭們的必然選擇。

▲六大主流手機AI芯片廠商旗艦SoC及工藝情況

從工藝制程到芯片架構,再到基于芯片的AI開發生態,如今各家有哪些關鍵動作和布局,又有哪些臺上臺下的精彩較量?我們嘗試在這場AI芯片手機大戰中洞察到更多關鍵趨勢。

一、2nm被蘋果搶先包圓,小米高通聯發科們要靠什么打贏“能效比”?

為何芯片對AI手機的體驗如此重要?性能和功耗表現可以說是一切功能想要真正落地前都必須要邁過的一道坎。

對于移動智能設備來說,PPT中漂亮AI功能的實現,前提都是不能以犧牲手機功耗、續航為基礎,這是一條絕對的“紅線”。

十幾年來,提升芯片能效一直是智能手機芯片行業迭代的重點,而在AI手機時代,這一需求顯得更為迫切。

從工藝制程到芯片架構設計,各家的競爭態勢愈發激烈。

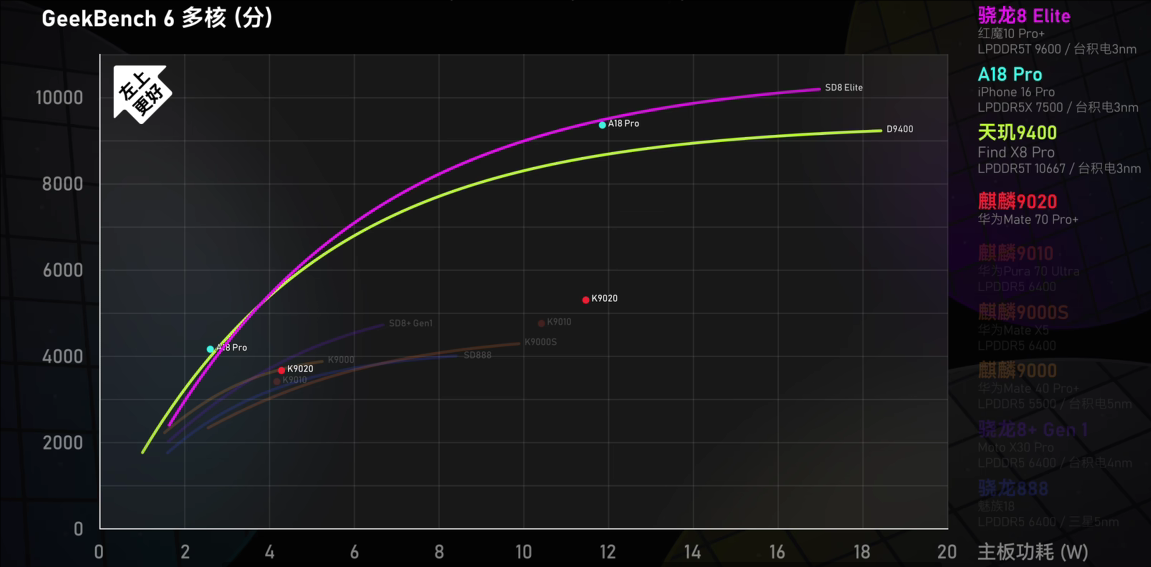

工藝方面,如今旗艦手機SoC的工藝制程已經普遍來到了第二代3nm階段,包括蘋果、高通、聯發科、小米。當然,蘋果每年都會率先包圓臺積電最新最強的工藝,比如明年的2nm。

蘋果分析師Jeff Pu提到,A19 Pro芯片會采用臺積電第三代3nm制程,蘋果最快會在明年的iPhone 18系列上引入臺積電2nm工藝。

臺積電董事長魏哲家在財報電話會上曾透露,臺積電寶山廠首批2nm產能已經全部被蘋果包圓了。

高通、聯發科、小米雖然不是第一批,但目前的旗艦芯片也都用上了蘋果“同款”工藝,三星這邊雖然自家集團中的半導體部門有著先進工藝制程技術,但在量產和內部管理方面卻頻頻“翻車”,甚至原計劃的3nm Exynos系列芯片直接難產。

就在最近,三星的芯片業務被曝出偽造數據、掩蓋缺陷的丑聞,據報道,三星芯片工程師也紛紛跳槽到對家,可以說是“屋漏偏逢連夜雨”。

相比三星工藝翻車,華為海思這邊則是承壓前行,由于代工受到限制,麒麟手機芯片無法用上最新工藝制程,在芯片能效比提升方面與同代采用新工藝的旗艦芯片會拉開一定差距,操作系統和軟件層面的優化對整機性能提升貢獻較大。

整體來看,工藝制程的升級對芯片能效的提升固然十分重要,但工藝制程的進步在明顯放緩,手機能效比如果想要實現顛覆性提升,不能僅憑工藝升級。

臺積電在2024年的IEDM會議上提到,同面積2nm芯片的晶體管數量比3nm芯片多15%,同功耗下芯片性能提升大約15%。

在工藝之外,芯片設計層面、架構層面等更多廠商可自主把控環節的技術創新就顯得更為重要,這也是各家能夠形成差異的一部分。

二、巨頭死磕自研架構,芯片設計掀起“真假自研大戰”

業內普遍認為,在做AI手機這事上,蘋果有著軟硬件打通的先天優勢——越深度全面地掌握底層技術,就越容易最終實現整機更好的體驗。

各家手機AI芯片的自研深度或許決定著其AI手機體驗的上限天花板。

雖然自研芯片的優勢不是絕對的,但強化對自研芯片技術的掌握,已經成為目前手機芯片領域毋庸置疑的大勢所趨。

具體來看,各家手機AI芯片自研模式有所不同,蘋果、華為、高通,基于Arm指令集,在SoC所有核心模塊實現自研;聯發科、小米、三星,基于Arm指令集,采用Arm公版架構+部分模塊自研。

當然,不論是哪種模式,都是毫無疑問的“自研”。簡單來說,Arm指令集就像是芯片說的“語言”,但兩個人即便都用同樣的語言來寫文章,也會有“大學生論文”和“小學生作文”的差別。

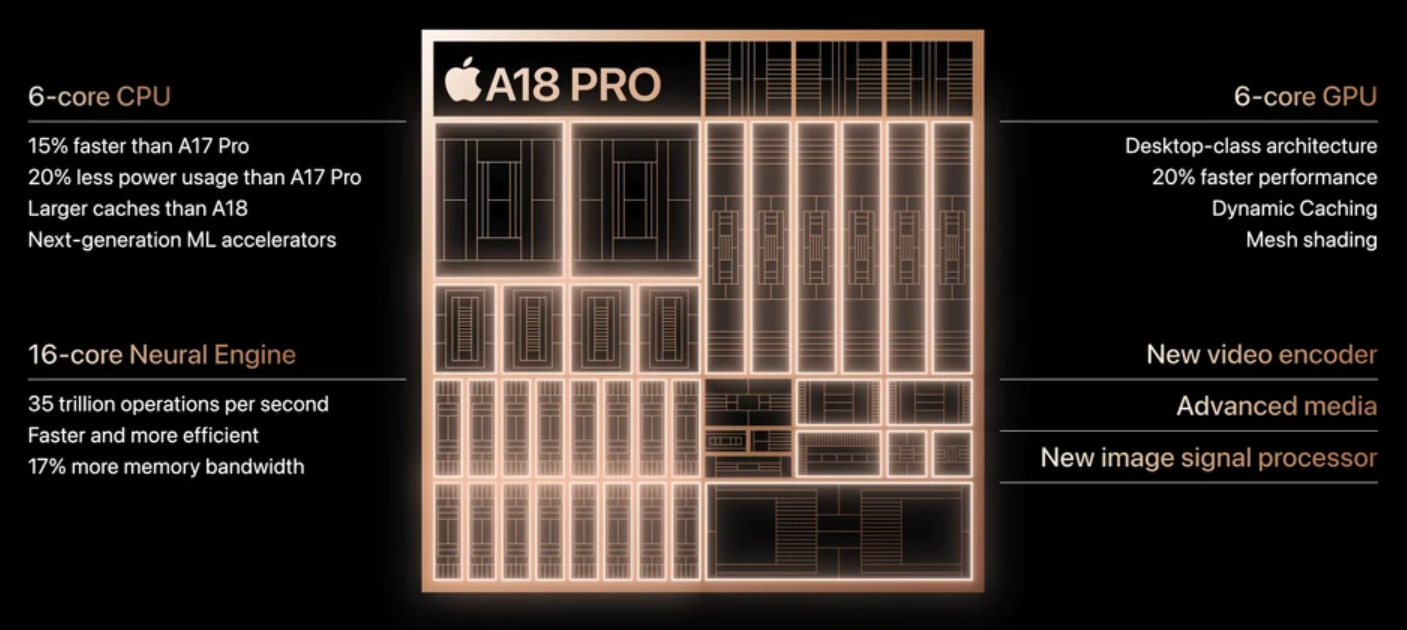

蘋果這邊的自研深度自然不必多說,甚至可以說是“斷檔式領先”。

深度自研在AI方面實則能帶來不少優勢,比如蘋果芯片的GPU模塊可以針對圖形處理和AI計算進行優化,其神經網絡引擎(NPU)更是蘋果獨特優勢,對端側AI各類功能加速都進行了深度優化。

華為雖然芯片工藝受限,但麒麟芯片的架構卻一直在持續迭代。據了解,在最新的麒麟9020這一代上,華為已經實現了CPU全部核心替換為自研泰山架構,從超大核到小核。而GPU方面也有其自研的馬良系列。

實際上,華為也是在麒麟9020這一代上才實現的完全核心模塊自研,此前9010的CPU小核依然用的Arm公版IP。

在AI手機這波浪潮中,華為是手機行業中第一個將大模型能力用在手機上,實現自家智能助手升級的廠商,其自研麒麟芯片和自研鴻蒙操作系統的深度協同,讓華為即使在工藝制程受限的情況下,每年也能穩定實現一定的整機性能提升,這對于AI體驗的落地也十分關鍵。

相較于蘋果華為這種“自產自銷”的廠商,高通作為三方芯片廠商,其自研芯片的特性多少會一定程度上掣肘于安卓系統。

目前高通自研Oryon CPU已經迭代至第二代,并大規模量產應用在旗艦手機中,其自研的Adreno GPU也做了十幾年。

Oryon CPU架構的突破,幫高通在CPU單核、多核性能上都領先于同代聯發科旗艦SoC,在手機CPU能效方面穩居第一梯隊。

高通自研的Hexagon NPU,最新一代AI算力突破了80TOPS,據稱今年即將突破100TOPS,從算力絕對值層面來說,高通自研NPU有比較明顯的優勢。

聯發科、小米的CPU、GPU核心模塊都是基于Arm IP授權進行定制設計,均為Arm架構;三星的Exynos CPU雖然是Arm架構,但GPU卻采用了AMD的RDNA 3架構。

ISP和NPU沒有“公版”之說,因此各家都是自研定制,比如ISP方面聯發科的Imagiq、小米的自研ISP;聯發科旗艦芯NPU有42TOPS算力,小米也有自研6核NPU。

前段時間關于芯片“自研”的討論成為科技圈第一大話題,實際上,正如前文所說,芯片自研與否與是否采用了Arm架構或Arm IP授權并無直接關系。

一個手機SoC里面包含上百個IP模塊,如何讓各個模塊高效、低功耗地集成在一起,并保證其協同工作,還要實現差異化優勢,這是真正的難點所在。

一位芯片行業人士告訴,最難的不是“自研”,而是真正把芯片設計的每一個細節吃透,做出一個成熟好用、性能功耗平衡優秀的芯片,實際上,實現這件事的過程,就是在自研芯片。

可以看到,一方面,自研芯片核心技術可以直觀地給產品帶來性能或體驗的優勢,另一方面,芯片自研帶來的不僅是芯片產品本身,更是對一家廠商整個技術版圖的重要補全,對廠商優化芯片與操作系統、大模型、應用的協同都會有幫助。

不做深度自研,很難像蘋果一樣實現人無我有的優勢,強化手機AI芯片自研技術,已經成為行業的必然方向。

三、都說蘋果AI掉隊了,怎么突然被蘋果“反將一手”?

正如前文所說,如今早已不是“唯TOPS論”的時代,隨著端側AI快速發展,AI應用真正落地的能效表現成為行業關注焦點。

優秀模型一個接一個,但AI手機上的AI應用能否高效利用端側AI大模型能力,如何在有限的能效內更高效地運行AI,最終實現好的AI體驗,仍然存在很大優化空間。

在芯片本身過硬的基礎上,手機AI芯片的相關開發加速工具支持完善程度也十分關鍵。

在這方面,蘋果在今年WWDC上,邁出了非常關鍵的一步——向所有App開放權限,允許App直接訪問蘋果智能核心的設備端大語言模型。

如何訪問?蘋果發布了基礎模型框架,也就是如今業內常常被討論的蘋果開源機器學習框架(MLX),讓開發者可以使用蘋果的模型,開發工具層面的App Intents則讓開發者能在整個系統中關聯自己App的內容和功能。

具體來看,蘋果MLX支持Python、C++、C和Swift等多種主流編程語言,根據GitHub信息,其API對于開發者來說熟悉易用,同時支持函數變換的組合性、延遲計算模式、動態圖構建、跨設備運行能力以及統一內存模型。

在性能方面,跟傳統的機器學習框架相比,蘋果MLX內存傳輸開銷為零拷貝,同時對蘋果芯片GPU計算能力進行了優化,未來MLX可以直接調用ANE專用指令集,而其他框架大多是間接支持或有限支持;動態圖響應速度方面,MLX能達到毫秒級,PyTorch為秒級,TensorFlow則需分鐘級。

對于開發者們來說,MLX的實時錯誤追蹤比傳統靜態圖框架快3-5倍,85%的NumPy/PyTorch代碼可直接遷移,并且還可以利用蘋果芯片統一架構減少跨平臺適配工作。

可以說,蘋果MLX是全流程的開源框架,從模型訓練到推理的端側優化,并且深度整合了自家的硬件。

安卓陣營中雖然沒有能完全對標蘋果MLX的開源機器學習框架,但在開發者提效降本方面也都發布了各自的軟件平臺或開發工具。安卓陣營的芯片廠商更多通過閉源SDK或開源協作的方式支持AI開發。

比如高通的AI軟件棧,可以讓開發者在手機上市幾個月前,通過高通Device Cloud,基于驍龍8 Elite開發AI應用服務,進行調試、優化。AI應用可以通過ONNX、DirectML等框架和高通AI軟件棧,實現NPU的加速。

▲高通AI軟件棧

聯發科這邊則有天璣開發工具集(Dimensity Development Studio),比如其中的Neuron Studio能基于神經網絡進行自動化調優,幫開發者進行跨模型的全鏈路分析,節省調優時間。

聯發科的天璣AI開發套件2.0,通過開源彈性架構提升開放度,模型庫適配的模型數量提升了3.3倍,對DeepSeek這樣的熱門模型的關鍵技術實現端側支持,提升tokens的生產速度。

總體來看,讓AI芯片的能力可以被開發者高效地用到AI應用中,實現更好的端側AI體驗,這事目前仍然只有蘋果做的是最完善的,安卓陣營并非不做,但生態層面的不統一、各自為戰仍然會帶來很大挑戰。

結語:手機AI芯片之戰,不能輸的硬仗

在AI手機高歌猛進之下,手機AI芯片走到了舞臺C位,成為巨頭兵家必爭之地。

雖然蘋果看似在AI功能落地的“豐富度”上少了些驚艷感,但仔細梳理卻能看到其AI功能端側實現占比極高,其從底層芯片、操作系統到大模型、應用的打通,是安卓陣營極難段時間追趕的。

蘋果AI誠然有其內部深層次問題,從團隊到技術,但歸根結底,蘋果依然按照他最擅長的做法——小步快跑,來做AI,蘋果確實在“架橋鋪路”上花費了更多時間,但一旦打好地基,AI大廈的上限將充滿巨大想象空間。

這也是安卓陣營從終端廠商到芯片廠商都不斷加碼芯片自研技術布局的重要性所在。真正好的端側AI體驗,離不開這些底層技術的支撐。

毫無疑問,AI的到來給手機芯片市場注入了新的活力,帶來了新的變量,能否做出好的手機AI芯片將成為決勝AI手機之戰的關鍵。