近年來,細心觀察的人或許已經注意到,曾經遍布城市街巷的汽修店,如今卻變得稀疏起來。過去,隨便走上一條街,幾步之內就能看到掛著“精修奔馳寶馬”、“發動機大修”等醒目招牌的修理鋪和洗車房。而現在,這些地方往往被便利店、快遞站所取代,甚至貼上了“旺鋪轉讓”的告示。

初看之下,或許會以為這是疫情帶來的影響,但實際上,背后的原因更為復雜和深遠。新能源汽車的迅猛發展,正悄然改變著汽修行業的格局,甚至將其推向了一個前所未有的困境。這并非危言聳聽,而是正在發生的“行業變革”。

汽修行業的現狀遠比人們想象的要嚴峻。在巔峰時期,全國汽修店數量曾高達90萬家,街頭巷尾隨處可見“汽車修理”、“鈑金噴漆”的招牌,即便是不開車的人,也難以避開這個行業。然而,如今汽修店的數量已經大幅減少,許多曾經生意興隆的汽修廠,要么關門大吉,要么在苦苦支撐。

在一些同城信息網站上,轉讓中的汽修門店數量觸目驚心。以鄭州為例,就有近百家汽修門店掛出了轉讓信息,而在成都、重慶等地,這一數字更是達到了200家左右。據專業機構預測,未來幾年,全國汽修門店的數量可能會從巔峰期的90萬家銳減至40-45萬家,減少幅度超過一半。

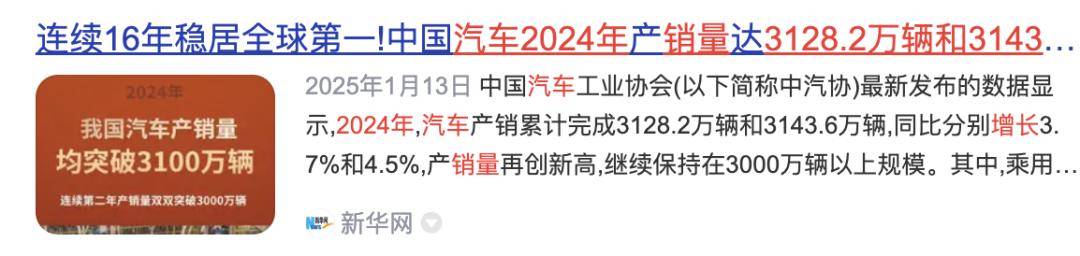

然而,與此形成鮮明對比的是,汽車的數量仍在持續增長。公安部交通管理局的數據顯示,2024年全國機動車保有量達到4.53億輛,其中汽車3.53億輛;而全國每年的機動車新注冊登記量已經連續10年超過3000萬輛。2024年新上牌的汽車就有2690萬輛,比上一年增長了近10%。

一邊是汽車保有量的持續增長,另一邊卻是汽修門店生意的不斷下滑。許多汽修店老板都感到困惑:生意到底去哪里了?答案,其實就在新能源汽車的普及上。

新能源汽車的崛起,給汽修行業帶來了巨大的挑戰。許多修車師傅坦言,新能源汽車他們真的不會修。傳統的油車修理,靠的是師傅的經驗和手藝,聽聲音、摸溫度就能大致判斷問題所在。但新能源汽車沒有了發動機,取而代之的是電機、電控和電池包,面對的是芯片、數據流和控制單元,這讓許多傳統修車師傅無所適從。

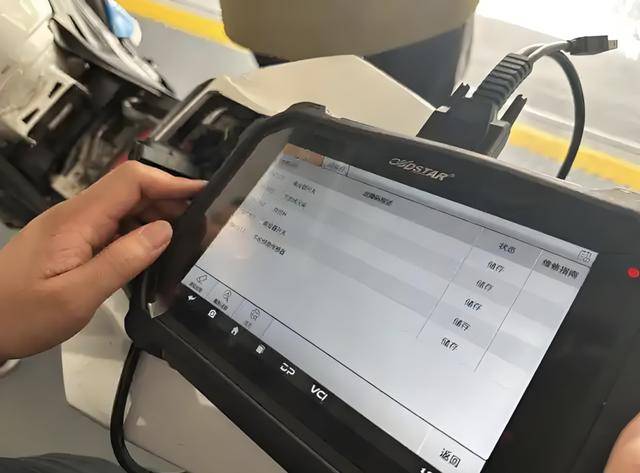

更讓人絕望的是,即便修車師傅愿意學習新技術,很多新能源汽車也根本“不讓修”。因為核心數據被鎖在主機廠手里,沒有授權,連最基本的故障碼都讀不出來。有的車甚至換個空調濾芯都要聯網申請,做個常規保養還得等廠商“云端寫入”指令,否則系統直接報錯。這種情況下,修車師傅即便有技術,也無從下手。

新能源汽車的故障率遠低于傳統油車,這也是壓垮汽修行業的“最后一根稻草”。傳統油車總是有各種小問題需要修理,而新能源汽車由于結構更簡單、技術更先進,故障率大大降低。這意味著汽修店能夠接到的維修訂單大幅減少,生意自然一落千丈。

汽修行業并非“不思進取”,而是真的“無力轉身”。面對新能源汽車的浪潮,許多傳統汽修店都陷入了困境。這不是簡單的技術升級就能解決的問題,而是整個行業生態的深刻變革。在這場變革中,能夠幸存下來的汽修店,或許將只是少數。