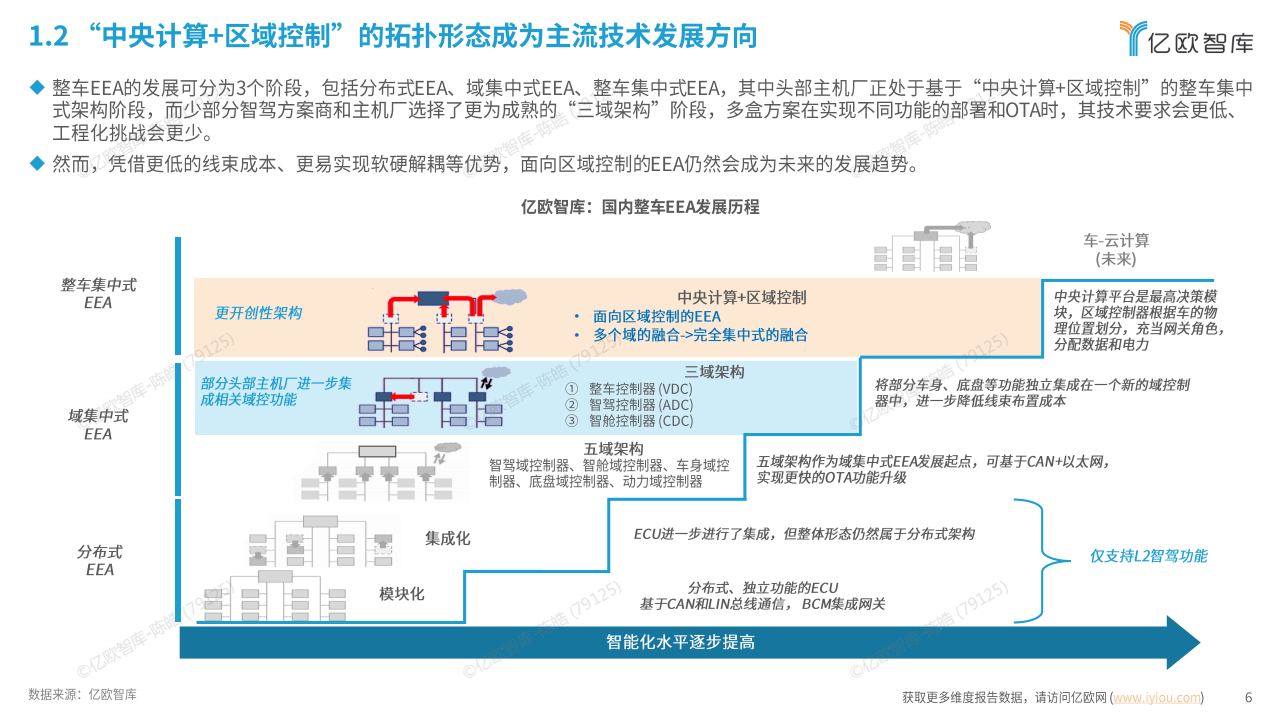

在新能源汽車產業風起云涌的今天,電子電氣架構(EEA)已成為衡量汽車智能化進程的關鍵指標。隨著2025年的到來,全球汽車行業正加速邁向“軟件定義汽車”的新紀元,EEA的演進從分布式架構逐步轉向集中式乃至中央計算架構,這一變革不僅深刻重塑了汽車的底層技術框架,更推動了產業鏈格局的顛覆性調整。

在中國,EEA的發展經歷了從“功能孤島”到“中央大腦”的跨越。早期的分布式架構中,每個電子控制單元(ECU)各司其職,導致線束復雜、算力分散。隨著智能駕駛與車聯網需求的激增,以域控制器為核心的集中式架構應運而生,將車身控制、智能駕駛、信息娛樂等功能整合,大幅簡化了硬件結構。至2025年,部分領軍企業已開始探索中央計算架構,如特斯拉通過HW4.0平臺實現算力的進一步集成,華為則推出了E3 2.0架構,采用分層設計,算力飆升至200TOPS以上,為L3+級自動駕駛功能的平滑升級奠定了堅實基礎。

在這場技術革命中,芯片與操作系統的國產化成為中國企業突破重圍的核心賽道。芯片領域,國內企業已全面布局CPU、GPU至AI芯片,地平線征程6芯片算力高達200TOPS,黑芝麻智能武當系列芯片更是突破1000TOPS,與國際巨頭分庭抗禮。操作系統方面,普華基礎軟件、中科創達等企業基于Linux內核開發車載系統,華為鴻蒙智能座艙系統則憑借卓越的用戶體驗,在問界、極狐等車型上大放異彩。實時操作系統(RTOS)在安全關鍵領域的應用加速,打破了外資品牌的長期壟斷。

中國EEA企業陣營已呈現多層次、全方位的布局態勢。傳統Tier1企業如德賽西威、經緯恒潤迅速轉型,其智能駕駛域控制器已廣泛應用于比亞迪、蔚來等主流車企。與此同時,華為、百度Apollo等科技公司以“硬件+算法+生態”的綜合優勢切入市場,華為MDC系列智能駕駛計算平臺出貨量突破十萬大關,百度Apollo則與吉利、威馬等攜手打造定制化域控方案。新興創業公司同樣表現搶眼,文遠知行、Momenta等專注于L4級域控算法開發,赫干科技、誠邁科技等則在車載通信協議棧、中間件領域積累深厚技術優勢。

盡管取得顯著進展,中國EEA企業仍面臨算力、安全與成本的三重挑戰。L4級自動駕駛對算力的需求已攀升至1000TOPS以上,如何在有限功耗下實現算力突破,成為亟待解決的難題。同時,功能安全與信息安全的雙重壓力不容忽視,國際標準的嚴苛要求與日益嚴峻的網絡攻擊風險,對硬件冗余與軟件算法提出了更高要求。成本控制則是規模化落地的關鍵,高性能硬件的初期研發投入巨大,國產化替代雖有助于降低成本,但在高端芯片領域仍依賴進口。

展望未來,EEA的競爭將從技術單點突破轉向標準與生態的系統競爭。中國汽車工程學會等機構正加速推進EE架構相關標準的制定,以統一行業規范、降低集成成本。車企與科技公司的合作模式不斷創新,“車企定義+科技公司賦能”的新模式正成為應對復雜技術挑戰的有效途徑。在全球化布局方面,中國EEA企業加速出海,德賽西威、華為等企業已在海外設立研發中心,與國際車企開展深度合作,芯馳科技、黑芝麻智能的芯片產品也成功進入國際Tier1供應鏈。

EEA的演進不僅是一場汽車產業的“數字革命”,更是對整個產業鏈價值分配的重塑。中國企業在這一進程中,以技術創新為引領,以生態協同為驅動,正逐步從技術追隨者成長為標準制定者與生態構建者,為全球汽車智能化變革貢獻著中國智慧與中國力量。