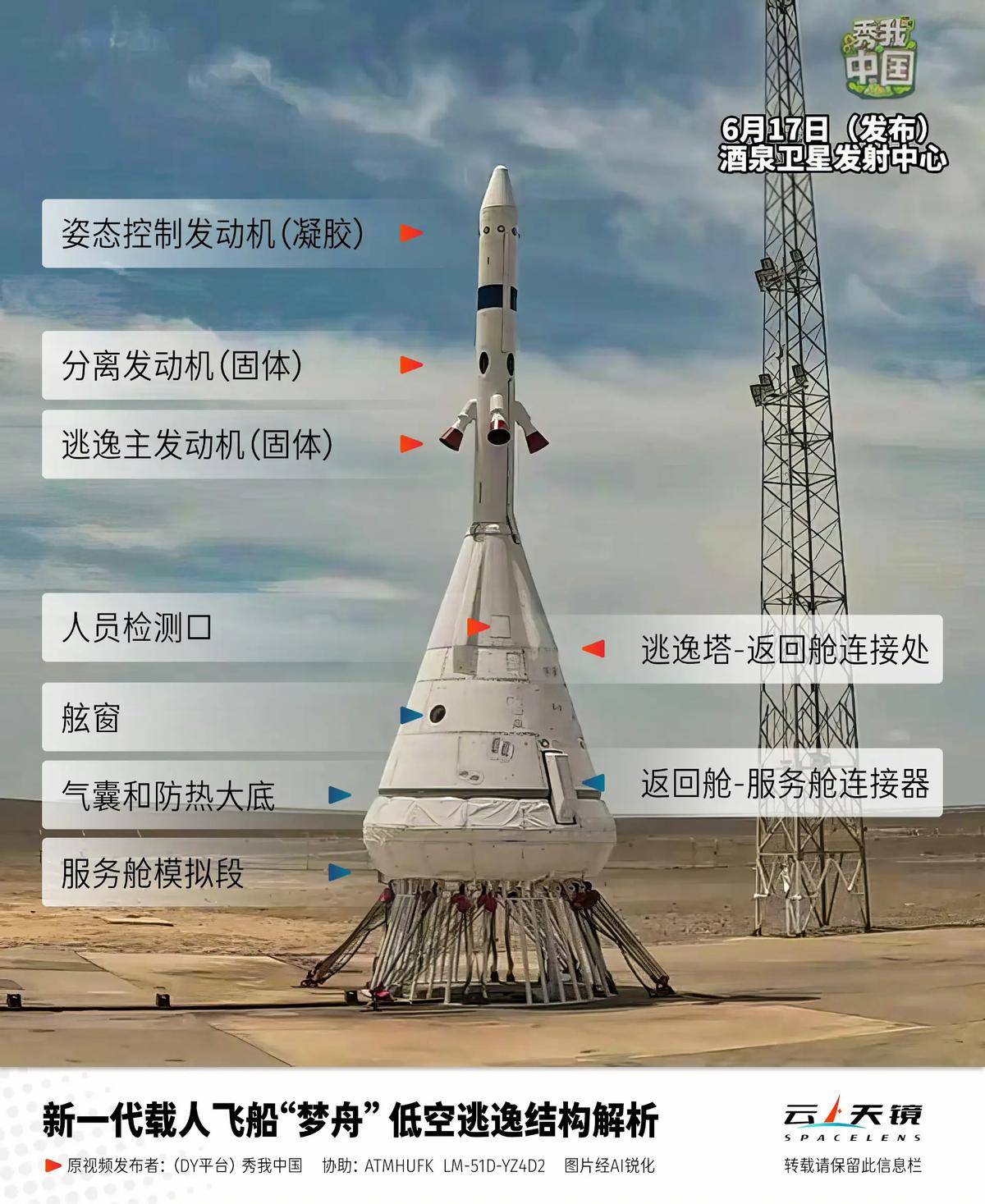

近日,我國夢舟載人飛船成功實施了零高度逃逸飛行實驗,標志著其安全性能得到了進一步驗證。實驗畫面中,夢舟飛船在逃逸塔的輔助下順利完成逃逸動作,并在預定高度與逃逸塔成功分離。這一成就不僅鞏固了逃逸塔在我國載人航天任務中的重要地位,也引發了關于夢舟飛船與國際同類航天器設計差異的討論。

夢舟飛船,作為我國新一代載人航天器的代表,其設計能力與美國SpaceX公司的載人龍飛船不相上下,均可承載多達7名航天員。然而,一個顯著的區別在于,夢舟飛船依然保留了逃逸塔設計,而龍飛船則采用了更為簡潔的無逃逸塔方案。這一設計差異引發了廣泛關注,促使人們探究其背后的技術考量與戰略選擇。

逃逸塔,作為載人航天任務中的關鍵安全裝置,其作用不容忽視。在火箭發射的初始階段,逃逸塔能夠在緊急情況下迅速啟動,牽引飛船脫離危險區域,為航天員提供寶貴的逃生機會。其工作原理基于強大的逃逸發動機推力,能夠在極短時間內將飛船與故障火箭分離,隨后通過降落傘系統確保航天員安全著陸。逃逸塔的存在,為航天員的生命安全筑起了一道堅實的防線。

火箭發射初期,尤其是點火后的幾分鐘內,是故障發生概率較高的階段,也是逃逸塔發揮關鍵作用的時刻。逃逸塔的存在為航天員提供了直接且有效的逃生手段,顯著提高了他們在這一關鍵階段的生存概率。事實上,逃逸塔的設計不僅被我國長征2F火箭所采用,還廣泛應用于俄羅斯的聯盟號火箭以及美國的SLS登月火箭等載人航天任務中。

然而,并非所有載人航天器都依賴于逃逸塔。例如,美國已退役的航天飛機和SpaceX的獵鷹9號火箭就沒有安裝逃逸塔。這并不意味著這些航天器放棄了逃逸系統,而是采用了不同的設計方案。獵鷹9號火箭通過集成在龍飛船中的推進系統實現逃逸功能,而航天飛機則因未設逃逸功能而在1986年發生了“挑戰者號”災難。龍飛船采用的“發動機直接點火逃逸”方式減少了逃逸塔帶來的額外重量和復雜性,降低了發射成本,并提高了重復使用性,符合商業航天的需求。

盡管夢舟飛船在發射時保留了逃逸塔設計,但這并不意味著其在技術上落后。相反,夢舟飛船的綜合性能已達到全球領先水平。其獨特的“雙重逃逸”方案結合了逃逸塔與飛船自身動力系統的優勢,在不同階段提供有效的逃逸保障。在發射初期,逃逸塔負責牽引飛船脫離危險區域;一旦飛船突破大氣層,逃逸任務則由服務艙的動力系統接手。這種設計不僅提高了逃逸系統的可靠性和穩定性,還降低了系統單一化所帶來的風險。

夢舟飛船不僅承擔著載人近地空間站任務,還支持月球探測任務。這些任務對逃逸系統的要求截然不同,因此夢舟飛船采用了更為靈活和可擴展的模塊化設計。逃逸塔與飛船的逃逸功能相輔相成,即便飛船動力系統出現故障,逃逸塔仍能提供額外的安全保障。這種冗余設計雖然增加了發射成本,但大大提高了系統的可靠性和安全性,體現了中國航天對航天員生命安全的極致關注。

夢舟飛船保留逃逸塔的設計是基于航天員安全、技術可行性以及任務需求等多方面因素的綜合考量。在當前技術背景下,這一設計仍然是保障航天員安全的重要手段。隨著技術的不斷進步和任務的多樣化需求,未來或許會有更加先進和高效的逃逸系統出現,但在現階段,逃逸塔無疑為夢舟飛船提供了不可或缺的安全保障。