在浩瀚無垠的宇宙探索之旅中,科學家們揭示了一個令人驚訝的事實:宇宙的大部分竟是由虛空構成,這一比例高達80%。這一發現挑戰了我們對宇宙的傳統認知,那些璀璨奪目的星系,在宇宙的廣闊舞臺上,實則只是零星點綴。

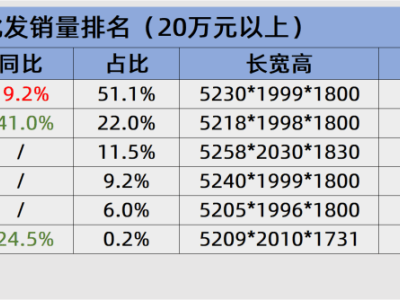

盡管可觀測宇宙中星系數量驚人,達到了約2萬億個,但它們分布得并不均勻。以牧夫座空洞為例,這個巨大的空間內星系稀少,若將銀河系置于其中,科學家們或許會誤以為銀河系是孤獨的存在,牧夫座空洞便是宇宙的盡頭。然而,即便在如此空曠的區域內,也并非完全空無一物,牧夫座空洞內仍有60個星系存在,只是與宇宙其他區域相比,其物質密度顯得尤為低下。更大的空洞如KBC空洞、阿里德努斯超空洞和斯隆長城空洞,直徑分別達到了20億光年和超過10億光年,它們共同構成了宇宙的主要結構。

這些宇宙空洞的形成,可追溯至138億年前的宇宙大爆炸。大爆炸后,宇宙從一個原始奇點開始膨脹,由于量子漲落,物質分布不均。隨著時間的推移,物質密集的區域逐漸吸引更多物質,形成了星系團;而物質稀少的區域,則因周圍引力作用,物質不斷流失,最終形成了空洞。空洞不僅是宇宙早期的遺跡,更是宇宙膨脹過程中的重要產物。

宇宙的膨脹不僅塑造了空洞,也加劇了人類尋找外星生命的難度。可觀測宇宙的直徑約為930億光年,其中銀河系這樣的星系數量龐大,但距離遙遠,使得星際交流變得極為困難。在銀河系內,恒星數量眾多,生命存在的可能性不容忽視。然而,即便是相鄰的星系,由于星際距離遙遠,信息傳遞也需數年乃至數百年之久。天文學家哈勃的發現更是揭示了宇宙加速膨脹的真相,意味著未來更多星系將逐漸走出我們的視線。

為了尋找外星生命,科學家們提出了多種方法,其中通過信號接觸探測外星人備受關注。然而,地球無線電信號在宇宙中的傳播受到諸多干擾,信號衰減嚴重,且外星生命是否能理解我們的信號也是一個未知數。外星生命的感知方式可能與我們截然不同,交流障礙難以逾越。即便外星生命收到信號并理解其內容,是否愿意與人類交流仍是未知數。

盡管困難重重,人類對宇宙的好奇心和探索精神從未停歇。隨著科技的進步,我們的探測能力不斷提高,射電望遠鏡能夠捕捉到更遠處的宇宙信號,通信技術也在不斷創新。然而,在探索外星生命的同時,我們也應警惕潛在的風險。外星文明的科技水平若遠超人類,可能對地球構成威脅,這引發了關于“黑暗森林法則”的討論。但無論結果如何,人類對宇宙的探索之路將永不止步。