近日,國內汽車制造行業掀起了一場關于賬期承諾的風暴。多家知名車企仿佛事先商定好一般,紛紛宣布將供應商的賬期縮短至60天內,這一舉動引起了廣泛關注。

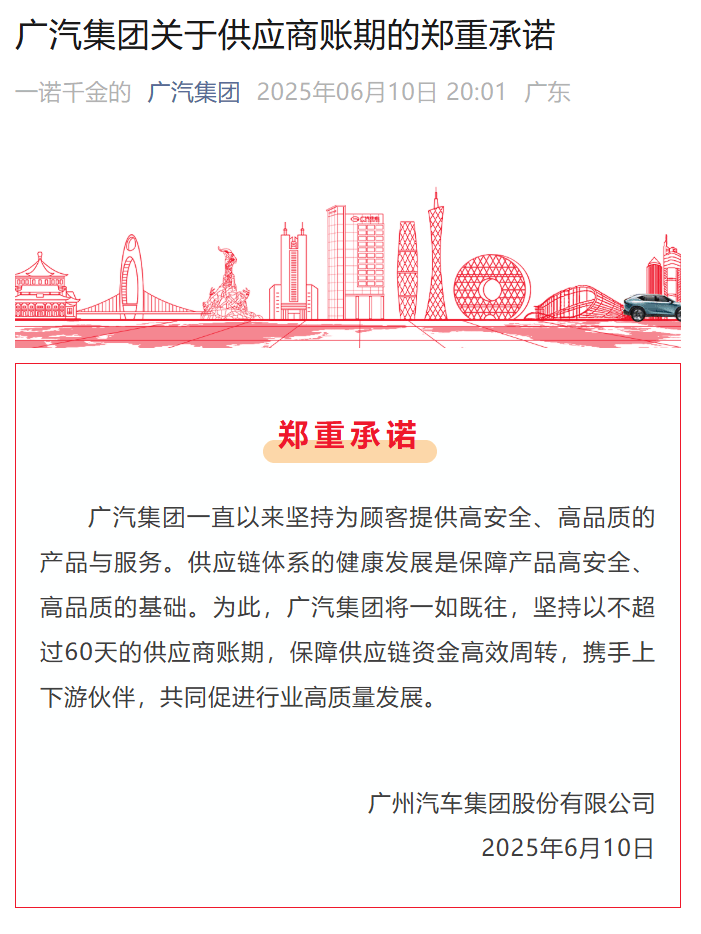

事情起源于6月10日晚,廣汽、一汽、東風三家國有企業率先發布聲明,緊接著,賽力斯、吉利、長安等民營企業也迅速跟進。比亞迪更是不甘落后,在凌晨1點半也發布了相關聲明。一時間,車企們紛紛表態,似乎都在爭做行業表率。

到了第二天,奇瑞、長城、北汽、上汽、江淮等車企也相繼宣布將賬期調整至60天內。小米、小鵬、理想、蔚來等新勢力品牌也積極響應,紛紛加入這一行列。

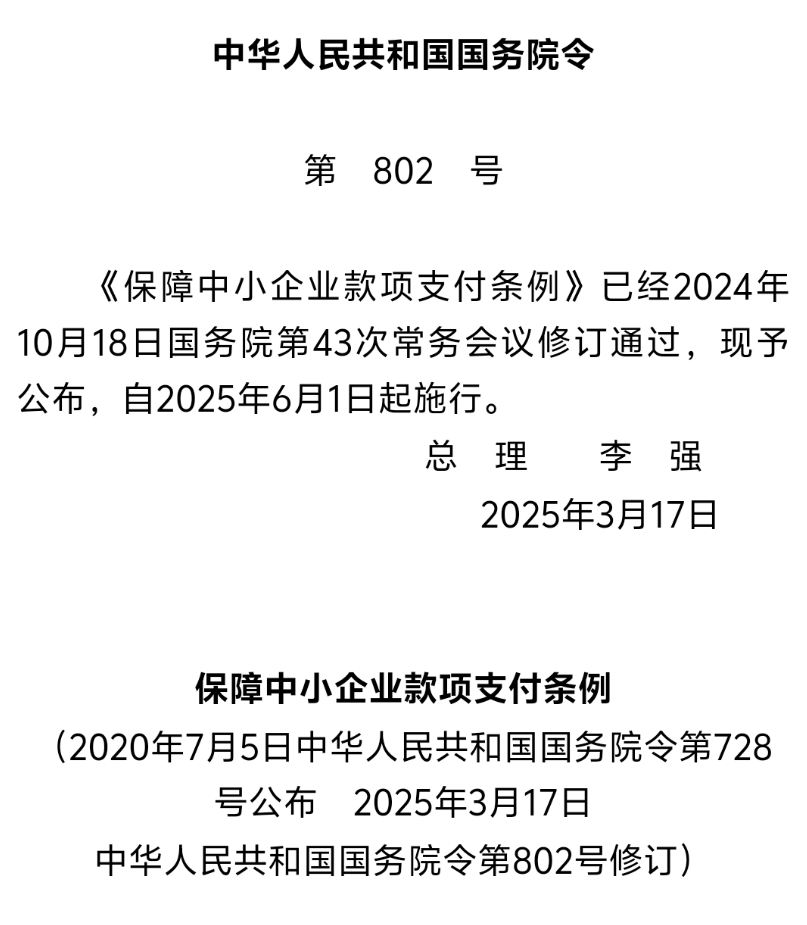

此次車企集體縮短賬期的背后,實際上是國家政策的推動。今年3月,我國修訂通過了《保障中小企業款項支付條例》,并于6月1日起正式施行。該條例明確規定,大型企業從中小企業采購貨物、工程、服務時,應在貨物、工程、服務交付之日起60日內支付款項。

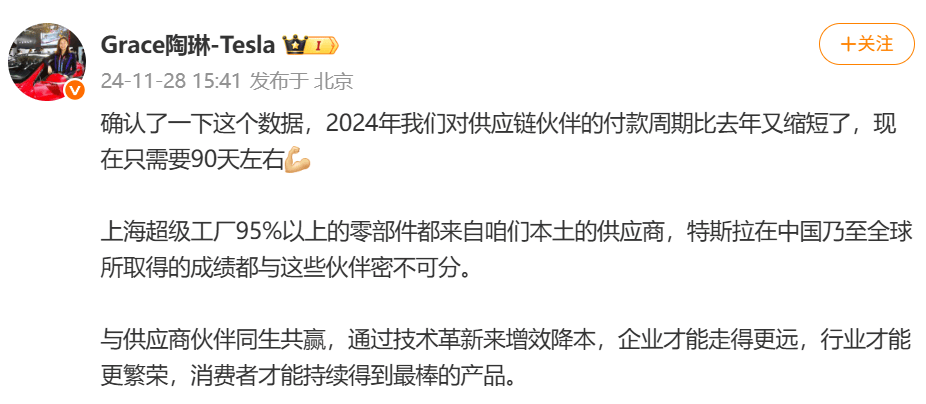

然而,盡管政策明確,但實際情況卻遠非如此。長期以來,大部分車企的賬期都遠超60天。以特斯拉為例,其副總裁陶琳曾炫耀特斯拉的付款周期已壓縮至90天左右,并引用彭博社數據顯示,比亞迪、蔚來、小鵬、理想等車企的付款周期明顯長于特斯拉。

據行業統計,國內上市車企的平均付款周期往往超過100天,部分甚至長達200多天。對于供應商而言,長期無法及時收到回款,資金壓力巨大。這不僅可能導致企業破產,還可能催生偷工減料等不良行為,對整個汽車行業造成負面影響。

盡管車企們紛紛表態縮短賬期,但供應商們的反應卻并不樂觀。一位供應商直言:“那種發出來的,你就看看得了。”這主要是因為,在汽車供應鏈中,車企給供應商付款的流程復雜且繁瑣,中間涉及多個環節,主動權完全掌握在車企手中。

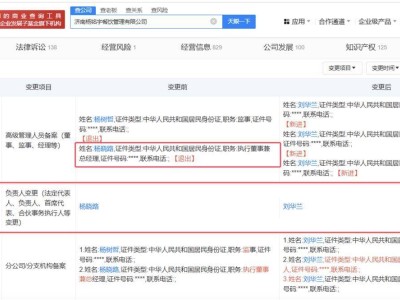

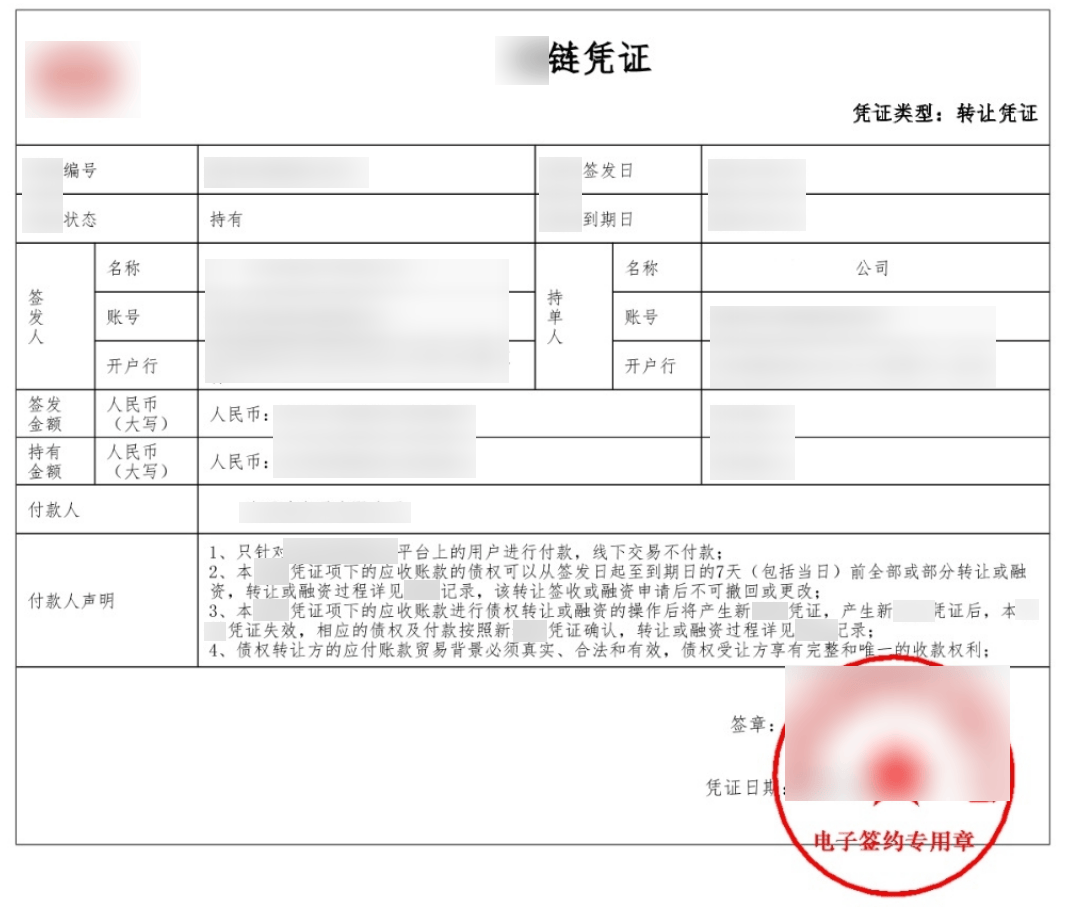

即使到了付款時間,供應商也往往無法立即收到現金。許多車企為了保證自身現金流,會采用銀行承兌匯票或商業承兌匯票等支付方式,進一步延長供應商的賬期。更有甚者,一些車企還會推出只能在自家體系內流通的虛擬貨幣,作為支付方式,這無疑增加了供應商的提現難度和成本。

盡管此次車企集體承諾縮短賬期具有積極意義,但要想徹底解決賬期問題,仍需時日。只有供應商們能夠早點收到回款,減輕現金流壓力,才能有更多信心投入創新和生產。同時,車企也應建立健康良性的財務狀態,增強對風險的抵抗能力。只有這樣,整個汽車行業才能實現可持續發展。