在中國汽車市場的浩瀚變革中,增程式混動技術(shù)正經(jīng)歷著一場從被輕視到被追捧的華麗轉(zhuǎn)身。曾經(jīng),這一技術(shù)在合資車企的眼中,不過是能量轉(zhuǎn)化過程中的一種“冗余方案”,大眾中國前CEO馮思翰甚至直言不諱地稱其為“最糟糕的選擇”。寶馬的i3 REx增程版車型,也未能逃脫黯然退市的命運。

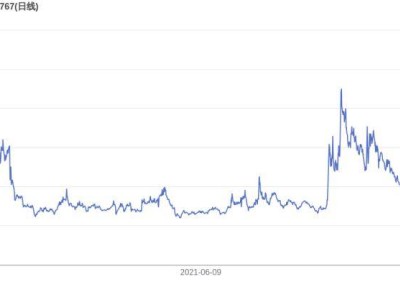

然而,市場風(fēng)云變幻,短短數(shù)年間,增程式混動技術(shù)在中國市場迎來了前所未有的發(fā)展機遇。理想汽車以年銷量50萬輛的佳績,以及高達40%的混動市場滲透率,向傳統(tǒng)車企展示了增程式技術(shù)的巨大潛力。這一轉(zhuǎn)變,不僅讓傳統(tǒng)巨頭們刮目相看,更促使寶馬等車企重新審視并重啟增程技術(shù)。

據(jù)英國知名汽車雜志《Autocar》報道,寶馬正計劃將增程技術(shù)重新引入其產(chǎn)品線。這一消息,緊隨大眾在上海車展推出的ID.ERA增程概念車之后,標志著增程車市場已成為全球車企競相爭奪的戰(zhàn)略高地。寶馬并非增程式技術(shù)的新手,早在2013年,它就曾推出過i3 REx增程版車型,但受限于當(dāng)時的電池技術(shù)和成本壓力,該車型最終停產(chǎn)。

如今,面對理想、問界等中國品牌的強勢崛起,寶馬決定再次涉足增程領(lǐng)域。據(jù)悉,即將發(fā)布的第六代X5將成為首款搭載寶馬新一代增程系統(tǒng)的車型。第六代X3和2026年推出的第二代X7也在評估增程動力配置的可行性。寶馬正與采埃孚聯(lián)合開發(fā)新一代增程平臺,并計劃將其與第六代電驅(qū)動架構(gòu)結(jié)合使用,首次在增程系統(tǒng)中應(yīng)用800V高壓架構(gòu),結(jié)合寧德時代定制的NMC圓柱電池,CLTC綜合續(xù)航有望突破1000公里。

寶馬的這一技術(shù)突破,得益于其在iX5 Hydrogen氫能項目中汲取的經(jīng)驗。盡管iX5采用的是燃料電池發(fā)電,但其動力裝置與車輪間的非機械連接設(shè)計,為增程系統(tǒng)的能量管理提供了寶貴的借鑒。工程師團隊透露,為增程系統(tǒng)改造內(nèi)燃機遠比想象中復(fù)雜,需要重新設(shè)計整個能量管理策略,以適應(yīng)發(fā)動機持續(xù)為電池充電的特殊情況。

中國市場的結(jié)構(gòu)性變化,是寶馬重啟增程技術(shù)的核心驅(qū)動力。作為全球最大的單一市場,中國新能源汽車滲透率已突破43%,但充電基礎(chǔ)設(shè)施的區(qū)域失衡問題依然嚴峻。消費者對續(xù)航里程的期望不斷提高,72%的消費者認為CLTC續(xù)航至少要達到600公里,才算邁過“心理安全線”。理想汽車的市場表現(xiàn),更是成為寶馬決策的關(guān)鍵催化劑。理想的全系增程車型CLTC續(xù)航均超1000公里,L9單車型月銷穩(wěn)定在1.5萬輛以上,展現(xiàn)了增程式技術(shù)的巨大市場潛力。

在這場混動競賽中,傳統(tǒng)車企正加速追趕。大眾汽車在上海車展上發(fā)布的ID.ERA概念車,采用EA211 1.5T Evo II發(fā)動機作為增程器,CLTC純電續(xù)航350公里、綜合續(xù)航超1000公里,與前CEO馮思翰的“增程是最糟糕方案”的表態(tài)形成鮮明對比。日產(chǎn)則與東風(fēng)合作開發(fā)e-POWER增程技術(shù),目標直指15萬元主流市場。混動市場的競爭格局,正在悄然發(fā)生變化。

然而,并非所有車企都選擇妥協(xié)于增程式技術(shù)。長城汽車總裁穆峰在發(fā)布會上明確表示“打死不做增程”,其Hi4混動架構(gòu)通過兩擋DHT實現(xiàn)全域能效優(yōu)化。蔚來則以“換電+純電”模式對抗增程,試圖構(gòu)建差異化競爭力。圍繞增程式技術(shù)的爭議,本質(zhì)上是不同能源路徑的戰(zhàn)略選擇。

隨著新能源車市場規(guī)模的不斷擴大,插電式混合動力車型和增程式動力車型的占比也在逐年提升。但固態(tài)電池的量產(chǎn)時間表,為純電陣營注入了新的活力。若固態(tài)電池技術(shù)如期實現(xiàn)突破,純電車型的續(xù)航和補能劣勢將得到徹底扭轉(zhuǎn)。在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中,車企的技術(shù)路線選擇正深刻影響行業(yè)格局。

大眾品牌全球CEO施文韜認為,增程式技術(shù)在中大車型上具有獨特優(yōu)勢,但小型車領(lǐng)域純電仍是最優(yōu)解。這種分層策略,或許預(yù)示著未來十年將形成“大型車增程化、小型車純電化”的市場格局。隨著大眾、寶馬等國際巨頭的入場,增程賽道的競爭將更加激烈。

當(dāng)理想、問界等中國品牌在增程賽道建立優(yōu)勢時,它們也面臨著來自傳統(tǒng)巨頭的挑戰(zhàn)。外資品牌在發(fā)動機熱效率、高壓平臺兼容性上具備先天優(yōu)勢,但新勢力的用戶運營經(jīng)驗和場景化功能定義仍是其差異化壁壘。在這場關(guān)乎生存的博弈中,沒有絕對的贏家,只有不斷進化的適者。