在電動交通領域,傳統鋰電池的能量儲存能力已接近其物理極限,這對飛機、火車和輪船等大型耗能設備的發展構成了嚴峻挑戰。然而,麻省理工學院(MIT)的一項新研究可能即將帶來突破性進展。

蔣業明教授是臺灣人,現為美國工程院院士,曾研究出用鋁、鈮、鋯等金屬做正極的超級鋰電池,并創辦了多家具有影響力的能源科技公司。他領導的團隊在《焦耳》雜志上發表了一篇題為《用于高能量密度和低成本電力的鈉-空氣燃料電池》的論文,詳細介紹了這一創新成果。

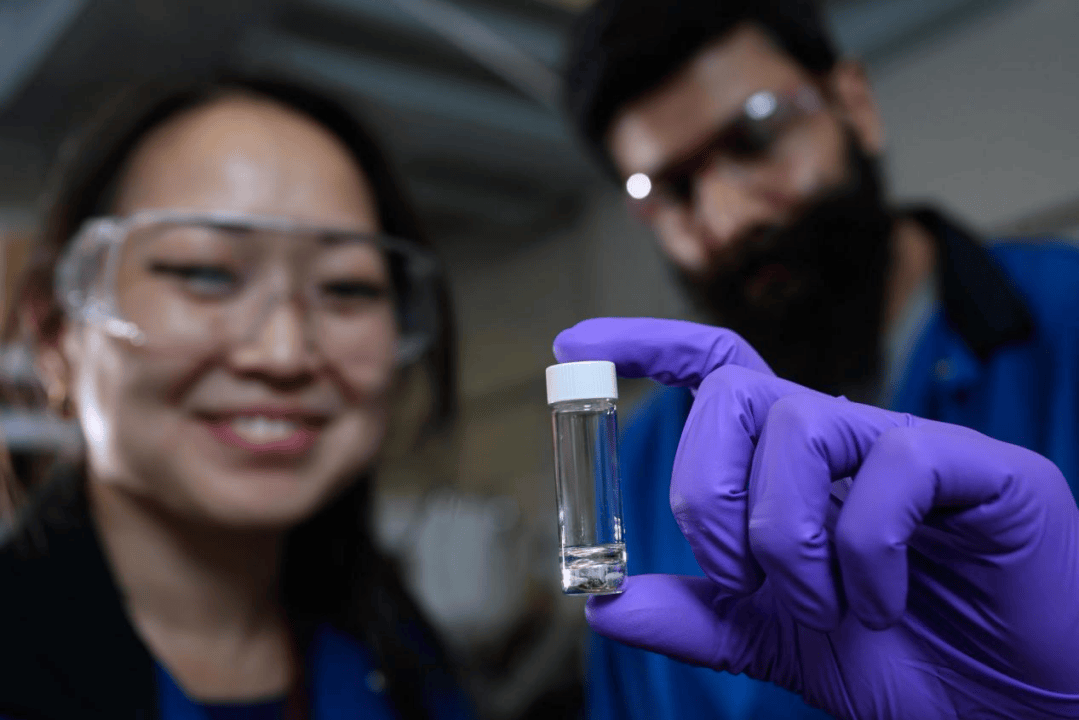

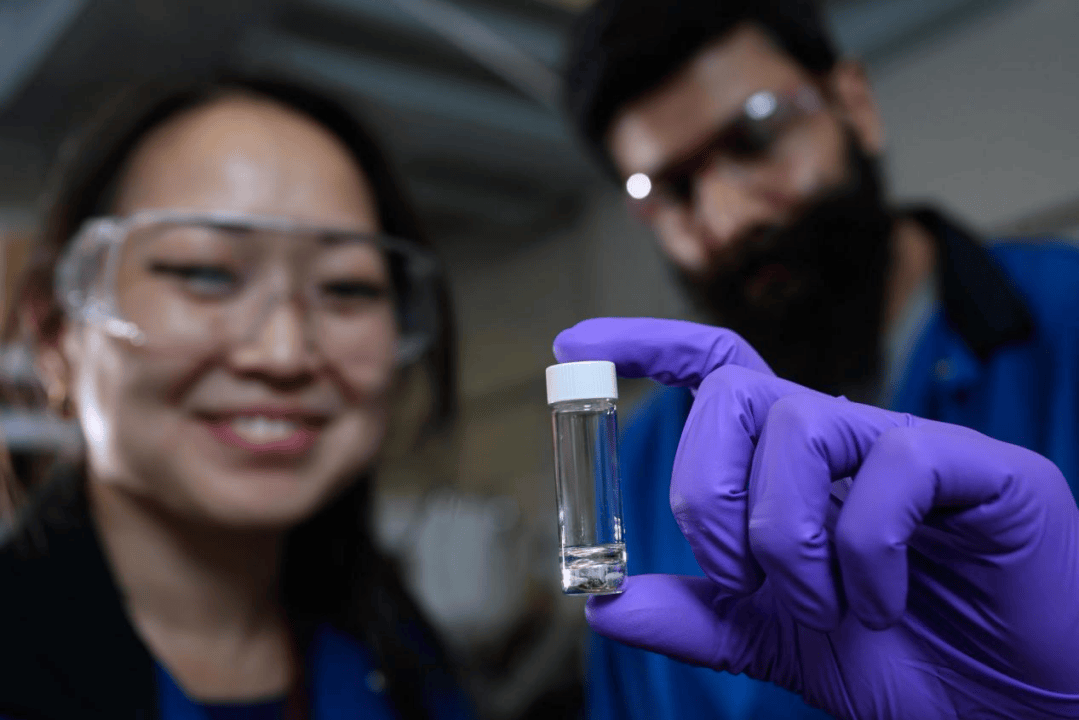

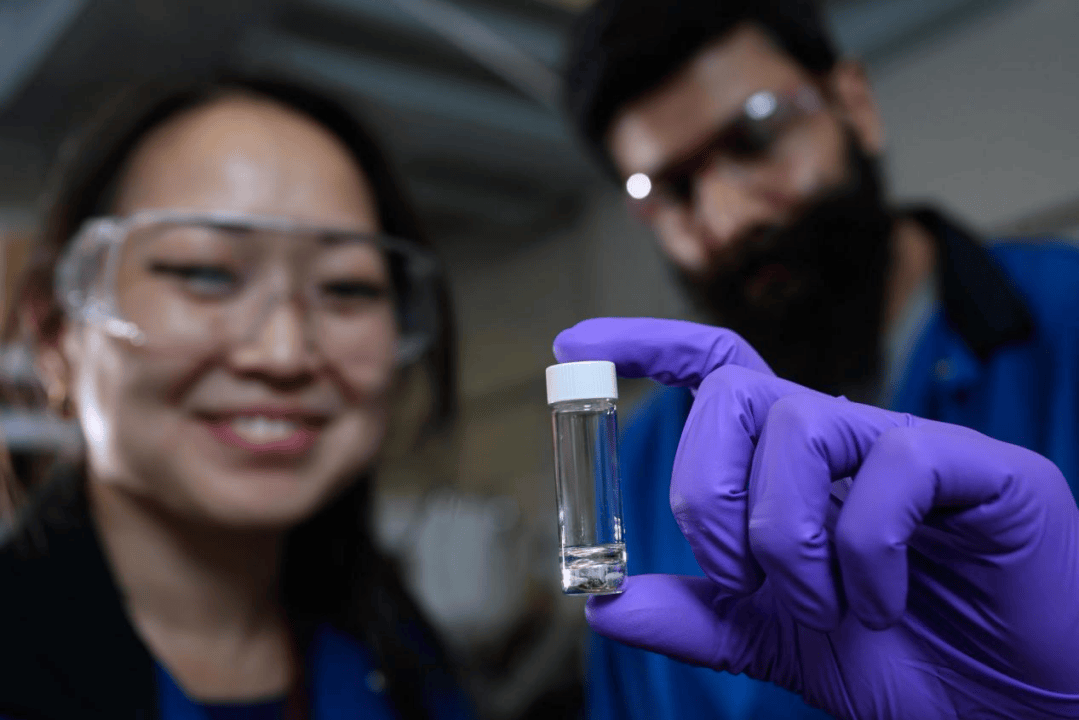

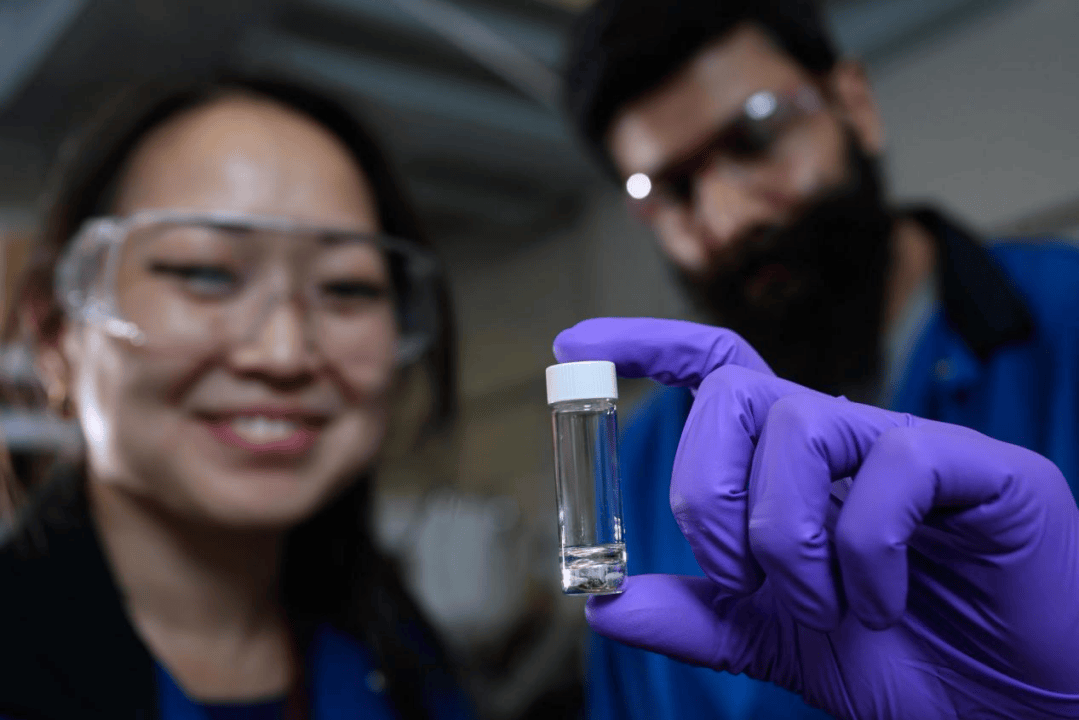

論文的作者包括蔣業明教授和他的5位同事,以及博士生凱倫·蘇加諾、蘇尼爾·邁爾和薩伊赫·甘蒂-阿格拉瓦爾等人。他們提出的新設計摒棄了傳統電池,采用了燃料電池的思路,能夠快速加注燃料產生電能,而非緩慢充電。

這種鈉-空氣燃料電池使用液態鈉金屬作為能源,這是一種成本低廉且廣泛可得的材料,空氣則是另一種成分。電池內部設有一層固體陶瓷電解質,有助于鈉離子的移動,而空氣一側的特殊電極則會引發反應產生電能。

蔣業明教授表示,他們預計這一想法會被認為非常瘋狂。然而,正是這種看似瘋狂的想法,才更有可能帶來革命性的突破。他說:“如果一個想法一開始聽起來并不瘋狂,那它可能也就沒有你想象的那么具有革命性。”

MIT的燃料電池具有兩個獨立的腔室,一個裝有液態鈉金屬,另一個充滿空氣。鈉原子通過固體陶瓷電解質屏障與空氣中的氧氣反應,產生電能。該系統設想使用可重復填充的密封容器裝載液態鈉金屬,耗盡時送回補給站重新裝填。

該團隊制作的實驗室規模原型有兩種版本,一種是“H型”,采用垂直玻璃管結構;另一種是“流體電池”,其多孔空氣電極固定在托盤底部,反應室呈水平狀。測試表明,在濕度可控條件下,該系統每千克的發電量可達1700瓦時,遠超電動汽車鋰離子電池的能量密度。

由于鈉在約98攝氏度時會變成液體,這些裝置在110至130攝氏度的中等溫度下運行,這種溫度對于在飛機或船上使用是可行的。空氣濕度對于電化學反應的效率至關重要,這使得放電產物能夠以液態形式存在,并通過空氣流動輕松清除。

研究人員設想,在飛機上像堆疊托盤一樣堆疊燃料電池。這些電池在提供電力時會產生氧化鈉作為副產品,這種化合物會迅速與空氣中的水分結合,生成氫氧化鈉,進而形成碳酸氫鈉(小蘇打)。這一過程能夠捕獲二氧化碳,降低海水的酸度,帶來環境效益。

德國吉森大學物理化學研究所的教授尤爾根·詹克認為,這是一個頗具創意的電池設計理念。他強調,鈉金屬的化學活性極高,與鋰金屬一樣,如果接觸到水分就會燃燒。然而,蔣業明教授表示,這種新型燃料電池經過精心設計,能夠降低失控反應的風險。

為了將這一研究商業化,研究團隊成員成立了Propel Aero公司,并入駐MIT創業孵化器The Engine。該項目獲得了美國能源部高級研究計劃局、突破能源聯盟和美國國家科學基金會的支持。接下來的步驟是提高電池的性能和能量密度,并開始設計小型系統。

團隊計劃先制造一個磚頭大小的燃料電池,提供約1000瓦時電量,為大型無人機提供動力。他們希望在明年內準備好這樣一個演示產品。雖然這項技術還處于研發階段,距離大規模商業應用還有距離,但它展現了未來十年電動航空發展的重要潛力。