5月29日,我國天問二號任務成功發射,標志著我國踏上了小行星探測與采樣返回的嶄新征程。這項預計持續十年的太空探索任務,不僅挑戰重重,更預示著我國航天科技的新篇章。

長征三號乙運載火箭首次執行地球逃逸軌道發射任務,為天問二號的太空之旅奠定了堅實的基礎。此次發射的精度超乎預期,確保了任務的第一階段圓滿成功。中國西昌衛星發射中心的工作人員張潤紅表示,這就像一場接力賽,他們的這一棒已經順利完成,期待后續探測、采樣、返回等階段也能同樣成功。

探月與航天工程中心副主任、天問二號任務新聞發言人韓思遠強調,天問二號任務是我國首次開展行星際取樣返回,任務實施難度大、周期長、風險高。盡管29日的發射任務取得了圓滿成功,但這只是萬里長征的第一步。此次任務搭載了11臺科學載荷,旨在為相關小天體的起源和演化研究帶來突破。

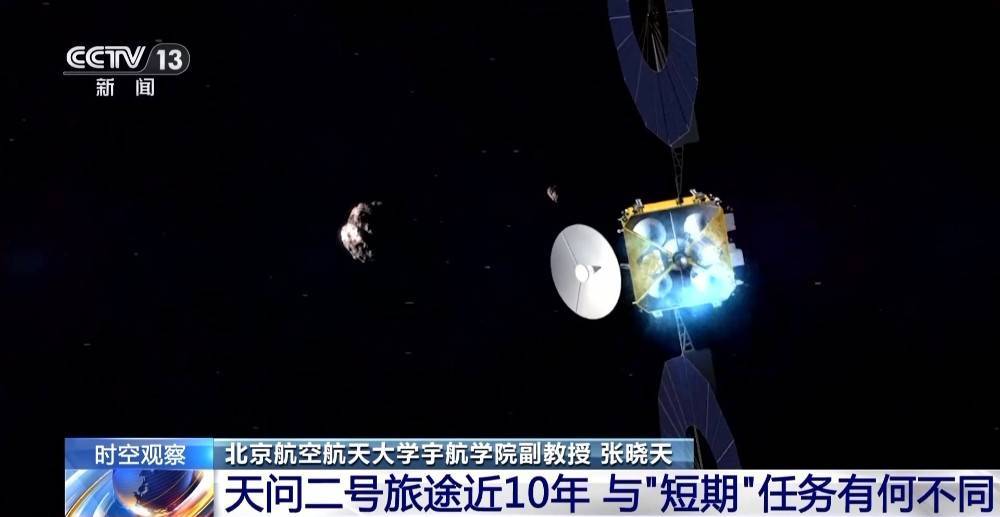

天問二號任務的接力棒已從火箭移交至探測器。發射入軌后,探測器將經歷12個飛行階段,執行“雙目標探測”任務。首先,探測器將在兩年半左右的時間內完成對小行星2016HO3的探測、取樣并返回地球。預計2027年底,返回艙將著陸地球。隨后,主探測器將再次利用地球的引力彈弓效應,飛向第二個探測目標——主帶彗星311P,進行為期七年多的飛行和科學探測。

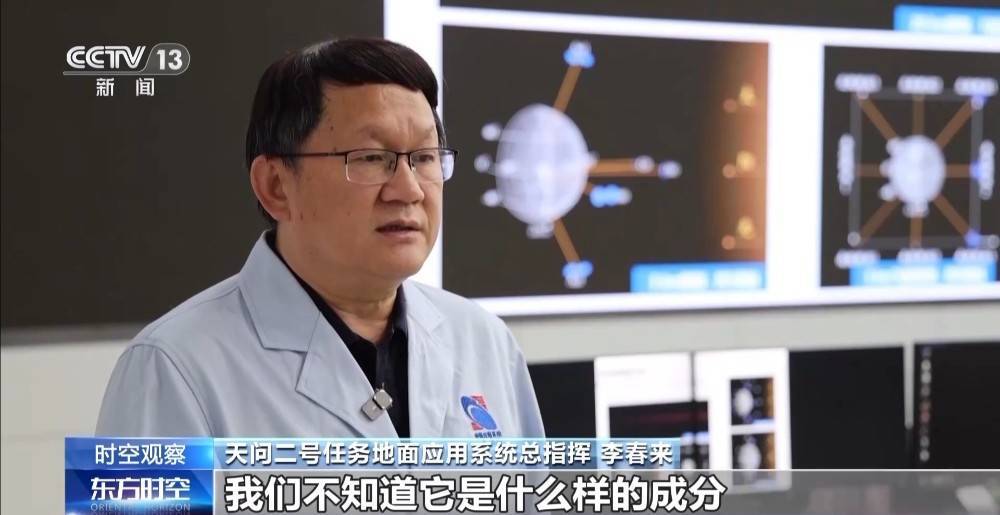

“雙目標探測”的兩段任務各具特色,小行星2016HO3位于地球附近,探測器需經受高溫考驗;而主帶彗星311P則位于遙遠的小行星帶,環境寒冷。這種“兩重天”式的考驗對探測提出了更高要求。韓思遠表示,目前對2016HO3小行星的認知還基于現有觀測數據的計算和仿真推演,他們已針對不確定性采取了應對措施,實施策略上采取了“邊飛邊探邊決策”的原則。

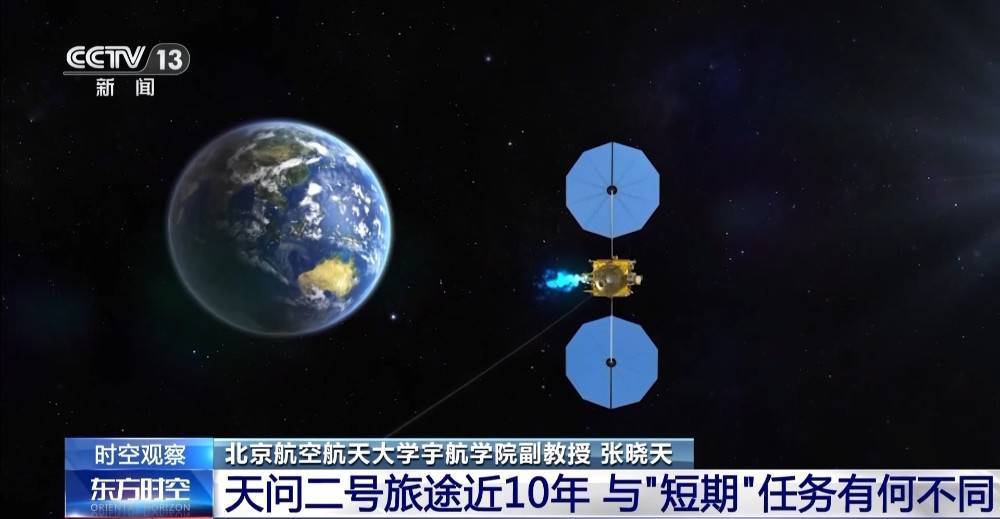

天問二號任務周期長達十年,與我國以往的短期航天任務相比,有著顯著的不同。北京航空航天大學宇航學院副教授張曉天指出,天問二號是我國行星探測工程中任務周期最長、飛行距離最遠的任務,背后涉及多項新技術的突破,如自主探測導航和電推進技術。自主探測導航技術確保了探測器在伴飛和接觸小行星時的精準控制,而電推進技術則提高了動力系統的效能,節省了燃料,適合長時間的深空航行。

天問二號的長期任務也對人才儲備提出了更高要求。目前,我國嫦娥團隊、神舟團隊平均年齡為33歲,北斗團隊平均年齡為35歲。人才類型也更加多元,教育部在職業教育新專業中首次增設航天裝備領域專業,吸引更多年輕人加入航天領域。張曉天表示,這些新技術突破的背后是國家對深空探測領域的持續投入和支持,同時商業航天企業的加入也為國家航天帶來了新活力。

十年的任務周期,足以讓一個剛入職的青年設計師成長為專業技術骨干。近年來,航天發射直播中越來越多的青年人出現在核心崗位上,展現了我國航天事業的蓬勃生機和廣闊前景。