隨著新能源汽車市場滲透率突破50%大關,一個顯著的問題逐漸浮出水面:盡管銷量激增,但新能源汽車的售后服務體系卻仍處于萌芽階段。消費者普遍遭遇維修難度大、費用高昂的困境,這一現狀已成為制約新能源汽車市場進一步拓展的關鍵因素。

相較于傳統燃油車售后服務的成熟網絡,新能源汽車維修點的分布顯得尤為稀疏。據中國汽車維修行業協會數據顯示,全國范圍內,燃油汽車維修保養相關企業數量高達40萬家,而新能源汽車維修企業卻僅有2至3萬家,這一差距直接導致了維修周期長、服務難尋的問題。

新能源汽車的維修生態主要由品牌直營或授權的售后服務中心構成,外部修理廠占比較小。由于市場上超過九成的新能源私家車仍處于質保期內,車主為避免質保失效,更傾向于選擇直營售后服務。然而,一旦車輛脫保,考慮到性價比,車主往往會轉向維修廠。

消費者反映的維修費用高昂,一方面源于新能源車維修價格相較于燃油車更為昂貴的主觀感受,另一方面則是因為直營售后的維修報價遠超外部維修廠,遠遠超出了消費者的心理預期。動力電池作為新能源車成本的主要構成部分,一旦需要更換,費用往往超過車輛二手殘值,例如更換一塊寧德時代的電池,費用可能高達數萬至十幾萬元。

由于新能源車保養需求減少、門店運營成本高以及直營售后傾向于“只換不修”的處理方式,直營售后的維修報價通常比維修廠高出2至3倍。直營或4S店售后主要負責故障檢查和拆車換件,而外部維修廠則更傾向于對故障部分進行維修。

多位新能源維修售后從業者透露,更換原廠配件對于直營售后而言,是處理大量維修訂單的最高效方式,同時,售后維修造成的安全責任也可由主機廠或零部件供應商承擔。然而,目前市面上一些由傳統汽修轉型而來的新能源維修廠,實際上并不具備對動力電池等關鍵部件進行維修的能力。

隨著《新能源汽車運行安全性能檢驗規程》的實施,新能源汽車動力電池、驅動電機、電控系統和電氣安全的檢驗項目有了明確的國家標準。由于電動車改變了整車結構和動力方式,傳統的燃油車維修經驗和規則已無法適應新能源車的維修需求。新能源維修人員需要持有低壓電工證、熟悉汽車電學知識,并配備專業絕緣工具和其他診斷設備。

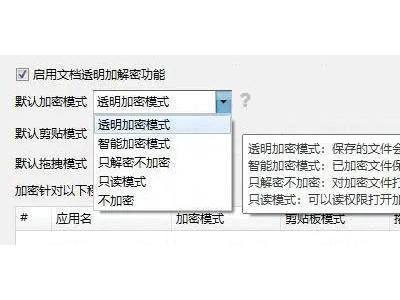

新能源車的高集成度和高度定制性零件使得局部維修難度增加,同時,軟件問題也成為維修中的難點。一些模組模塊更換后,系統需要重新導入數據和編程,但主機廠的系統加密,需要廠家授權。這意味著外部修理廠在維修時可能因沒有授權而引發糾紛或違法。

配件供應鏈單一和維修人才不足也是新能源維修行業面臨的嚴峻挑戰。目前,新能源汽車后市場供應主要是原廠件,外部修理廠難以獲得這些配件。同時,從事新能源汽車維修的技能人員嚴重不足,中國汽車維修行業協會數據顯示,目前該類技能人員不足10萬人。

針對新能源汽車維修技術的培訓和教育也相對匱乏,行業從業人員難以獲得相關技能和支持。市面上的新能源培訓課程費用高昂,且從入行到成熟需要數年時間。各地區之間新能源發展情況差距較大,維修能力也不平衡。

盡管新能源汽車市場保有量已達到3140萬輛,但僅占汽車總量的8.9%。市場保有量少、發展時間短、維修生態發展不充分是問題的根源。多位行業人士認為,維修網點數量少與新能源汽車保有量直接相關,配件供應渠道單一也是由于保有量不夠大。

主機廠對原廠配件和技術授權的強管控有其正當性,畢竟主機廠在研發生產上投入了大量成本。然而,這也制造了競爭壁壘,不利于后市場的充分發展。同時,涉及電和智能化的新能源車需要主機廠對安全投入更多考量,從而在售后領域打造自己的完整生態,制定規范,爭奪更多話語權。