近期,“0公里二手車”這一行業(yè)怪象被推到了公眾視野的中心。長城汽車董事長魏建軍在媒體訪談中直言不諱地指出,這種所謂的“0公里二手車”現象,即車輛完成上牌手續(xù)后并未真正售出,而是回流到二手車商手中的做法,已普遍存在,且有三四千家商家涉足其中,市場亂象叢生。

魏建軍的這番言論迅速引起了廣泛關注和討論。緊接著,網絡上流傳出一份商務部消費促進司召集車企、行業(yè)協(xié)會及相關機構召開座談會的通知截圖,該會議旨在探討“0公里二手車”問題以及如何進一步促進二手車市場的健康發(fā)展。盡管參會人士證實了通知的真實性,但對于會議的具體內容則三緘其口。

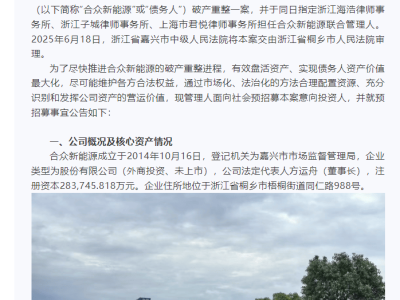

追溯“0公里二手車”的起源,這一做法最早可回溯至新能源汽車補貼政策實施初期。當時,一些新能源車企為了獲取更多的補貼資金,通過找個人“背戶”或公司公戶購買等方式,將新車批量注冊上牌,以此虛報銷量。

“0公里二手車”在汽車出口領域也屢見不鮮。一些車商將國內新車上牌后,再以二手車的名義出口,以此規(guī)避進出口管制和關稅。例如,在中俄二手車貿易中,部分商家利用中亞國家與俄羅斯的特定政策,將國內上牌新車通過中亞國家“繞道”出口至俄羅斯,從中賺取差價。

這些“0公里二手車”的存在,雖為車企和4S店帶來了短期利益,如快速回籠資金、提升銷量數據、處理滯銷車型等,但長期來看,卻對行業(yè)發(fā)展和消費者利益構成了嚴重威脅。部分車商利用“0公里二手車”套取國家置換、報廢補貼,同時,由于這些車輛已被視為二手車,消費者無法享受官方質保。由于車輛已上牌,可能存在債務風險,消費者難以甄別。

“0公里二手車”數量的激增,實際上反映了國內汽車行業(yè)面臨的結構性矛盾。在存量市場背景下,產業(yè)升級轉型的壓力使得部分車企的生存狀況日益嚴峻。這種以破壞市場公平競爭為前提的短期行為,雖然能在一定程度上緩解車企的銷量壓力,但長遠來看,將對渠道、品牌和用戶造成不可估量的損害。