在探討購買電動車的種種顧慮時,許多消費者往往會擔心價格過高或配置不足。然而,一位資深電動車主的親身經歷告訴我們,最大的挑戰往往在于那些未曾預料到的細節和準備不足。

這位車主在購車前做了大量功課,從測評到參數,甚至電池類型都了如指掌。然而,當他真正上路后,才發現現實與預期大相徑庭。小區缺乏充電樁、長途行駛時的電量焦慮,以及實際掉電速度遠超預期,這些問題讓他措手不及。

他感慨,如果能提前了解到這些麻煩,或許一切都會不同。基于這樣的經歷,他愿意分享自己購車過程中遇到的“坑”和需要注意的細節。

首先,車型選擇至關重要。許多人在考慮長途行駛時,會傾向于選擇插電式混合動力或增程式電動車,認為這樣既能加油又能充電,萬無一失。然而,實際使用中卻發現,純電車型才是更明智的選擇。如今,主流純電車型的續航里程普遍達到600公里以上,實際使用也能輕松達到450公里,一周甚至兩周充一次電都不成問題。即使沒有家充樁,偶爾外出充電也并不麻煩。至于續航焦慮,其實并沒有那么可怕,畢竟普通人連續駕駛300公里后也需要休息,這時順便充電正好合適。

當然,這并不意味著插電式混合動力和增程式電動車一無是處。如果家里有固定充電樁,并且經常需要行駛500公里以上的長途,那么它們確實是一個不錯的選擇。但對于大多數人來說,日常通勤、城市代步以及偶爾的周邊游,純電車型無疑更加省心。

其次,電池問題也不容忽視。很多人會盲目推薦寧德時代,認為其他品牌都是雜牌。然而,這種觀點并不準確。電池不僅僅是電芯品牌的問題,它是一個復雜的系統工程。因此,在選擇電動車時,應該關注那些采用一體化壓鑄、電池車身一體化以及高等級封包技術的車型。這些技術能夠為電池提供更好的保護,即使在熱失控或嚴重碰撞的情況下,也能將傷害隔離在電池包之外。

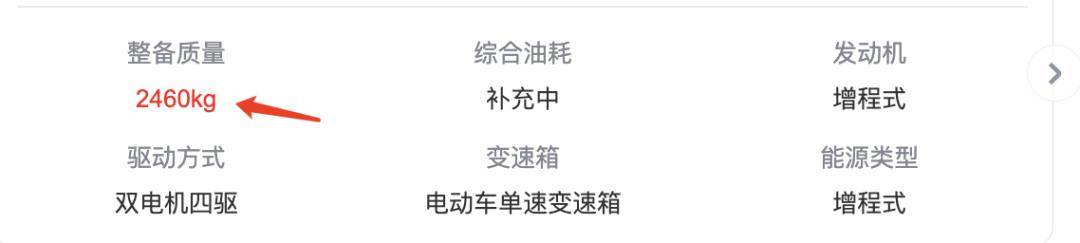

最后,車重問題也是一個容易被忽視的大坑。許多電動車的整備質量高達2.5噸以上,但它們的底盤、剎車系統以及懸架結構往往無法承受這樣的重量。這會導致車輛行駛時顯得慢、笨、拖沓,剎車距離長,變道像船轉彎。車重還會影響續航、輪胎磨損以及懸架和底盤的異響問題。因此,在選擇電動車時,應該優先考慮同級別中重量較低的車型,這樣的車型在安全性和操控性方面通常表現更好。

總的來說,購買新能源車就像選擇伴侶一樣,外表固然重要,但內在品質更加關鍵。否則,一旦踏入誤區,很可能會陷入“買車一時爽,用車淚兩行”的困境。