大眾汽車正醞釀一場品牌命名革命,計劃逐步摒棄其電動汽車系列中的“ID”前綴,轉而啟用諸如Polo、Lupo等經典燃油車名稱。這一決策標志著大眾在電動化轉型道路上的一次重大策略調整。

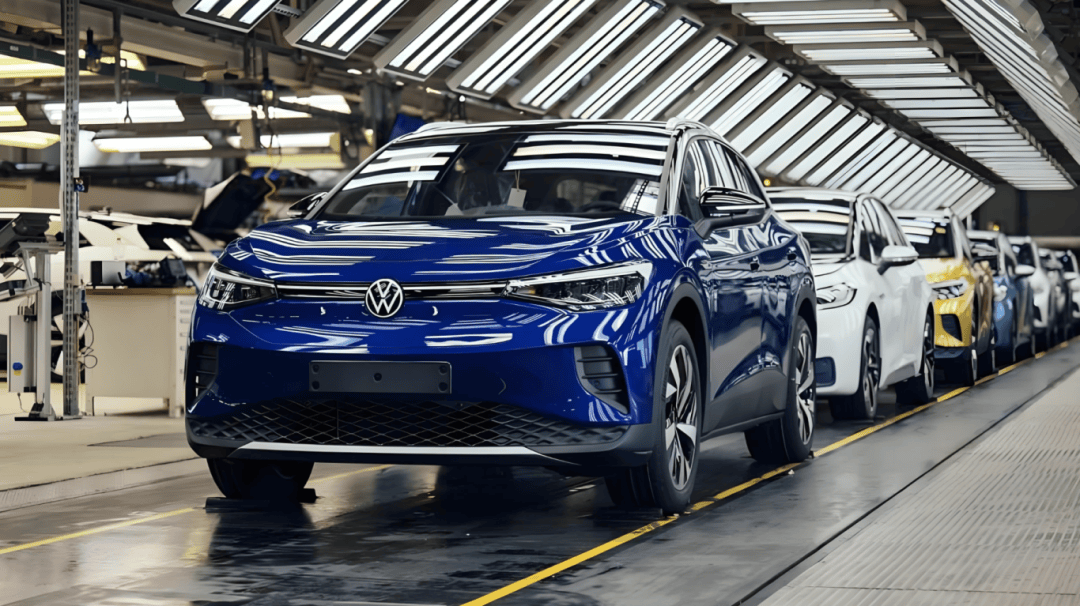

自2019年ID.3問世以來,ID系列迅速壯大,涵蓋了從緊湊型轎車到大型SUV的多樣化車型,市場表現逐漸嶄露頭角。截至2024年底,ID系列在中國市場的累計銷量已超過55萬輛,其中ID.3作為中流砥柱,銷量接近10萬輛,同比大幅增長17%,并連續多次奪得合資品牌純電動車銷量桂冠。盡管全球銷量未直接披露,但據推測已突破百萬大關。

然而,ID系列并非高枕無憂。盡管銷量可觀,但產品核心競爭力的缺失成為消費者詬病的焦點。例如,ID.3的續航里程僅為450公里,在同價位區間內被眾多中國品牌600公里級產品壓制;而ID.4在智能化配置上也未能脫穎而出,面對小鵬、問界等自主品牌新勢力,其充電效率、座艙交互等關鍵指標亦難占優勢。

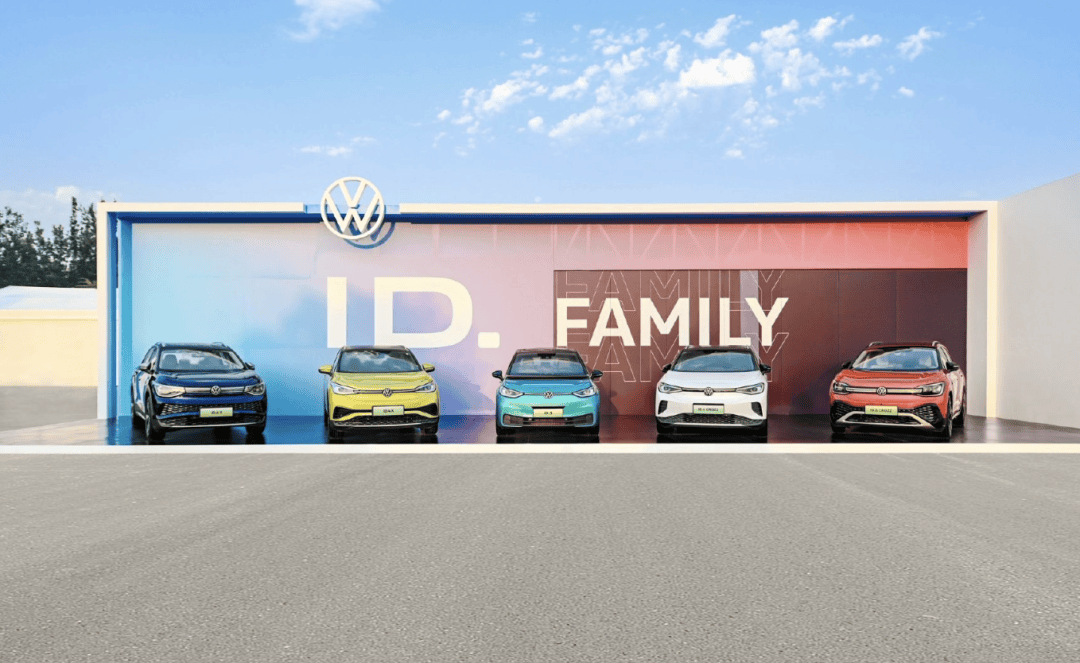

在此背景下,大眾決定通過命名調整來激活品牌資產,試圖將燃油車時代的品牌溢價延伸至電動領域。據悉,ID.2 all概念車的量產版或將采用Polo命名,ID.1則可能以Lupo、Fox或Up!等名稱面世。未來,ID.3、ID.4、ID.6和ID.7或將分別更名為高爾夫、探岳、途觀和帕薩特,以更直觀地傳遞產品定位。

這一命名策略的調整,旨在破除現有命名體系下的認知壁壘,縮短電動產品的情感認同路徑。然而,風險同樣存在。一方面,命名重疊可能導致產品梯度重構,引發內部競爭;另一方面,回歸傳統命名可能削弱大眾的電動先鋒形象,影響品牌銳化度。

更重要的是,僅憑命名調整難以解決ID系列面臨的根本問題。在電動車市場競爭日益激烈的今天,技術、用戶體驗和成本體系成為決定勝負的關鍵。特斯拉憑借自動駕駛技術構建溢價空間,蔚來以換電體系重塑用戶體驗,比亞迪則通過垂直整合掌控成本優勢。相比之下,ID系列在硬技術和軟實力上均未形成明顯特色。

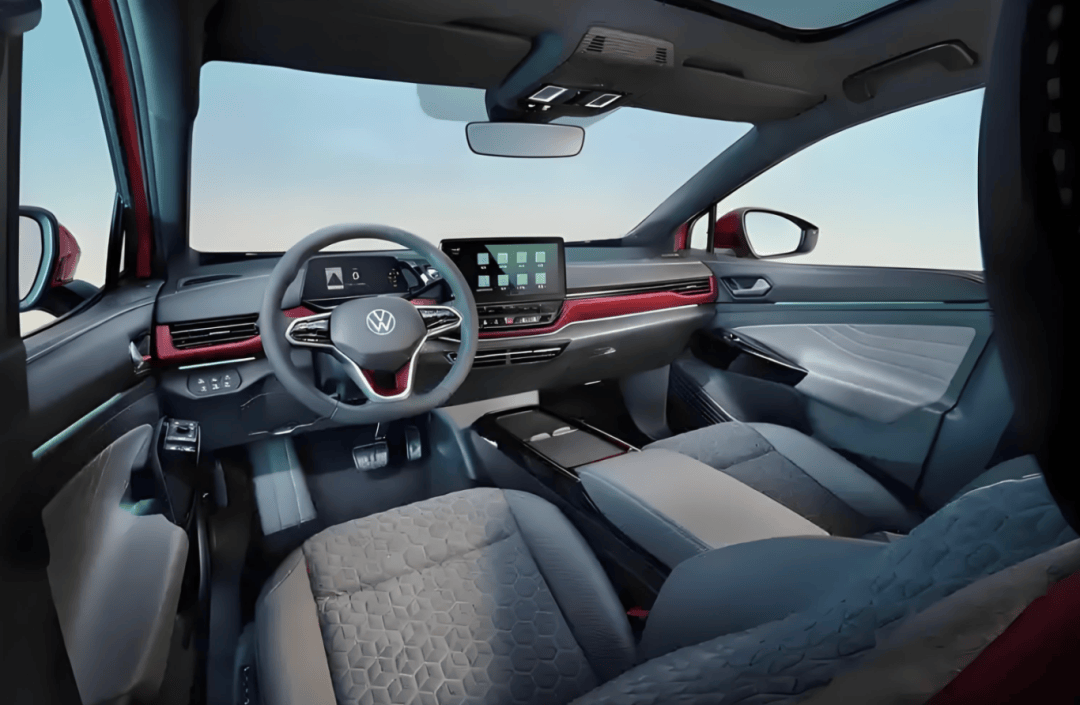

面對市場挑戰,大眾需要跳出命名調整的局限,從技術、用戶體驗和成本體系三個維度全面重構競爭力。加速SSP純電平臺落地,將900V架構、270kW超充等關鍵技術應用于主力車型;重啟與本土科技企業的合作,補足智駕算法短板;打破傳統產品定義,全系標配L2+智駕系統,探索盈利新模式;構建從充電權益到社群生態的全周期服務體系。

大眾還需應對全球化市場中的本土化差異。Lupo在歐洲有深厚歷史積淀,但在中國市場認知度有限;Fox在巴西市場有根基,卻可能在其他地區產生歧義。因此,大眾需要制定更精細的命名策略,以適應不同市場的文化差異。

在電動化賽道上,大眾不能再依賴“經典名稱復刻”來掩蓋創新乏力。只有以更快的迭代速度、更極致的技術突破和更貼近需求的產品邏輯,才能讓ID系列或任何后續車型真正獲得新生。在智能電動車領域,唯一值得冠以經典之名的,永遠是那些勇于顛覆、不斷創新的企業。