近期,一起涉及某品牌電動車的嚴重事故,造成三名女性不幸遇難,該事件在公眾中引起了廣泛關注和深切憂慮。此次事故不僅令遇難者家庭悲痛欲絕,更讓整個電動車行業面臨著前所未有的系統性風險。為了應對這一危機,工信部迅速采取行動,針對智能駕駛技術及隱藏式門把手等潛在安全隱患進行了全面排查與整改,旨在預防類似事件的再次發生。

隨著相關部門的深入調查與發聲,國內電動車市場中的智能駕駛技術真相逐漸浮出水面。原來,許多企業宣傳的所謂高級智能駕駛功能,實際上大多仍處于L2級別,存在夸大其詞的嫌疑。面對這一事實,多家電動車制造商已悄然調整營銷策略,將智能駕駛技術的名稱改為更為準確的“輔助駕駛技術”。這一變化無疑對消費者信心產生了負面影響,導致他們對電動車的信任度有所下降。

與此同時,電動車市場的價格戰愈發激烈,但消費者對于電動車的成本構成卻充滿疑惑。有觀點認為,電動車在增加諸多新功能的同時,電池成本遠高于傳統燃油車的發動機。然而,在價格戰中,電動車價格卻不斷逼近燃油車,這引發了人們對于電動車成本控制的質疑。一些業內人士指出,電動車成本降低的背后可能隱藏著不為人知的秘密。

保險公司對于電動車保險費的進一步上調,也加劇了消費者的擔憂。據統計,2023年電動車的保險費已比燃油車高出兩成多。如今,保險費的再次上漲,使得消費者每年節省的電費幾乎無法抵消多出的保險費。更令人擔憂的是,公共充電樁的電費也在持續攀升,這無疑給電動車用戶帶來了更大的經濟壓力。

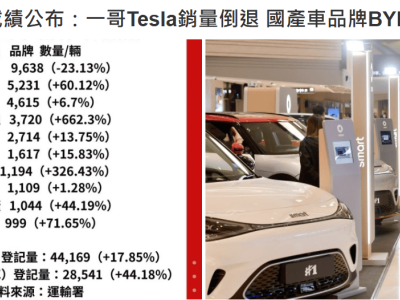

電動車市場的這種困境在銷售數據上得到了體現。盡管某電動車巨頭在4月份再次發起價格戰,將最低價電動車降至5.68萬元,與國產燃油車最低價4.99萬元相差無幾,但銷量增長卻十分有限。與2024年的月銷巔峰相比,銷量減少了12萬輛,顯示出價格戰已難以奏效。相反,燃油車市場卻出現了反彈跡象,外資品牌如大眾、豐田的銷量均有所增長。

在新能源汽車市場,傳統車企的表現尤為亮眼。其中,某傳統車企的新能源汽車銷量已位居第二,而一汽豐田的電動化車型銷量也達到了3.5萬輛,超過了新造車企業的第三名。這一趨勢表明,消費者在購買電動車時更傾向于選擇品牌口碑更好的傳統車企。這對于整個電動車行業而言,無疑是一個警示信號。

面對這一嚴峻形勢,工信部對電動車行業的整頓顯得尤為重要。通過加強監管和整改,有望重建消費者對電動車行業的信任,避免行業走向下坡路。畢竟,汽車與手機等消費品不同,它直接關系到消費者的生命安全。因此,安全、品質和質量始終是汽車行業的核心要素。對于電動車企業而言,只有不斷提升產品質量和服務水平,才能贏得消費者的信任和支持。

未來,電動車行業能否走出困境,關鍵在于企業能否真正認識到問題的嚴重性,并采取切實有效的措施加以改進。只有這樣,才能確保電動車行業的持續健康發展。