近期,網絡上流傳著一則關于小米汽車SU7車型訂購頁面悄然變動的消息。據報道,小米汽車官網在深夜對SU7新車的訂購頁面進行了修改,將原有的“智駕”一詞全面替換為“輔助駕駛”。具體來說,小米智駕Pro已被更名為小米輔助駕駛Pro,智駕Max則更名為端到端輔助駕駛。這一變動不僅限于某一特定配置,而是覆蓋了SU7的全系車型,包括標準版、Pro版和Max版。

此消息一出,立即在網絡上引起了軒然大波,網友們紛紛對此展開討論。有激進網友直言,這是雷軍在面對壓力時選擇了妥協。盡管這一言論略顯尖銳,但也在一定程度上反映了公眾對此次更名事件的關注與不解。

追溯此次更名的背后原因,不得不提及今年3月底發生的小米SU7高速事故。在那次事故中,一輛小米SU7標準版在高速上開啟智能駕駛輔助功能行駛時,因道路施工導致的臨時障礙物,車輛未能及時避開,最終釀成三人身亡的悲劇。這一事件不僅讓小米汽車陷入了輿論的漩渦,也引發了整個汽車行業對智能駕駛輔助技術的深刻反思。

事故發生后,國內汽車行業對智能駕駛輔助技術的宣傳開始變得更加謹慎。從小米SU7事件到2025上海車展,眾多新能源車企紛紛調整了對智能駕駛技術的宣傳口徑,降低了“智駕”等詞匯的使用頻率。這一變化不僅反映了車企對公眾輿論的敏感,更透露出監管部門對智能駕駛輔助技術宣傳的嚴格監管。

2025年4月,工信部裝備工業一司召開智能網聯汽車產品準入協議軟件在線升級管理工作推進會,明確要求汽車生產企業必須深刻領會相關通知要求,充分開展組合駕駛輔助措施驗證,并嚴禁使用夸大或虛假宣傳的詞匯。針對智能駕駛領域的宣傳用語,工信部進行了重點規范,要求車企必須嚴格按照《汽車駕駛自動化分級》標準,統一采用規范用語,如“輔助駕駛”等,以確保消費者能夠準確了解車輛功能。

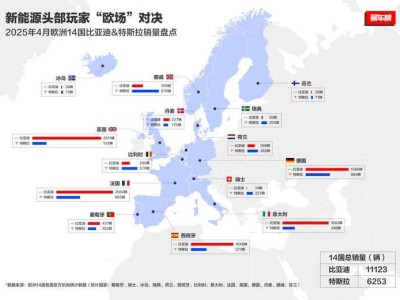

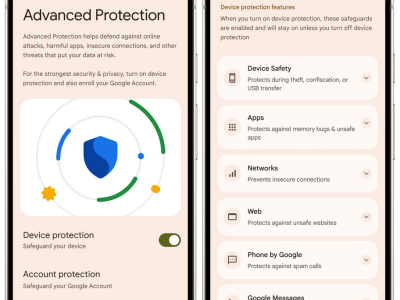

在此背景下,小米汽車此次更名事件并非孤立。華為聯合11家汽車品牌共同發布了《智能輔助駕駛安全倡議》,特斯拉與比亞迪等品牌也調整了自己的宣傳用語,明確了智能駕駛輔助功能的限制。這些舉動雖然對行業的良性發展有益,但在一定程度上也反映了車企在監管重壓下的妥協。

然而,值得注意的是,盡管車企們在宣傳用語上進行了調整,但產品的技術性能并未發生實質性變化。以小米SU7為例,其各配置的智能駕駛輔助功能并未進行調整,標準版仍依賴純視覺方案,夜間或復雜路況下的安全性仍存疑。這種既強調能力又規避監管風險的新型命名方式,暴露了行業在當前技術突破與合規安全之間尋找平衡點的困境。

總的來說,小米汽車此次更名事件只是智能汽車行業近期掀起改名潮的一個縮影。這場改名潮更像是一場文字游戲,試圖通過調整宣傳話術來規避監管風險。然而,真正的考驗在于車企能否建立起完善的產品全周期安全機制,從研發測試到風險提示,再到事故后的系統迭代,每一個環節都需要車企高度重視并持續改進。