近年來,國內新能源汽車市場持續升溫,而在這場技術革命的浪潮中,插混與增程兩大技術路線的爭議從未平息。各大汽車制造商及其技術團隊,圍繞這兩種技術展開了激烈的討論,其中增程式電動車往往被視為技術門檻較低、油耗偏高且虧電狀態下加速性能不佳的“弱勢群體”。更有甚者,一些業界人士直接表態,堅決拒絕涉足增程式領域。

那么,這種明顯的分歧究竟源于何處?通過與多家車企技術人員的深入交流,我們逐漸發現了問題的關鍵。許多傳統汽車制造商之所以對增程式持保留態度,而更傾向于插混,尤其是多擋插混技術,主要是因為他們希望實現全工況下的低油耗,即無論車輛處于低速還是高速狀態,都能保持較低的燃油消耗。然而,這種追求往往使他們陷入了一個難以自圓其說的困境。

事實上,對于廣大消費者而言,日常通勤才是汽車使用的主要場景,特別是在城市擁堵的道路上。在這種情況下,純電動車無疑是一個理想的解決方案。然而,考慮到長途出行的需求,許多消費者選擇了折中的方案——增程式電動車。在電量充足的情況下,增程式電動車的發動機不會啟動,完全依靠電力驅動;而插混車型則在達到一定速度后,發動機便會介入工作。這一細微的差別,在用戶體驗上卻產生了顯著的影響。

增程式電動車在絕大多數場景下以純電模式運行,不僅成本低廉,而且噪音和振動極小。相比之下,插混車型的發動機頻繁啟動,不僅產生了噪音,還增加了油耗。因此,對于許多消費者來說,增程式電動車就像是背著充電寶的純電車,即使在電量耗盡或長途行駛時,發動機以極低的概率啟動并產生的高油耗和大噪音,也是完全可以接受的。

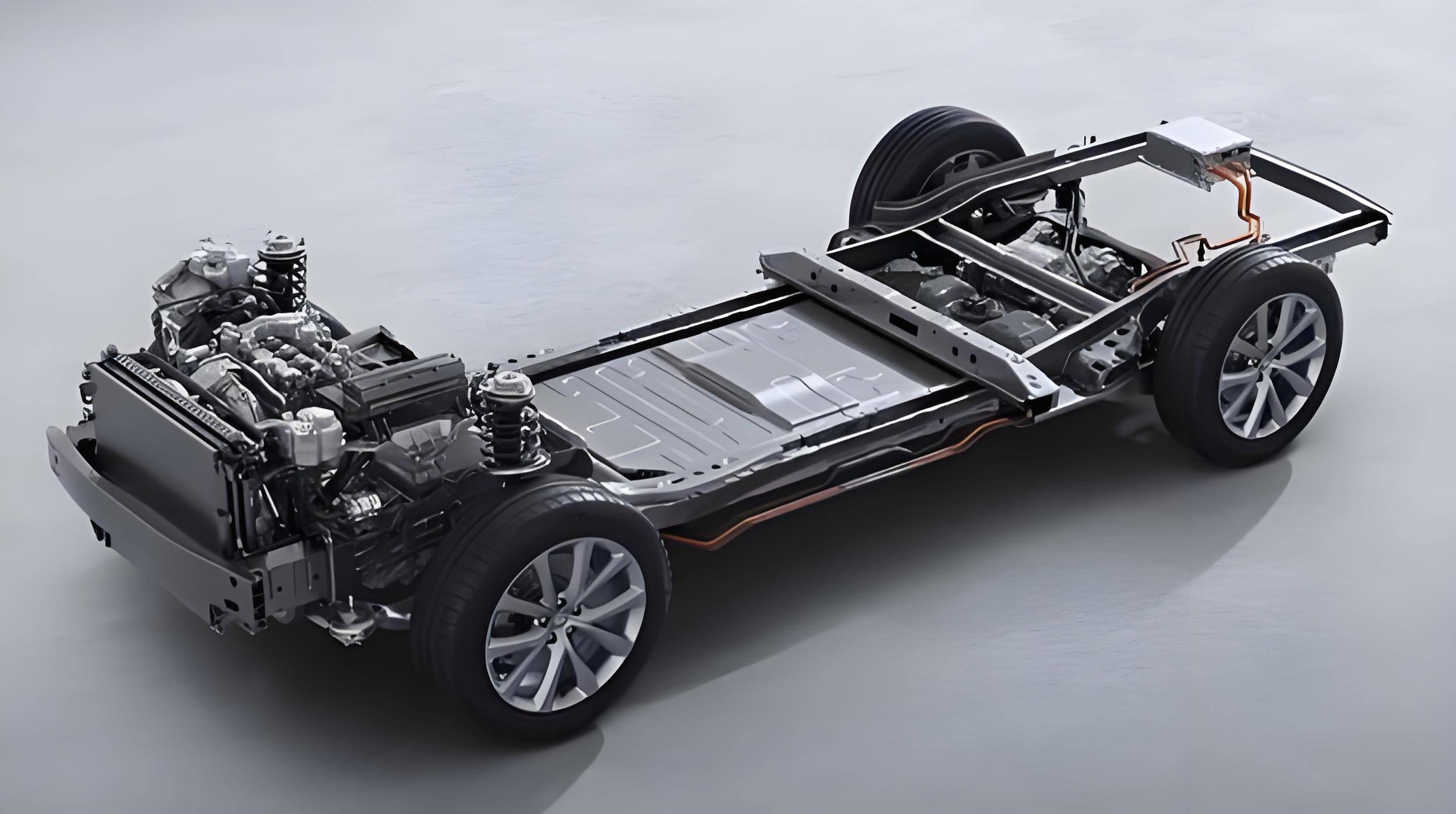

從制造商的角度來看,增程式電動車的優勢同樣顯著。它們不僅成本低廉,無需復雜的變速箱系統,還擁有相對較大的電池容量,能夠滿足智能駕駛系統的需求。更重要的是,增程式電動車的發動機作為“離岸”設備,不與車輪直接相連,因此其工作效率恒定且不受車速影響。這一特點對于提高車輛的能效和降低排放至關重要。

對于初創車企而言,增程式電動車還有一個不可忽視的優勢——它們可以與純電動車共享同一平臺。這種技術路線的相似性使得同一平臺可以同時推出純電和增程兩種車型,從而大幅降低研發成本。零跑、深藍、鴻蒙智行等車企正是采用了這種策略,成功推出了多款備受歡迎的車型。

隨著消費者對增程式電動車優勢的逐漸認可,以及汽車廠商在降低成本和激發更多技術優勢方面的努力,增程式電動車的市場份額正在不斷擴大。面對這一趨勢,那些堅持不上增程的廠商或許應該重新審視自己的立場。畢竟,在國內這個競爭激烈的汽車市場中,消費者的選擇才是最終決定勝負的關鍵。