近期,汽車行業的智能駕駛宣傳風向悄然發生了變化。多家新能源車企在推廣其智能駕駛功能時,開始調整宣傳策略,將原本醒目的“智駕”標簽替換為更為低調的“輔助駕駛”。這一變化,首先由小米汽車引發關注。

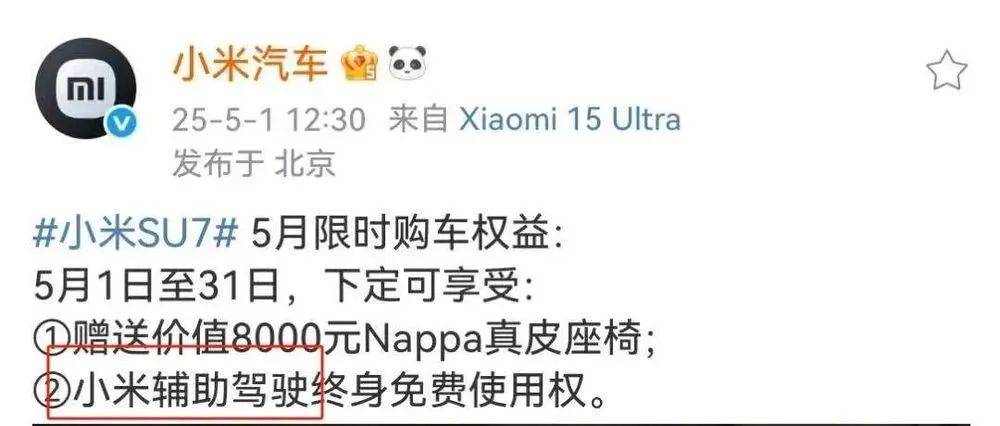

小米汽車在5月1日通過其官方微博發布的一組宣傳物料中,將原有的“小米智駕 Pro”和“小米智駕 Max”分別更名為“小米輔助駕駛 Pro”和“小米端到端輔助駕駛”。這一變動迅速引起了媒體和公眾的注意。對比小米汽車官網的歷史記錄,可以發現這一變化并非偶然,而是有針對性的策略調整。

這一變化背后,與近期發生的一起交通事故不無關系。3月29日晚,一輛小米SU7在高速上發生碰撞后爆燃,事故發生后,有關小米汽車智能駕駛功能的宣傳是否夸大,成為了輿論關注的焦點。據統計,事故發生后的4月份,小米汽車官方微博中提及“智能駕駛”和“智駕”的次數大幅減少,與此前的高頻宣傳形成鮮明對比。

小米并非孤例,理想汽車也緊隨其后,調整了其智能駕駛功能的宣傳方式。5月1日,理想產品線負責人李昕旸在微博上介紹理想L6智能煥新版時,強調了“輔助駕駛煥新”,理想官微也轉發了這條微博,顯示出理想在宣傳策略上的微妙變化。

據新消費日報報道,記者走訪了深圳、太原等城市的多家新能源車企門店,發現各車企門店相關銷售人員在宣傳智能駕駛功能時,整體表達變得更為謹慎。部分車企品牌甚至轉向強調其他賣點,僅在用戶主動提問時,才會就輔助駕駛功能展開相關說明。

這一系列變化,與監管部門的政策導向密切相關。今年以來,工信部多次對“自動駕駛”、“自動泊車”、“城市NOA”等用語進行澄清,要求企業嚴格區分功能測試階段與實際開放區域,禁止夸大和虛假宣傳。工信部還提出多項強制性要求,對整頓智能輔助駕駛傳播與使用的亂象態度明確。

在車企積極擁抱智能駕駛的熱潮下,曾經出現了諸如“脫手駕駛”、“智駕如老司機”等傳播術語,這些術語不僅夸大了智能駕駛的功能,還模糊了智能輔助駕駛的責任邊界,導致消費者與車企之間產生了不少糾紛。如今,隨著監管環境的收緊,車企開始回歸理性,不再盲目追求炫技,而是將更多的精力投入到提升智能駕駛的安全性、真實場景體驗實力以及汽車產品的核心底層競爭力上。