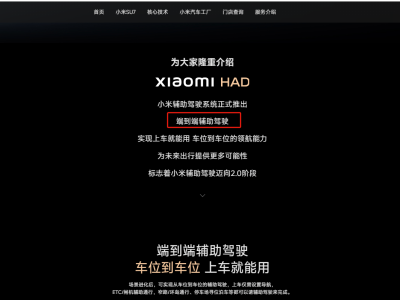

近期,小米汽車在其SU7車型的訂購頁面中,對智能駕駛相關術語進行了調整,將原本的“智駕”表述改為“輔助駕駛”。這一變化發生在5月4日,具體涉及到小米SU7標準版搭載的Xiaomi Pilot Pro,以及小米SU7 Pro和小米SU7 Max所配備的Xiaomi HAD系統。其中,“小米智駕Pro”更名為“小米輔助駕駛Pro”,“小米智駕Max”則更名為“小米端到端輔助駕駛”。

這一更名行動反映了智能網聯汽車行業在表述智能駕駛功能時的謹慎態度。小米汽車的端到端輔助駕駛技術,旨在實現從車位到車位的全方位輔助,用戶只需設置導航,系統即可協助完成ETC/閘機通行、窄路和環島通行、停車場尋位泊車等任務。通過大模型架構,系統將感知、預測和規劃集成,減少信息傳輸誤差,提升輔助駕駛能力。

今年3月29日,一起在安徽高速公路上發生的小米SU7撞車事故,進一步凸顯了智能駕駛安全問題的緊迫性。事故發生時,車輛處于NOA智能輔助駕駛狀態,以116公里的時速行駛,后因駕駛員接管車輛并操控不當,與隔離帶水泥樁發生碰撞并起火。小米官方隨后發布聲明,詳細說明了事故經過。

該事故引發了行業內外對智能駕駛技術的廣泛討論。4月27日,華為乾崑智能汽車解決方案事業部聯合多家車企及中汽中心,共同發布了智能輔助駕駛安全倡議,強調營銷透明,要求全行業實事求是地宣傳智能輔助駕駛的功能邊界和使用條件,確保用戶清晰了解各自車型的真實能力。

與此同時,在剛結束的上海車展上,“智能駕駛”一詞的出現頻率顯著降低,取而代之的是“輔助駕駛”和“智能出行”等更為謹慎的表述。據某智能駕駛解決方案提供商透露,車展前因表述問題緊急撤換了一批宣傳物料。他認為,這種從“智能駕駛”到“輔助駕駛”的轉變,并非技術退步,而是技術層面上更為克制的表達。某車企工作人員也表示,汽車智能化是大勢所趨,但在技術進步的過程中,必須明確駕駛員的主體性。

主管部門也在近期加強了對智能網聯汽車產品準入和軟件在線升級的監管。4月16日,工信部裝備工業一司組織召開了相關管理工作推進會,強調汽車生產企業要深刻領會有關通知要求,充分開展組合駕駛輔助測試驗證,明確系統功能邊界和安全響應措施,不得夸大和虛假宣傳,嚴格履行告知義務。

中國汽車工業協會也發出了關于規范駕駛輔助宣傳與應用的倡議書,呼吁企業嚴格依據《汽車駕駛自動化分級》標準,杜絕虛假宣傳與過度營銷,避免使用模糊或誤導性表述,確保功能命名科學嚴謹,防止駕駛員誤用和濫用風險。