在智能駕駛行業的浩瀚星空中,地平線以其獨特的軌跡閃耀,成為了十年征程中的一顆璀璨明星。這家自2015年創立的企業,在人工智能技術的萌芽期便選擇了與眾不同的道路——從芯片入手,走“軟硬結合”的差異化戰略。

4月18日,上海滴水湖畔,地平線創始人兼CEO余凱在一場主題為“征程所向,遠超想象”的發布會上,分享了地平線的兩條核心戰略方法論:一是尋找無競爭之地展開競爭,二是遠離懸崖邊的危險舞蹈。回望過去,地平線從算法創業的浪潮中抽身,毅然決然地選擇了芯片領域,并在2019年進一步聚焦汽車行業,這一“All in汽車”的決定,基于對智能駕駛未來的深刻洞察——汽車將成為繼手機之后的下一代智能終端,而計算平臺則是其基石。

市場數據見證了地平線“反共識”策略的成功。如今,每三臺智能汽車中,就有一臺搭載了地平線的解決方案。地平線已達成前裝量產出貨超過800萬套,量產上市車型超過200個,量產定點車型更是超過了310個。面對行業的“智駕平權”熱潮,地平線再次展現其獨特視角,不做參數的堆砌者,只做體驗的深耕者,讓技術真正回歸駕駛場景中的用戶感知。

智能駕駛行業在過去十年經歷了從啟蒙到野蠻生長的巨變。從2014年百度啟動自動駕駛研發時,國內ADAS滲透率不足2%,到如今“智駕平權”的競爭拉開帷幕,多家車企將智駕車型價格拉至10萬元級別,行業迎來了前所未有的繁榮。然而,繁榮背后隱藏著結構性危機:算力競賽導致硬件成本飆升,傳感器方案同質化嚴重,行業陷入了“技術平權陷阱”。

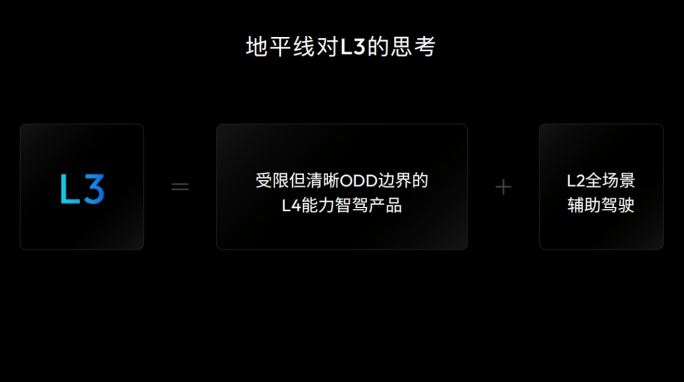

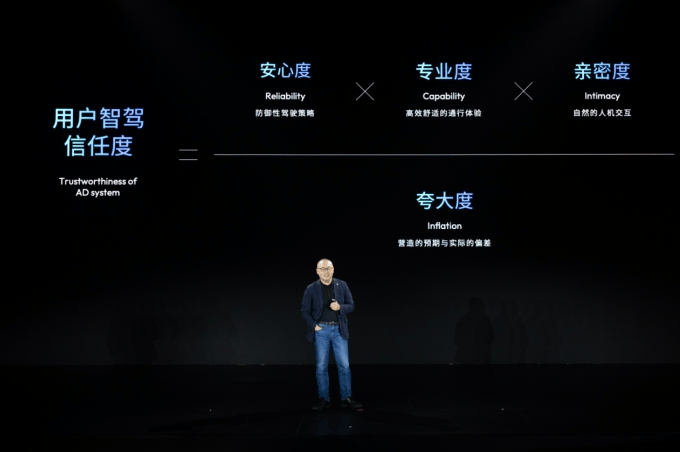

麥肯錫的調研數據顯示,中國消費者對L2+級智駕功能的付費意愿從2021年的42%降至2023年的28%,而基礎ADAS功能的需求則穩定在75%以上。這反映了市場的理性回歸,用戶更關心的是夜間暴雨場景下的誤剎車率等安全細節,而非單純的算力參數。地平線正是洞察到了這一趨勢,提出了“用戶信任度=安心度×專業度×親密度/夸大度”的智能駕駛價值公式,從技術指標競賽轉向場景價值深耕。

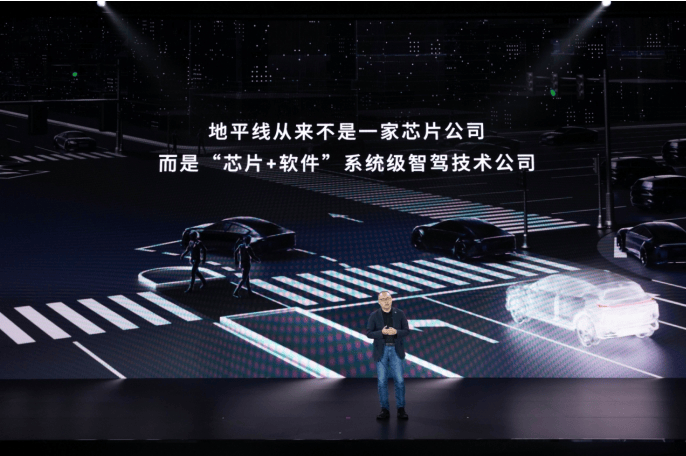

余凱在發布會上將智能駕駛比作手機的基帶,它必須提供標準化、可靠的基礎能力,而非情緒價值。地平線通過其“芯片+軟件”的軟硬協同戰略,破解了智能駕駛時代的“不可能三角”——算力、效率與成本的平衡難題。其BPU(Brain Processing Unit)架構,在提升能效比的同時,實現了端到端的城區輔助駕駛,功耗僅為競品的50%。

地平線的生態理念也推動了產業的協作與發展。通過與理想汽車、輕舟智航等企業的合作,地平線形成了以Tier-1供應商為樞紐的產業協作網絡,既保持了主機廠的品牌個性,又通過技術平權降低了智能化的門檻。這種“量產-數據-進化”的正向循環,構建了地平線的生態護城河。

面對未來,地平線展現出了堅定的戰略韌性。在研發投入上,地平線持續加大投入,2024年研發支出達31.56億元,同比增長33.4%,占營收比重為132.4%。同時,地平線還構建了7萬張計算卡組成的算力集群,支撐算法的不斷優化與升級。資本也給予了地平線充分的認可,在地平線港交所上市后,重要投資方均表示將長期支持,不會急于減持。

地平線的十年征程,不僅是對智能駕駛產業的深刻洞察與精準布局,更是對技術變革時代“反共識”智慧的生動詮釋。在地平線看來,真正的創新從不誕生于共識之中,而是在于敢于走少有人走的路,敢于在混沌中尋找光明。